【コラム】A New Form of Japanese Rap 2020|交差するラップとレイヴ

トラップのビートが一つのスタンダードとなり、メインストリームからアンダーグラウンドまでありとあらゆるシーンを席巻して何年も経つ。現行のラップミュージックのビートは大雑把に「ブーンバップ」と「トラップ」に二分されることが多いが、もちろんその大きな括りの中で様々なサブジャンルが生まれては消えることを繰り返している。

そんな中、近年の日本でも若手ラッパーたちを中心に独特なサウンドが同時並行的に盛り上がりつつある。ハウスやガラージ、トランス、ハードコア、ガバといったダンスミュージックの上にラップを乗せた楽曲を発表するアーティストが、明らかな増加を見せているのだ。特に後の3つのようなレイヴカルチャーに原点を持つジャンルをラップに翻案する動きは日本独自のものと言っても良いのではないだろうか?

ここ最近は海外でもMura MasaやDisclosureといったダンスミュージックのプロデューサーたちがラッパーを自身の作品に招聘する動きは多く見られ、また当然ながらサウンドシステムカルチャーをルーツに持つUKのダンスミュージックと、その一つの発展系であるグライムのMCたちが様々な形でリンクし、レイヴィーなラップの楽曲がいくつかリリースされているのは確認出来る。しかし、ここ日本のアンダーグランドなラップシーンでレイヴのテイストを取り入れるアーティストが様々な方面から同時多発的に現れている状況は特異なものだ。

2018年から2019年にかけて、日本のシーンにおいて最も大きな注目と支持を集めたアーティストがTohjiであったことに異論の余地は無いだろう。gummyboy等とのユニットMall Boyzの代表曲“Higher”はどこのクラブでプレイされてもシンガロングとモッシュが発生するほどのアンセムとなり、またソロでのEP『angel』も話題を呼んだ。彼の楽曲に漂う刹那的な高揚感は昨年における一つのムードを確実に反映したものであったが、それと同時に彼らが果たした大きな役割はダンスミュージックとの接近である。当初よりTohji、そしてMall Boyzは自身のイベントにラッパーだけでなくローカルのDJをブッキングし、また幡ヶ谷Forestlimitで毎週水曜日に開催されるレギュラーイベント『K/A/T/O MASSACRE』を始めとするパーティなど、常にシーンにおけるオルタナティブな場所を起点として活動を続けてきた。

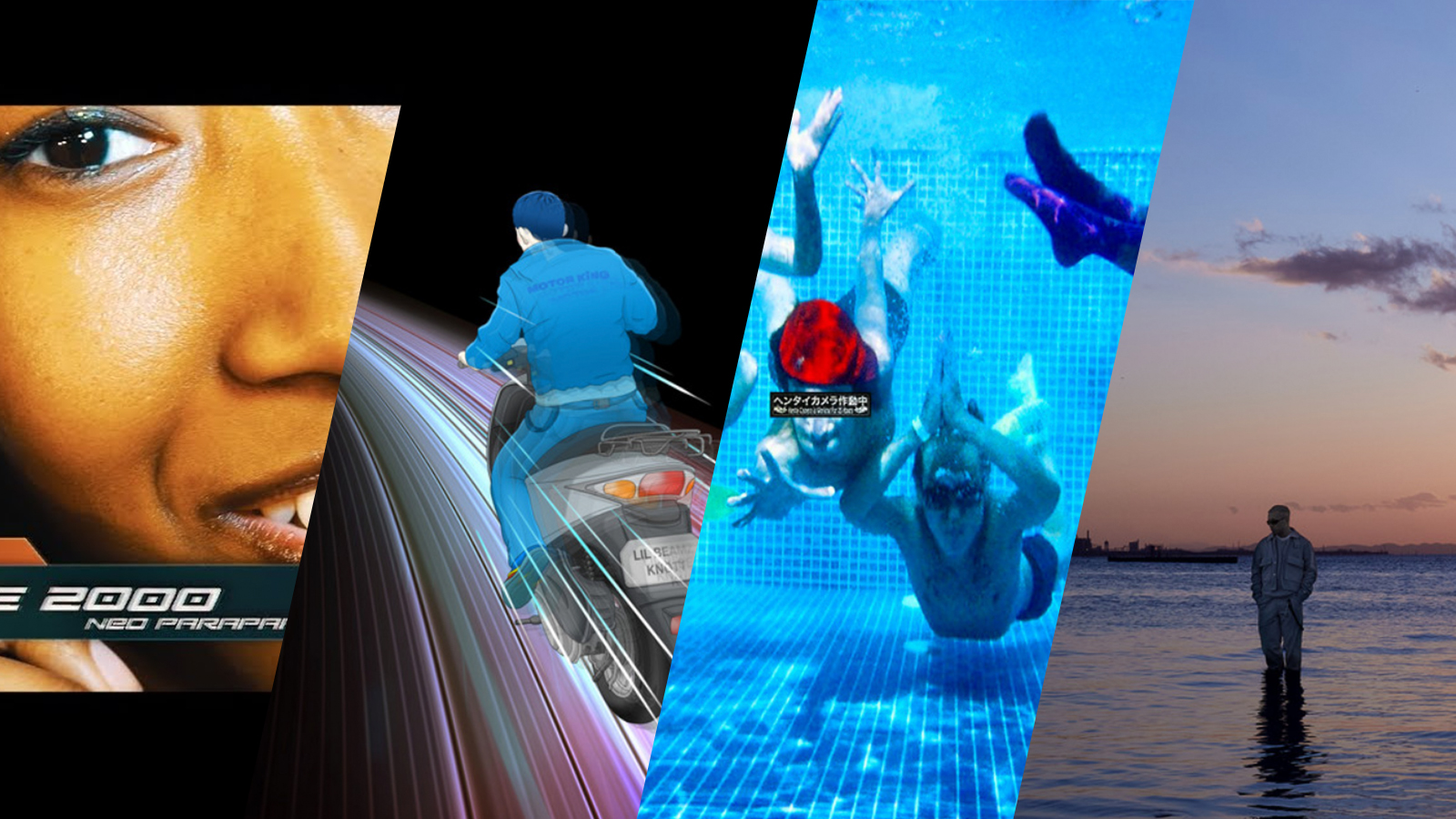

Mall Boyzが2018年にフリーダウンロードでリリースした“Empire 2000 [NEO PARAPARA mix] !!パラパラ!!”は、結果的に00年代リバイバルという潮流における一つの象徴的な概念としての「ギャル」とリンクするものとして受容されたと同時に、BPMの速い四つ打ちのビートの上でラップするという手法を浸透させた一つのきっかけと言って良い。

さらにその後、プロデューサーのnoripiとピアノ男によるユニット・リョウコ2000によるMall Boyz“Mallin’”のリミックス“Mallin' (ryoko2000 mallin' fantasy mix)”がリリースされた。

Mall BoyzのEP『Mall Tape』のアカペラを配布しリミックスを募集するという試みの中で発表されたこのリミックスは、それぞれブレイクコアやガバをルーツに活動してきたnoripiとピアノ男の持ち味が存分に発揮された仕上がりとなっている。このリミックスはMall Boyzのライブでもしばしば披露されるようになり、GEZAN主催の『全感覚祭』や昨年末の渋谷WWWでのカウントライブイベントでパフォーマンスされた際に大きな盛り上がりを見せたことも記憶に新しい。

以前FNMNLに掲載したTohjiのインタビューは、いわゆるヒップホップシーンだけに留まらないストリートカルチャー、クラブカルチャー、ユースカルチャーという大きな括りとフラットに繋がっていく彼の姿勢が分かるものとなっていた。いち早くクラブシーンと交差し上記のような動きを見せてきた彼が、ここで紹介したい現在の動きの原点であることは間違い無いだろう。

このようにしてBPMの速い四つ打ちとラップとの組み合わせが徐々に浸透する中、昨年末ごろから今年にかけて、そのスタイルで鮮烈な登場を飾ったのが兵庫県加古川出身のラッパーlil beamzだ。例えば、“ZENITSU”では人気絶頂の中先日完結を迎えた漫画『鬼滅の刃』の登場人物「我妻善逸」をテーマとし、自身と漫画のキャラクターをなぞらえたナード(でありながら、それは純ヒップホップ的なリアルさも持ち合わせている)なラップを、BPM185のハッピーハードコア的なトラックに乗せている。

日本におけるハッピーハードコアは、90sのUKにおけるドラッグミュージックとしての機能以上に、今や音ゲーカルチャーを通過したナード的なイメージが先行している。YouTubeで「ハッピーハードコア」と検索すれば、そこには90年代にアナログでリリースされた音源のレーベル面のサムネイルに混ざって、アニメキャラの画像と、音源に合わせて上下する波形を大きく表示した動画が無数に転がっている。そのため、ナードなトピックを扱うlil beamzのラップとハッピーハードコア風のビートには高い親和性があると一聴して感じたが、一方で彼の代表曲の一つである”MICHIKO LONDON”のややスローテンポな四つ打ちのビートと、古着で購入したというMICHIKO LONDONのジャケットに自身の内面をなぞらえるリリックからナード的な文脈は感じ取れない。

その後リリースされたEP『LIL BEAMZ 2,0』に収録されたトラック“ASAHI ABI ABI”では、よりストレートにハッピーハードコアとブレイクコアを取り入れており、またシングル“Light Speed DIO”ではドラムンベースに接近するなど、レイヴカルチャーに端を発する様々なダンスミュージックをビートとして用いることが、彼の一つのシグネチャーとなりつつある。インタビューでは「人と違う、変わったことをやる」というマインドを自身の核として語っていたlil beamzが、それを追及した結果としてこれらのビートを選んだという事実からは、何か象徴的なものを感じ取らずにはいられない。

Mall Boyzやlil beamzとはまた異なる文脈でレイヴを取り入れているのがLEXとゆるふわギャングの二組だ。

LEXのアルバム『NEXT』の一曲目をかざる“MDMA”は、タイトル通りドラッギーなトランスに乗せて攻撃的なリリックを吐き出す異様な一曲だ。かねてよりドラッグを連想させるようなトピックを曲中で扱ってきたLEXだけに、ここでトランスを取り入れているのは同ジャンルが持つ機能的な側面、そこに付随する快楽性と怪しさをレファレンスしたものだと推測出来る。

トランスEP『GOA』をヘンタイカメラ❤️、YOU THE ROCK★の二組と共にリリースしたゆるふわギャングも、コラボアーティストである両者と共に訪れたインドにて参加したレイヴに大きなインスピレーションを得たことで、以前よりも強くトランスやテクノといったダンスミュージックへの接近を見せている。インドに渡る以前からレイヴに関心を示していたというNENEは自身でもDJを始め、Ryugo Ishidaは元々ラッパーとしての活動を始めた時からダンスミュージックへの関心を持っていたことは知られている。先日は西多摩で開催されたヘンタイカメラのレイヴパーティ『ヘンタイキャンプ』にてゆるふわギャングのライブセットが披露されるなど、これまでとはまた違ったアプローチでの活動が今後さらに発展してゆくことが予感される。

また、90年代後半から00年代前半にかけてのミクスチャーロックをルーツに持ち、それらをレファレンスした楽曲を多く発表しているJUBEEの存在も、このトピックを語る上で外せない。

EP『Mass Infection 2』にはガバ、ドラムンベース、2ステップのエッセンスを彼なりに消化した楽曲が収められていたが、同作のジャンルの幅広さは、彼が活動を続ける中で出会ったTOKYO HEALTH CLUBのTSUBAMEや、HABANERO POSSE、TYO GQOMなどで活躍を見せるDJ/プロデューサーのHiro “BINGO” Watanabe、また今作のアートワークを手がけるGUCCIMAZEといったアーティストたちとの出会いによるものだと語られていた。「レイヴ」という観点から『Mass Infection 2』を聴いてみると、ここで挙げている他のアーティストたちの楽曲と比較しても、彼自身が受けた影響がよりオーセンティックに表れたものだということが分かるだろう。

他にも、自ら「亜種」を名乗るユニットS亜TOHの“ガバじゃなきゃ”は、楽曲それ自体のリズムパターンは別として、「ラップとレイヴの交差」というムードがダイレクトに反映されたものだと言える。220という高速なBPMのトラップビートに乗せて「もうガバじゃなきゃ踊れない」とラップされる同曲は、2020年という年ならではの切迫感を表現すると同時に、この世代にとっての「ガバ」、ひいては「レイヴ」観を感じることが出来るものだ。「みんな違っても聴いてるTohji」というリリックも象徴的である。

最後に、「日本語ラップとレイヴの交差」というムーブメントを読み解く大きな手がかりとして挙げたいのが、今年リリースされたkZmの最新作『DISTORTION』だ。

前作『DIMENSION』の続編にあたる作品ながら、ダンスミュージックに強くアプローチした楽曲も収録された意欲作となった『DISTORTION』。例えばMony Horseをフィーチャーした“バグり”ではガバやハードトランスのエッセンスを取り入れ、“G.O.A.T.”ではレイヴィーなブレイクビーツのビートを用いている。リリース時のインタビューでは自身で「踊れるものを作りたかった」と語っているkZmは、tokyovitaminのDISK NAGATAKIらとの交流をきっかけにダンスミュージックに傾倒したことや、かつてはエレクトロのプロデューサーであったChaki Zuluのアイデアによってガバやブレイクビーツを取り入れたことを明かすと共に、このような発言を行っている。

トラップとかマジで俺は今聴いてなくて(笑)全部一緒に聴こえて、危機感もあるし、本当に何もいいと思わなくて。それはそれでちょっと寂しい気もするんですけど。(中略)そこのコアの部分を忘れたくはないですけど、今の現行のトラップには喰らうことはなくなりましたね。

ここでのkZmの言葉は、自身の軸としてのヒップホップを模索した結果として、一つの新しい試みとしてダンスミュージックを取り入れたことが窺えるものだ。先述のLEXとTohjiをフィーチャーしている点も、日本のシーンにおける最も新しくオルタナティブな部分と意識的に接近したことが表れていると言って良いだろう。

実際にトラップのビートが一つのメインストリームとなったことを受け、ビートの細分化は多様な形で進んでいる。アメリカではJPEGMAFIAの『All My Heroes Are Cornballs』を筆頭にビートのパターン自体は崩さずにサウンドのテクスチャーで実験を試みる動きや、シカゴで生まれたのちに、UKに渡りグライムを通過したUKドリルを逆輸入したブルックリンドリルがサウンド面における一つのサブジャンルとして大きな存在感を放つ。しかし、繰り返しになるが、ここ日本のラッパーたちが飽和化しつつあるトラップに替わる新たなオルタナティブとしてレイヴを選択するようになった事実は、今後無視することが出来ないほど大きなムーブメントに発展する可能性を秘めているのではないだろうか。

ラップとレイヴの交差は、2020年代の日本語ラップの新たな発展の萌芽となり得るかもしれない。(山本輝洋)