Supreme前夜、NYストリートで何が起こっていたのか | 映画『All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合』監督インタビュー

10/21(金)よりドキュメンタリー映画『All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合』(以下:『All the Streets Are Silent』が公開される。同作は90年代のニューヨーク、つまり94年のSupreme設立と前後して、ヒップホップとスケートボードがクロスオーヴァーし、新たな形のストリートカルチャーが誕生する瞬間に迫っている。

そこで今回は監督であるジェレミー・エルキン氏へのインタビューを行ったわけだが、本編に入る前に、まずは同作が取り上げた時代より以前、ヒップホップとスケートボードがどのような関係にあったかを簡単に説明しておく。「簡単に」とは言いつつ、インタビュー記事のイントロとしてはボリューミーではある。が、読めばインタビューの内容、そして同作についての理解が深まると確信している。是非お付き合いいただきたい。

取材・構成:吉田大

Intro:かつてスケートボードとヒップホップの間には壁があった

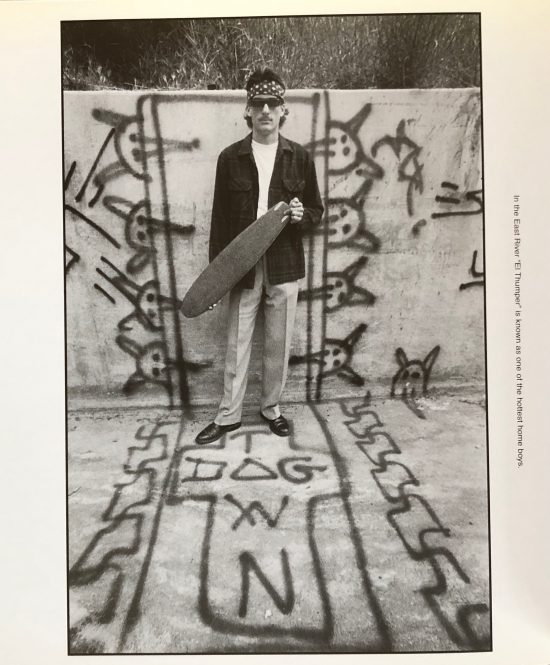

1970年代半ばから80年代初頭、NYのセントラルパークにSoul Artists of Zoo Yorkというスケートボーダー(以下:スケーター)とグラフィティライター(以下:ライター)の混成クルーがいた。と言っても『All the Streets Are Silent』で大きく扱われているNYのスケートボードカンパニーZoo Yorkとは基本的に無関係だと考えて良い。

草創期のグラフィティシーンで活躍していたアフリカ系アメリカ人のライターALIが結成し、白人の若者たちも多数参加していたSoul Artists of Zoo Yorkには、アンディ・ケスラーやパペットヘッドと言ったNY最古参の本格スケートボーダー、そしてFUTURA、ZEPHYR、HAZEといったグラフィティレジェンドが名を連ねていた。ZEPHYRはスケードボードのグラフィックから影響を受けたグラフィティを地下鉄にペイントし、アンディ・ケスラーはHAZEがハンドペイントしたデッキを愛用していたというから、70年代のNYにおいてスケートボードカルチャーとグラフィティカルチャーはクロスオーヴァーしていたことになる。

必然だったスケートボードとグラフィティの出会い

太陽輝くアメリカ西海岸で白人サーファーたちが生み出したスケートボード、そして東海岸のインナーシティで暮らすアフリカ系住民たちが生み出し、後にヒップホップカルチャーに組み入れられていくグラフィティ。一見すると距離がありそうな二つのカルチャーが、70年代半ばのNYで巡り会った要因を確認していこう。

そもそも60年代半ばにフィラデルフィアのストリートで生まれ、60年代末にNYに到達したと言われているグラフィティのシーンには、70年代初頭から多数の白人ライターが参加していた。そして1973年にはギリシャ系ライターのTAKI183が参加していたUnited Graffiti Artist、前後してSoul Artists of Zoo York、白人ライターのLSD-OM(オーム)率いるThe Rebelsといった多様な人種の若者を受け入れるクルーも結成されている。

さらに当時のアフリカ系ライターには、アンダーグラウンドコミックス作家のヴォーン・ボーデ、サイケデリック・ポスター作家のリック・グリフィンに代表されるヒッピー時代の白人アーティストから強く影響を受けている者が少なくなかった。素性を隠したまま活動することが可能であり、スタイルの独自性こそが尊ばれる初期グラフィティカルチャーのピュアネスが、シーン内の人種や文化の多様性に繋がっていたのだろう。

他方、70年代から西海岸でスケートボード関連のグラフィックを多数手がけていた伝説的アーティストのBulldogことウェス・ハンプストン(※1)もまたアンダーグラウンド・コミックスやサイケデリック・ポスターからの影響を認めている。NYのライターと西海岸のスケーターは、奇しくも共通のクリエイターから影響を受けていたことになる。

アメリカ西海岸には、遅くとも70年代後半には東海岸グラフィティとは異なる文脈で生まれたスケーターによるグラフィティが存在していたことにも触れておきたい。メキシコ系アメリカ人であるチカーノが生み出した刷毛で書くグラフィティ「プラカ」やストリートギャングによるグラフィティからの影響色濃いスケーターグラフィティは、グレン.E. フリードマン(※2)、クレイグ・ステシック(※3)といったDOGTOWN(※4)周辺のフォトグラファーの作品を通じて全米に紹介されていた。スケーターとライターの「近さ」は、スケートボード雑誌などを通じてアメリカ都市部の若者に共有されていたと考えて良さそうだ。余談だが、NYでグラフィティとスケートボーダーのグラフィティの発生時期がシンクロしているのは、アメリカにおけるスプレー缶塗料の普及が関係しているものと思われる。

ライターとスケーターは、都市を独自の視点で再解釈して活用するという点でも共通している。ご存知の通り、ライターは地下鉄の車両や市街地の壁をキャンバスとして、スケーターは公共施設の階段や道路の勾配などをセクションとして利用する。つまり一般人とはまったく違った発想で都市を「使っている」わけだ。ストリートという空間を共有する似た者同士であるライターとスケーターが互いを少なからず意識するようになったのは、ごく自然なことだったのだろう。

70年代半ばのニューヨークにおいて、両者の直接の交流の場となっていたのが、当時セントラル・パークで盛り上がっていたポストヒッピーのトライブ「パーキー」のシーンだった。ライターのZEPHYRによれば、溜まり場となっていたナウムバーグ音楽堂の周辺には「あらゆる種類のキッズ」が集まり、連日「クサの煙がモクモク」で「グレイトフル・デッドのコンサートの駐車場のような」(※ジェフ・チャン『ヒップホップ・ジェネレーション』より引用)状態だったという。Soul Artists of Zoo Yorkのメンバーもまた、このバンドシェル周辺で出会い、共にハングアウトする中で関係を深めていったと言われている。

人種隔離が生み出したスケートボードとヒップホップの断絶

グラフィティとスケートボードの親密な関係とは対照的に、70年代から80年代初頭のヒップホップミュージック(以下:ヒップホップ)とスケートボードの間には高い壁が存在していた。原因となっていたのは、アメリカにおける人種隔離、そしてスケートボードシーンの「西高東低」問題が作り出した文化的な断絶だった。人種隔離の背景については『Wild Style』監督であるチャーリー・エーハーン氏へのインタビューの中で、ざっくりとではあるが解説しているので、興味がある方はご一読いただきたい。

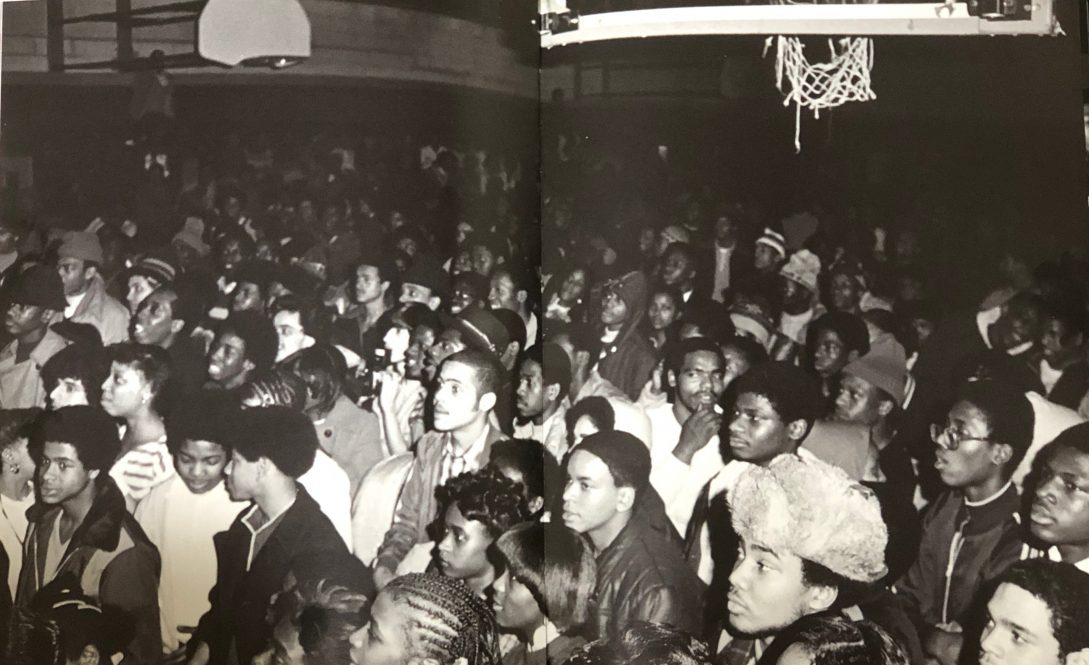

さて初期のヒップホップには、少数のカセットテープを除いて録音物が存在しておらず、ラップやDJはライブで体験するエンターテイメントだった。さらにラッパーやDJの大半は、アフリカ系住民が圧倒的多数派を占めるブロンクスやハーレム出身の若者たちであり、その活動の場は地元で開催されるブロックパーティーや付近のディスコなどに限られていた。また当時のアメリカでは行政の失策や白人の差別意識が作り出した人種ごとの住み分けが現在以上に明確であり、白人がブロンクスやハーレムに足を踏み入れることは稀だった。80年代初頭までのヒップホップは魅力的なストリートミュージックではあったものの、ブロンクスやハーレムのローカルカルチャーの地位にとどまっており、白人スケーターとの接点はほとんど存在していなかったと考えて良いだろう。

一方、同時期のブロンクスやハーレムには、60年代に全米を席巻したスケートボードブームの名残りもあり、少数ながらアフリカ系のスケートボーダーが存在していた。が、その大半はフラフープやホッピングのような子供の遊びとしてスケートボードを楽しむキッズだった。しかし彼らが真剣にスケートボードに取り組んだところで、プロとなって稼ぐことはほぼ不可能だった。なぜなら当時のスケートボードシーンは、その全てがアメリカ西海岸を中心に回っていたからだ。1986年にロドニー・スミスとブルーノ・ムッソによりSHUTが誕生するまで地元のスケートカンパニーが存在しなかったニューヨークは、そもそもスケートボードのプロを目指すには不向きな土地だった。こうした環境は「スケートボードは稼ぎには繋がらない白人の遊び」と考えるアフリカ系住民を生み出し、NYのアフリカ系キッズがスケートを楽しむ上での障壁ともなっていった。

ヒップホップの拡散から始まった新たなクロスオーヴァー

そんな事情も手伝ってか、1980年代にリリースされたスケートビデオのBGMには、Black FlagやMinor ThreatやMDCといったハードコアパンク、Suicidal TendenciesやD.R.I.などのクロスオーヴァースラッシュ(≒スラッシュメタル)、Drunk InjunsやJFAなどのスケートパンクに代表される白人キッズが好む音楽が使われることが多かった。しかし80年代初頭、『Wild Style』『Style Wars』といったヒップホップ映画が公開され、ラップが当たり前にレコーディングされるようになったことで、人種問わず誰もがヒップホップに触れられる環境が整っていく。さらにRun-DMCやBeastie Boysの大ブレイクによる白人ヒップホップリスナーの激増を経て「ヒップホップの黄金時代」が始まっていた90年代初頭、大きく状況が変わり始める。西海岸のスケートカンパニーがビデオのBGMにヒップホップを積極的に採用し始めたのだ。

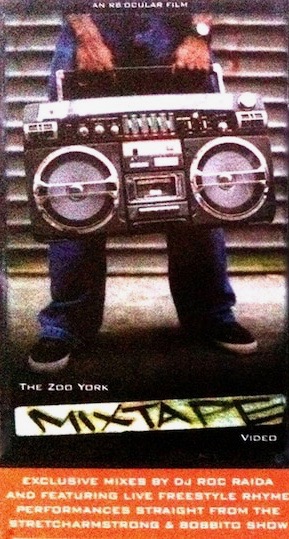

こうした時代の追い風を受ける形で、スケートボードとヒップホップカルチャーを見事にクロスオーヴァーさせたのが、1993年設立のスケートカンパニーZoo York だった。NY初のスケートカンパニーSHUTの元オーナーによって設立され、グラフィティとスケートボードを融合させた伝説のクルーSoul Artists of Zoo Yorkにオマージュを捧げる形で命名されたZoo Yorkは、すでにストリートレベルでリンクしつつあったヒップホップとの関係性をさらに強化し、名実ともにNYストリートカルチャーの象徴となっていく。決定打となったのは1997年にリリースされたスケートビデオ『Zoo York Mixtape』だった。

イースト・ヴィレッジ出身のハロルド・ハンター(※5)、クイーンズ出身のピーター・ビシ(※6)、ブルックリン出身のジェフ・パン(※7)に代表されるNYのローカルスケーターの映像とBusta Rhymes、Fat Joe、Ghostface Killah、Method ManといったNYを代表するラッパーのフリースタイル映像(※8)を絶妙に「MIX」した1時間ほどのスケートビデオは、ふたつのカルチャーを見事に融合すると共にNYのスケートスタイルを全世界に見せつけた。このストリートカルチャー史に残る偉大なクロスオーヴァーの中心にいたのがZoo Yorkの設立者の一人であるイーライ・モーガン・ゲスナー(※9)だった。

10/21より劇場公開されるドキュメンタリー作品『All the Streets Are Silent』は、イーライがNYのストリートに現れた80年代後半から、ロウワー・マンハッタンのクラブシーンにヒップホップを持ち込んだナイトクラブMARSのプロモーター、ラッセル・シモンズ率いるヒップホップレーベルDef JamのアパレルブランドPhat Farmの設立を経て、97年に『Zoo York Mixtape』を完成させるまで、つまりヒップホップ、スケートボード、ストリートウェアのクロスオーヴァーが結実していく過程に迫った内容だ。

カナダ・モントリオール出身のスケートボーダーでフィルマー(=スケートボードを撮影する映像作家)のジェレミー・エルキン監督が作り上げた本作は、スケートボードやヒップホップに精通した人間ならずとも得るところの多い作品となっている。87年から97年というストリートカルチャーが凄まじい勢いで巨大化して行った時期を丁寧に振り返ると同時に、ストリートから見たNYの10年史、ひいては日本を含む世界各地の都市で共通して起こっている様々な進化と副作用を捉えた作品でもあるからだ。そこで今回は新進気鋭の映画監督ジェレミー・エルキン氏に同作について、そして変化を続けるNYやサブカルチャーのあり方について話を聞くことにした。

※1.ウェス・ハンプストン/Wes Humpston: a.k.a Bulldog 。元Z-BOYSのジム・ミューアとDOGTOWNブランドを立ち上げたスケートアートの第一人者。70年代からガレージでハンドシェイプしたスケートボードに個性的なペイントを施して販売していた。アーティスト/ペインターとしての評価も高いが、中央が歪んだ板を使って、滑りやすいコンケーブ・ボードを開発したスケートボード・シェイパーとしての功績も大きい。

※2.グレン・E・フリードマン/Glen E. Friedman:アメリカのフォトグラファー。ハードコアパンクやヒップホップアーティストを数多く撮影してきたが、実はスケートボード雑誌『Skateboader』でカメラマンとしてのキャリアをスタートしている。作品集『Fuck You Heroes』、『Fuck You Too』、そしてクレイグ・ステシックとの『DogTown: The Legend of the Z-Boys』は不朽の名作。

※3.クレイグ・ステシック/Craig Stecyk:クレイグ・R・ステシック3世。南カリフォルニア出身のフォトグラファー、アーティスト。70年代にカリフォルニア州ヴェニス・ビーチからスケートシーンに革命を起こした伝説的サーフショップZephyr Surfboard ProductionsとスケートチームZ-BOYSの立ち上げに関わる。ステシックのグラフィティは、西海岸発祥のギャンググラフィティと同じくクルー(あるいはスケートボーダーという存在)の縄張りアピールが目的であり、そのスタイルには西海岸のチカーノたちが生み出したチョロ・グラフィティからの影響が見られる。クロスボーンの上にネズミの頭蓋骨を配置した「ラットボーン」タグが有名。

※4.DOGTOWN:1970年代のアメリカ西海岸ヴェニス・ビーチにあった廃墟と化していた一画。サーフィン、スケート、グラフィティ、そしてストリートギャングといった西海岸ユースカルチャーの中心地だった。ここで70年代半ばに結成されたサーフ・ショップZephyr Surfboard ProductionsのスケートチームZ-BOYSは、サーフィンの動きを取り入れたアグレッシブなスタイル、水を抜いたプールでのハードコアなライディングでスケートボード界に革命を起こした。のちにZ-Boysのメンバーであるマイク・ミューアとアーティストのウェス・バンプストンによって同名のブランドも立ち上げられている。

※5.ハロルド・ハンター/Harold Hunter:1974年生まれのアフリカ系スケーター。イースト・ヴィレッジのプロジェクトで育ち、トンプキンズ・スクエア・パークやワシントン・スクエア・パークのスケートシーンで頭角を表す。ラリー・クラークの映画『Kids』(1995)への出演以降は、スケートボードと並行して俳優としても活動。Zoo Yorkのメインライダーであり、『Zoo York Mixitape』にも出演している。2006年に31歳の若さで死去。

※6.ピーター・ビシ/Peter Bici:初期Supremeの看板スケーター。ゼロ年代半ばからは、青春時代に多くを与えてくれたNYの安全を守る消防士としてFDNY(ニューヨーク市消防局)で勤務している。ちなみに同じく初期Supreme〜Zoo Yorkのスケーターであるマイク・ヘルナンデス/Mike HernandezもFDNY勤務。

※7.ジェフ・パン/Jeff Pang:ジェファーソン・パン。ブルックリン出身のスケーター。SHUTやUNDERWORLD ELEMENTを経て、Zoo Yorkに加入。2005年までマーケティングマネージャーとして働いていた。初期からSupremeに関わっており、現在はブルックリンにある店舗を取り仕切っている。

※8.ラッパーのフリースタイル映像:『Zoo York Mixtape』には、当時コロンビア大学のFM局WKCRで放送されていた伝説のヒップホップラジオ番組『ザ・ストレッチ・アームストロング・アンド・ボビート・ショー(THE STRETCH ARMSTRONG AND BOBBITO SHOW)』の収録中に撮影されたラッパーのフリースタイル映像が多数収録されている。

※9.イーライ・モーガン・ゲスナー/Eli Morgan Gesner:本作における最重要人物。NY生まれのスケーター、デザイナー、アーティスト、映画監督。少年期からグラフィティ、スケートボードに親しみ、17歳でプロのスケーターに。80年代終わりに伝説的なNYのナイトクラブMARSのプロモーターとなり、当時のダウンタウンでは珍しかったヒップホップのパーティー『TRIP』をオーガナイズした。同じくNYのナイトクラブトンネルに初めてスケートボードのミニランプを設置したことでも知られている。MARSのクローズ後、1992年にDef Jam(デフ・ジャム)レーベルのラッセル・シモンズと初のヒップホップアパレルブランドPhat Farm(ファット・ファーム)を立ち上げ、翌1993年にはロドニー・スミス、アダム・シャッツとスケートボード・カンパニーZoo Yorkを設立。Zoo Yorkではブランド内にメディア部門Zoo York Media Groupを立ち上げ、本作でも大きく取り上げられているスケートビデオ『Zoo York Mixtape』(1997)のほか、90年代末のアンダーグラウンドヒップホップシーンを盛り上げたヒップホップレーベルRawkus(ロウカス)のためにMVを製作していた。現在は映画監督としても活躍中。

1.「全てはイーライとの出会いから始まった」(ジェレミー・エルキン)

『All the Streets Are Silent』のメガホンを握ったジェレミー・エルキンは、カナダ・モントリオール出身のスケーターであり、フィルマー(=スケートボードを撮影する映像作家)としても活躍している。現在34歳とリアルタイムで『Mixtape』に衝撃を受けた世代よりもひと回り近く年下ではあるが、地元のスケートシーンに深く関わっていた14歳上の兄からの影響もあり、幼少期からスケートボードやヒップホップカルチャーに囲まれて育ったという。12歳にしてスケートボードの映像の撮影する様になったというエルキンは、2003年に最初のスケートビデオを制作。地元モントリオールで『Lo-Def』(2007年)、『Elephant Direct』(2010年)といったスケートビデオをリリースしたあと、NYへと活動の拠点を移している。

移住後は、CBSのTV番組『Entertainment Tonight』 で働きながら、スケートWebサイトTheories of Atlantisやスケードビデオ『Static』シリーズのフィルマーとして知られるジョシュ・スチュワートとの知己を得て、良質なスケートビデオを多数発表。『Poisonous Products』、『The Brodies』 と2本のスケートビデオをリリースして高い評価を集めている。さらに並行して、Zoo YorkのフィルマーであるR.Bウマリを通じて、NikeやVICEからの仕事も請け負い、アメリカの老舗メディア『バニティ・フェア』に籍を置いて映像を製作していた時期もあるという。そんなエルキンにとって、初となる長編ドキュメンタリー映画が『All Streets Are Silent』だ。まずは制作の経緯から聞いていこう。

- いつから、この作品を撮ろうと思ってたんですか?

ジェレミー・エルキン - ずいぶん昔にイーライ・ゲスナーと知り合ったことがきっかけだね。僕がマンハッタンからブルックリンに引っ越した時に家が近所だったんだ。彼は80〜90年代のアーカイブ映像を大量に持っているという話だった。だから「タイミングが来たら(フッテージを)使わせてくれ」って約束をしたんだ。で、まずはビデオテープをデジタル化して行くことにしたんだけど、その時点では「こういう作品にしよう」みたいな構想は無かったね。

- Zoo Yorkの創設者であり『All Streets Are Silent』のナレーションも担当している方ですね。作品の方向性を決定付けるきっかけがあったのでしょうか?

ジェレミー・エルキン - 映像のデジタル化作業を進めていく中で、なんとなく自分の中でストーリーが浮かび上がって来たんだ。それで「色んな人にインタビューしてみようかな」って思ったんだけど、MARS(※10)の創設者の一人であるユウキ・ワタナベ(※11)さんに会ったことで、それまで考えていたのとは全く違う方向のストーリーを思いついた。実は僕が考えてたのって、91年を起点としたストーリーでね。でもユウキさんとの出会いで、それ以前の話を知る事が出来たからね。それで今回の「87〜97年」という10年分のストーリーにすることにしたんだ。

- イーライ・ゲスナーと元MARSのユウキ・ワタナベ、フィルマーのR.B.ウマリ(※12)から集めた映像はかなりの量だったと聞いてます。

ジェレミー・エルキン - 5000本とか1万本のビデオテープがあってさ、全部見たよ(笑)。

- 壮絶ですね...。

ジェレミー・エルキン - ユウキさんから貰った大量の映像はカテゴリーが三つに分かれててさ。全部MARS内の映像なんだけど、一つがヒップホップイベントのテープ、もう一つがゲイナイトとかディスコのイベントだね。で、三つ目が分類されてないテープ。実際に見てみないと、何の映像か分からないテープがマジで大量にあったんだ。

- 多くの未発見映像があったと思うんですが、その中でも「これは半端なくヤバい」と感じた映像はありました?

ジェレミー・エルキン - 凄くハードなクエスチョンだな(笑)。今すぐ「これだ」ってのは言えないけど...ユウキさんから貰った分類されてないビデオの中の一本に「これ、もしかしてJay-Zなんじゃないか」ってラッパーを発見してさ。でもユウキさんは「そんなの撮った覚えはない」って言うんだ。「え〜違うのかな〜」なんて思って、あらためて確認してみたら、絶対Jay-Zなんだよ(笑)。で、よくよく調べてたら、ユウキさんのパートナーであるマユミさんが撮ったものだってことが分かった。

- 誰も気付いてなかったんですね。

ジェレミー・エルキン - そうなんだよ。僕が気付くその瞬間まで、ユウキさんも含めて...誰もJay-Zを撮ってたことを認識してなかった。確か90年とか91年の映像だったから、Jay-ZがDJ Clark Kentと会って仕事を始める前(※13)だよね。

- 横にいるボックスカットの男性はJay-ZのメンターでもあったラッパーのJaz-Oですから、まさにブルックリンでハスラーをやっていた時代ですよね。

ジェレミー・エルキン - ちなみにビデオテープのラベルには「New York Street Rap」って書いてあったよ(笑)

- 完全に正しいタイトルですね(笑)。インタビューパートのキャスティングについて聞きたいんですが、ヒップホップアーティスト、スケーター以外にも、俳優や楽業界の方など、本当に豪華なメンツが出演してますね。

ジェレミー・エルキン - もう14年くらいスケートのビデオを撮ってきたから、その中で知り合った人が多いかな。スケーターはもちろんだけど、僕が作ったビデオではヒップホップの曲を使ったりもしてるから、色んなアーティストに会う機会があるんだ。スケートビデオのプレミアで出会うこともあった。だから元々知ってた人が半分くらい。残りの半分はイーライやジェフ・パンはじめ色んな人に紹介してもらったかな。

- 人選に基準はありましたか?

ジェレミー・エルキン - まあ手元にあるフッテージと関係がある人だよね。もしくはイーライと関係がある人。あと二人と関係がなかったとしても、普通のドキュメンタリー映画ではインタビューしないような人はキャスティングしていったよ。だって特別な感じがするだろ?

※10.MARS:1988年の12/31から92年の3/25まで、マンハッタン10番街13丁目の食肉市場跡地に存在したナイトクラブ。スタジオ 54、ダンステリア、トンネル、パラディウムといったNYの伝説的クラブの運営に関わってきた「The Club Guy」ことルドルフがオープンした。巨大な倉庫の様な建物に複数のフロアを備えており、一晩に数千人の客が集まることも。ダンスホール 、ハウス、パンク、そして当時のマンハッタンには存在していなかったヒップホップ専門のフロアも存在し、様々なユースカルチャーが交差する場となっていた。ヒップホップフロアのDJはMoby、Clark Kent、Stretch Armstrongらが担当し、数多くのラッパーがパフォーマンスを行なっている。

※11.ユウキ・ワタナベ:MARSの設立メンバーであり、現場を取り仕切っていた。ダンステリア、マッドクラブ、CLUB54といった名門ナイトクラブのプロモーターで、1980年ごろからはヒップホップカルチャーに関わっていたという。ボストンで『クラブ・ニューヨーク』というパーティーを立ち上げて、Grandmaster FlashやSoul Sonic Forceといったヒップホップ草創期のレジェンドをブッキングしたことでも知られている。

※12.R.B.ウマリ/R.B.Umali:NYを拠点とするアメリカの映画製作者、フィルマー。1990年代半ばから 2000年代半ばにかけて、Zoo Yorkで働きながら周辺のスケーターを撮影した。スケーターのゼレッド・バセット(Zered Bassett)とリリースしたスケートビデオ『Vicious Cycle』はスケートファンならずとも一見の価値あり。https://rbumali.com/

※13.DJ Clark Kentと会って仕事を始める前:当時のJay-Zは、高校に通いつつハスラーで生活費を稼ぎ、さらに同じプロジェクト出身のラッパーJaz-Oの指導を受けながらラッパーとして活動していた。が、アーティストとしてブレイクする事は叶わず、高校も辞めてハスラーに専念することに。その後、Big Daddy Kaneのハイプマンを経て、友人だったDJ Clark Kentの勧めでデモテープを制作。レコード会社への売り込みを開始する。この時期にClark Kentの紹介でSki Beatzを擁するOriginal Flavorのマネージャーであり、のちにRoc-A-Fella Recordsを共同設立することになるデーモン・ダッシュと出会う。その後、93年にOriginal Flavorの楽曲"Can I Get Open"に参加したことで、一気に知名度を上げた。

2.『Zoo York Mixtape』はオーガニック(=自然体)なのがユニークだった

冒頭でも触れているが、90年代初頭、厳密には92年を境にヒップホップをBGMに採用するスケートビデオが目に見えて増え始める。

例えばサンフランシスコのスケートショップ/カンパニーFTCがリリースしたスケートビデオ『Finally』(1992)は全体の半数近くのパートでヒップホップを採用しているし、サンディエゴのPlan Bがリリースした『Questionable』(1992)、『Virtual Reality』(1993)もヒップホップを多用している。こうしたアメリカ西海岸で作られたスケートビデオには、同じく西海岸の都市オークランドをRepするヒップホップレーベルHieroglyphicsに所属するDel the Funky Homosapien、Casual、Souls of Mischiefの楽曲が使用されることが多かった。地元周辺のアーティストを、という思いもあったのだろう。

他方で東海岸出身のスケートボーダーであるジョニー・シラレフとアンディ・ハウエルがカリフォルニア州のオレンジ・カウンティ(とジョージア州アトランタ)で立ち上げたUnderworld Elementがリリースした傑作『Skypager』(1993)のBGMは、Run-DMC、Boogie Down Productions、EPMDと言った東海岸ヒップホップの楽曲を全面に押し出していた。またサンタモニカのWorld Industriesが同年にリリースした『New World Order』にも、Onyx"Shifftee"、Black Sheep"Black With N.V."、De La Soul"Eye Know"といったNYのヒップホップアーティストの楽曲が採用されている。エリック・コストン(※14)のパートにGang Starr"Now You're Mine"を採用した101(※15)の『Falling Down』(1993)、ジーノ・イアヌッチ(※16)のパートにWu-Tang Clan"Method Man"を採用した同じく101の『Snuff』(1993)など、ビデオ全体のヒップホップ使用率はそれほど高くないものの、東海岸のラップを採用した印象的なパートを収録したスケートビデオが次々にリリースされていたことも付記しておきたい。

94年に入るとLord Finesse & DJ Mike Smooth"Funky Technician"、Freestyle Fellowship"Inner City Boundaries"を使用したElement の『Fine Artists Vol. 1』、そしてEric B. & Rakim"Relax with Pep"、De La Soul" I Can Do Anything (Delacratic)"、Wu-Tang Clan"Da Mystery Of Chessboxin’"を採用した『Eastern Exposure 2』などがリリースされ、スケートシーンは一層ヒップホップに接近していく。現FUCKING AWESOMEのジェイソン・ディルから始まる101チームのパートにKool G Rap"On The Run"、カリーム・キャンベルのパートにMethod Man"Bring The Pain"、カリームが率いたMenaceチームのパートにMethod Man"Release Yo’ Delf"とKeith Murray"Herb is Pumpin’"を採用したWorld Industriesの傑作『20 Shot Sequence』にも触れないわけにいかないだろう。

というわけでブーンバップのファンなら必見のスケートビデオが多数リリースされている1990年代前半なのだが、実はこの時点ではスケートシーンとヒップホップシーンの間には、まだ距離が存在していた。Wu-Tang Clanと個人的に繋がっていたカリーム・キャンベルのような例外も存在するが、マイク・キャロル(※17)などは『Questionable』でBeastie Boysのアルバム『Check Your Head』の音源をリリース前に無断使用してトラブルに発展しかけている。当時のスケーターやフィルマーにとって、ヒップホップの楽曲は一方的に「使わせてもらう」ものだったのだ。

しかし1997年、壁を打ち破る伝説的なスケートビデオがリリースされる。本作でも大きく扱われている『Zoo York Mixtape』だ。

- この映画はスケートビデオの中でも屈指の名作と言われている『Zoo York Mixtape』が完成するまでを追ったドキュメンタリーです。でもジェレミーさんの年齢を考えるとリアルタイムで観たわけではないですよね?

ジェレミー・エルキン - いや、子供の頃に色んなところで絶対に観ているとは思うよ。Supremeのお店(※94年にNYのラファイエット・ストリートでオープンした)に行った時なんかに、店内で流れてたはずだしね。ただ、印象には残ってないけどね。しっかり観たのは2006年くらいかな。YouTubeで見れるようになってさ。もうめちゃくちゃハマったよ。

- スケートビデオじゃなく、YouTubeが最初だったんですね。

ジェレミー・エルキン - なんでかって言うと僕がカナダに住んでたからなんだよ。だからスケートビデオに触れる機会は少なかったね。そもそもあんまり売ってないし、見つけたとしてもアメリカから仕入れてるからメチャクチャ高くて、簡単には買えなかったんだ。でも周りで見たことがある奴らが「『Mixtape』観た?」「ヤバかったよ」みたいに盛り上がってたのを覚えてるよ。

- 確かにスケートのビデオって、一度発売されたら基本的に再生産されないし、今みたいにネットショッピングが発達してるわけでもないですもんね。とはいえ『Zoo York Mixtape』がリリースされてから10年近くが過ぎたタイミングで観てみようと思ったのはなぜでしょうか?

ジェレミー・エルキン - 自分でもスケートビデオを撮り始めたんだけど「『Mixtape』に似てるね」って言う人が結構いたんだよ。だからなんとなく観たんだけど、これがメチャクチャ格好良くてて驚いた。当時の僕はイーライのことなんて知らないわけだけど「このビデオを作った人はどうやってフッテージを集めたんだろう?」って、本当に不思議に思ったね。で、僕は謎を追いかけるのが好きなタイプだからさ(笑)。そこから掘り下げて行った感じ。

- 1997年リリースの『Zoo York Mixtape』以前にも、Underworld Elementの『Skypager』(1993)とかWorld Industriesの『20 Shot Sequence』(1995)はじめ、ヒップホップをガッツリ使ったスケートビデオは結構あったと思うんですけど、そういった作品と何が違ってました?

ジェレミー・エルキン - 一番の違いはオリジナルのフッテージを使ってることだよね。知っての通り『Zoo York Mixtape』にはラッパーやDJのパフォーマンスが収録されてるんだけど、その映像もスケートのパートと同じ人が撮ってる(※18)。当時の他のスケートビデオって、どこからか持ってきたヒップホップの曲を勝手にスケートの映像に乗せてるだけだったり、なんていうか「作られたもの」って感じがしたんだよね。それに比べると、すごくオーガニックだったんだよ。

- イーライがストレッチ&ボビートとのコネクションを利用して撮影したラッパーの映像をスケートの映像とシームレスに繋ぐことで、両者の関係が地続きであることを強調してますよね。具体的に印象に残ってるシーンなどはありますか?

ジェレミー・エルキン - 映画にも使ってるけど、イーライと友達が話してるシーンがあってさ。友達が「Wu-Tang Clanの新しい曲聴いた?」みたいなことを聞くんだけど、イーライが「それならビデオに撮ったよ」って言うんだよ。で、『Mixtape』を観ていくと実際その映像が使われてたりもするんだよね。とにかく自然体。そこがユニークだった。

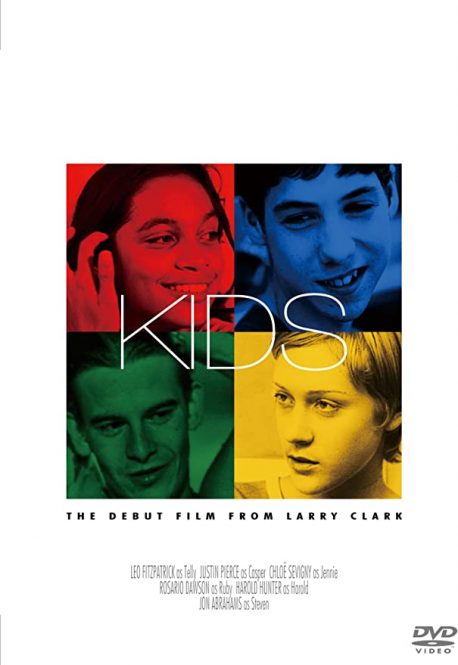

- 当時のNYストリートをありのままに撮ったということなんでしょうね。スケートビデオだけじゃなく映画の話も聞きたいのですが、同じ時期にラリー・クラークの『KIDS』が公開されてるけど、影響を受けたりはした?この作品でも触れてるけど

ジェレミー・エルキン - 『Mixtape』と同じで、小さい頃に周りの誰かと一緒に見てたかもしれない。初めて観たのは2000年代に入ってからだね。ハーモニー・コリン(※19)とラリー・クラーク(※20)に関しては「アーティストとしてすごい」って思った。あの作品はNYの「ある瞬間」を切り取ってるって感じが良かった。ただ自分が映像を作る上で特に何か影響を受けたとかはないかもね。今回の映画で触れたのも、あくまで歴史的に絶対に入れなきゃいけない作品だったから。無視できない事実としてそこにあったって感じかな。

- 作品の中で「本来『KIDS』は教訓的な作品であるはずなのに、雰囲気に惹かれる人が多かった」という指摘がありました。今回の作品を作るにあたって、観客にメッセージを誤解されないよう注意を払ってたりしました?

ジェレミー・エルキン - ちょっと質問の趣旨とズレちゃうかもしれないけど、編集するにあたっては、とにかくインタビューした人たち全員を感じ良く見せるって点では気を使ったかな。「悪く見えないように編集する」と言う前提で信頼を得て、とにかく言いたいことを言ってもらうってスタイルで撮影していったしね。

- 本当に多くの人が証言しているにもかかわらず、共感できるコメントばかりだったのが印象に残っています。一人一人が個性的ではあるんだけど、どこか物事の考え方が似ている様にも感じられました。

ジェレミー・エルキン - 基本的には同じような考え方をしてるんだと思うよ。今回出演してくれた皆って、近いところにいる人たちどころか「友達の友達」くらいだからね。たとえばSmif-N-WessunのTek(※21)はヴィニー・ポンテ(※22)、ヴィニー・ポンテはWu-Tang ClanのRaekwon(※23)の友達だったり。Jay-ZとかBlack Sheep(※24)でさえ「友達の友達」くらいの距離にいる人たちなんだよ。

- どこかで繋がっている、と。

ジェレミー・エルキン - だから友達の家に来た時に映像を見せてあげたり、インタビューしたりって感じ。いま話してる部屋でA$AP Fergのインタビューもしたし。僕はダウンタウンに住んでるんだけど、レオ・フィッツパトリック(※25)、クンレ(※26)、タイショーン(※27)、ウィリアム・ストロベック(※28)、ピーター・ビシ、ジェフ・パン、Supremeで働いてる連中なんかも、まあ「ご近所さん」なんだよ。そういう人たちとリヴィング・ルームに集まって「さあJay-Zについて語ろうか!」みたいなノリ。堅苦しい感じでインタビューしたことなんて一回もなくて、相手もカジュアルな感じで思ってることを喋ってるだけ。だから仲間内で撮ったって感覚なんだよね。そう言った意味では、インタビュー前から「こういう映画になるだろうな」って道筋が多少は見えてたところもあるかも。

※14.エリック・コストン/Eric Koston:タイ生まれカリフォルニア育ちの天才スケーター。スケートボード・カンパニーH-Streetを経て、92年に101に参加。スケートビデオ『Falling Down』収録のパートで全世界に衝撃を与える。93年からはマイク・キャロルとリック・ハワードが設立したスケートボード・カンパニーGirlに加入。2009年からはNike SBからスポンサードを受けている。スケートボードウェアブランドFourstarとスケートボードWebサイト/スケートパークBerricsのオーナーでもある。

※15.101(One-O-One):World Industriesの一部門。1980年代から90年代に活躍したカリフォルニア州サンタモニカ出身のレジェンドスケーターであるナタス・カウパス(NATAS KAUPAS)が率いていた。

※16.ジーノ・イアヌッチ/Gino Iannucci:NY・ロングアイランド出身のスケーター。Chocolateを経て、現在はFucking Awesome所属。自身のブランドPOETSを主宰している。Nike SBチームのメンバーとしての顔も。

※17.マイク・キャロル:90年代を代表するカリフォルニア出身のスケートボーダー。ハードコアパンクバンドMDCのギタリストだったロン・ポスナーがサンフランシスコで始めたスケートブランド/ショップConcrete Jungleのサポートを受けていたが、88年に同店がクローズすると同じくサンフランシスコのFTCチームの創設メンバーに。H-STREETを経てWorld Industries関連のスケートカンパニーPlan-Bチームに参加。その後、93年にリック・ハワードとGirlを設立し、99年には同じくリック・ハワードとスケートボード用シューズブランドLAKAIを立ち上げている。

※18.スケートのパートと同じ人が撮ってる:『Zoo York Mixtape』の撮影は「Ocular」ことイーライ、そしてR.B.ウマリの2人が担当している。

※19.ハーモニー・コリン/Harmony Korine:1973年生まれの映画監督、俳優、スケーター。ワシントン・スクエア・パークで友達とスケートをしている時に、写真家のラリー・クラークと出会い、『キッズ』の脚本を依頼される。

※20.ラリー・クラーク/Larry Clark:1943年生まれの映画監督、写真家、作家。オクラホマ州タルサで生まれ、1959年ごろから友人とスピードをキメるように。ドラッグとセックスにまみれた郊外の若者たちの日常を写真集『タルサ』 (1971年)にまとめている。映画『キッズ』(1995年) の監督。

※21.Tek/テック:ブルックリンをRepするSmif-N-Wessunのラッパー。言うまでもなくBlack Moon、Heltah Skeltah、Originoo Gunn Clappazを擁するヒップホップクルーBoot Camp Clikのメンバーでもある。

※22.ヴィニー・ポンテ/Vinny Ponte:NY出身のスケーター。DJ Riddler名義でDJとしても活躍しており、2006年にはRaekwonのミックステープ『The Vatican Mixtape Vol. 1』を手がけている。実家はロウワー・マンハッタンで手広く不動産ビジネスを手がける大富豪。本作の中でも衝撃的な金持ちエピソードが語られている。

※23.Raekwon/レイクォン:Wu-Tang Clanのラッパー。ヒップホップファッションのトレンドセッターとしても知られている。

※24.Black Sheep/ブラックシープ:Jungle Brothers、ATCQ、De La Soulを擁するヒップホップクルーNative Tonguesのグループ。メンバーであるラッパーのDresはMARSでDJとして活動していた。ちなみにNative TonguesクルーはMARSと相思相愛の関係にあり、ライブを行うだけでなく常連客でもあった。

※25.レオ・フィッツパトリック/Leo Fitzpatrick:俳優、スケートボーダー。14歳の時に始めたスケートボードを通じて、後に映画監督として活動するラリー・クラークと知り合い、クラークのデビュー作『キッズ』で主人公の一人テリーを演じる。あまりイメージの良い役ではなかったため、その後、イメージ払拭に苦労したらしい。

※26.クンレ/Kunle:a.k.a EARSNOT。REHAB、SACE、FANTAらを擁する90年代のNYを代表するグラフィティクルー"IRAK"のボス。早くからゲイであることをカミングアウトして、同性愛嫌悪が蔓延するストリートに一石を投じた。ライターのJESTが1999 年に設立したショップ/ブランドALIFEのスタッフ/デザイン・ディレクターだった。

※27.タイショーン/Tyshawn:Tayshawn Jones。1998年生まれ。2022年現在、世界最高峰クラスのスケートボーダー。NY出身のスケーターとして初めて、2018 年にスケートボード雑誌『スラッシャー・マガジン』のスケートボーダー・オブ・ジ・イヤーに選ばれた。映画『Mid 90s』への出演で知られるナケル・スミスとハードウェア/アパレルブランドHardiesを共同設立。

※28.ウィリアム・ストロベック/William Strobeck:NYを拠点とする映像作家、写真家。『Cherry』(2014)を皮切りに、Supreme関連のスケートビデオを手数手がけている。https://www.youtube.com/user/williamstrobeck

3.「あくまで事実を事実として伝えたかった」(ジェレミー・エルキン)

『All the Streets Are Silent』とヒップホップ映画の金字塔『Wild Style』には、いくつかの共通点がある。

ひとつ目は社会が生み出した断絶を、カルチャーへの愛が生み出す力で超える若者たちを取り上げていることだ。『Wild Style』が「ブロンクスやアッパー・マンハッタンのアフリカ系とラテン系住民/ロウワー・マンハッタンの白人」「ヒップホップシーン/アートシーン」の交流を描いたのに対して、『All the Streets Are Silent』は「ヒップホップ/スケートボード」「アフリカ系/白人」そして「富裕層/そうでない層」の交流を記録している。

ふたつ目は隔てられた世界を自在に行き来するキーパーソンの存在だ。ヒップホップの世界拡散の仕掛け人であるFab 5 Freddyがいなければ『Wild Style』は完成することはなかっただろうし、イーライ・ゲスナー周辺の存在なくして『All the Streets Are Silent』が制作されることもなかっただろう。

最後に両作はストリートの視点からNYを記録することを通じて、アメリカが抱える差別問題や分断、そして「成長」の副作用の実態を炙り出しているという点でも似通っている。監督は、どのような思いを抱え、何を伝えようとして、この作品を制作したのだろうか。そんな質問を投げかけると、ちょっと意外な答えが返ってきた。

- 少し前までアフリカ系アメリカ人のコミュニティ内では、しばしば「スケートは白人のものだ」と言われてましたけど、あれって何故なのでしょう?昔からアフリカ系のスケートボーダーはいましたよね。プロで言えば、70年代にはマーティー・グライムス(※29)、80年代にはレイ・バービー(※30)、90年代にはハロルド・ハンターやカリーム・キャンベル(※31)とか、少し後にはスティーヴィー・ウィリアムス(※32)なども。

ジェレミー・エルキン - 映画の中で「スケートボードは白人のものであって黒人のものではない」って言ってる人もいるけど、あくまで「スケートシーン外部の人間からそう見える」って意味なんだよ。実際、僕の映画でそう証言した出演者も、実は90年代のスケートボーダーに大勢の黒人がいることは知ってたと思う。けど94年とかにイーストNY(=ブルックリンにあるアフリカ系やラテン系の住民が多く暮らすエリア)の人たちに「スケートについてどう思う?」って聞いたら「白人のお遊びだろ」って答えたとも思う。たしかにスケートは西海岸から来たものだし、実際カリフォルニアとかでスケートしてる人は金髪のサラサラヘアーでサーファーの白人が多い。でも実際NYには黒人のスケーターがたくさんいたんだ。だからステレオタイプってことになるよね。

- イーライと周りの人たちは、スケートとヒップホップ、つまり白人とアフリカ系アメリカ人のカルチャーを繋ぐことに成功したわけだけど、何が成功の要因になったと思います?

ジェレミー・エルキン - そこらへんは映画の中でも言ってることになっちゃうんだけど、まずはイーライがMARSのプロモーターとして雇われたことだよね。映画を見てると結構長い間働いてたように見えるかもしれないけど、実は数週間とかの話なんだよ。当時のイーライはMARSでヒップホップを流したかったんだけど、クラブのオーナーは「危険なトラブルが起きそうだから」って嫌がったんだ。当時イーライとかデイブ・オーティス(※33)とかビーズリー(※34)がプロモーターをやってたんだけど、ある時にビーズリーがマイクを握ってビートに乗ってラップしたんだよ。そうしたら客の中が立ち上がって「俺にもやらせろ」って言ったんだよ。それがCold Crush BrothersのKay Gee(※35)でさ。めちゃくちゃ盛り上がったんだって。次の水曜だったか木曜日に「あそこのクラブではラップして良いらしい」って噂を聞きつけたラッパーが押し寄せてきて、イーライは一気に有名人になったんだよ。「あいつと仲良くなればMARSでラップ出来る」って感じだね。そこからイーライがMARSの窓口みたいな存在になったんだよ。で、ストレッチ・アームストロング(※36)とかボビート・ガルシア(※37)なんかともMARS経由で知り合って。結果スケートとヒップホップをミックスしていくことに繋がっていったんだと思う。

- 先ほど「こういう映画になるだろうという道筋は多少見えてたところもある」とおっしゃいました。この映画は90年代のNYスケートシーンへの熱烈なラブコールであると同時に、人種、文化、経済格差などから生まれる断絶とミックスを描いてますよね。

ジェレミー・エルキン - 実際、そういう主張があるように見えるかもしれないよね。でも最初から主張する事を意図して作った作品ではないんだ。とにかくアーカイブフッテージがメイン。そこにインタビューを加えていっただけ。あくまで事実を事実としてオーガニックな形で伝えたかったってだけなんだ。自分でテーマを決め込んで、アーカイブからそのテーマに沿ったものを選んだり、テーマと違うから使うのをやめようなんてことは一切してない。元からある映像に導かれて、出来上がった感じだね。自分に都合よく映像を使ったりしたら嘘をついてることになるし、ドキュメンタリーとしてつまらないものになるだろ?。提供してくれたイーライとかユウキさんにも失礼だしさ。そういうことだけはしたくなかったんだ。

- 誠実にドキュメンタリーを作って行った結果として出来上がった作品だ、と。

ジェレミー・エルキン - これはドキュメンタリーを撮影する監督全てに言えることだと思うけど、作品を作った動機は「大好きだから」だったり、何かしらのパッションを感じるからだよね。僕は87年生まれなんだけど、今50代に差し掛かった兄の世代とか、一緒に暮らしていた人たちがハマっていたことに子どもながらに興味を持ったりして接してきた。結局のところ、上の世代が夢中になってきたことに興味を持って、そのまま大人になっちゃっただけなんだよね(笑)

※29.マーティー・グライムス/Marty Grimes:70年代の西海岸で活躍したアフリカ系スケーター。兄弟のクライドと共に、アフリカ系アメリカ人として初となるスケートボード・カンパニーとのプロ契約をEZ Ryderと結んだ。

※30.レイ・バービー/Ray Barbee:スケーターのステイシー・ペラルタがZ-Boys解散後に立ちあげた伝説のスケートチームBones Brigade(ボーンズ・ブリゲード)のアフリカ系スケーター。Powell Peraltaのビデオ『Public Domain』(1988)、『Ban This』(1989)、『Propaganda』(1990)に出演している。現在はカメラマンやミュージシャンとしても有名。ちなみに彼の1stアルバムでドラムを叩いているのは、The Linda Lindasのデラガーザ姉妹の父親であるカルロスさん。

※31.カリーム・キャンベル/Kareem Campbell:1973年生まれのアフリカ系スケーター。ニューヨーク州ハーレム出身で、幼い頃に家族と共にLAに転居する。World Industriesのビデオ『New World Order』『20 Shot Sequence』『Trilogy』に出演して存在感を発揮した。従兄弟が大手レーベルMCAに勤めていたことから、デビュー前のRZAとのコネクションがあり、早くから自身の映像にWu-Tang Clan関連の楽曲を採用したり、オマージュを捧げたTシャツやデッキもリリースしている。ナケル・スミスは甥。

※32.スティーヴィー・ウィリアムス/Stevie Williams:1979年フィラデルフィア生まれのアフリカ系スケーター。ジェフ・パンとの出会いをきっかけにElementのスケートビデオ『Fine Artists Vol. 1』に"Lil' Stevie"名義で出演。1999年にTransworldの『Reason』、Zoo Yorkの『Heads』などに出演してて一躍注目を集め、DC ShoesやChocolateからスポンサードされるように。スケートボード・カンパニーDGK(=Dirty Ghetto Kids)などを立ち上げるなど、実業家としても成功している。2011 年後半に『Transworld Skateboarding』誌の「史上最も影響力のある 30 人のスケートボーダー」リスト入りしている。

※33.デイブ・オーティス/Dave Ortiz:MARSのプロモーター。MARSクローズ後はZoo Yorkで働いていた。通称「クレイジー・デイヴ」。現在はリトル イタリーにある自転車/スケートショップ「Dave's Wear House」 のオーナー。

※34.ビーズリー/Damany Beasley:チェルシー・プロジェクトのスケーターでクラブキッズ。イーライの相棒であり、MARSのプロモーター、TRIPのオーガナイザーであると同時にラッパーでもあった。

※35.Kay Gee/ケイジー:Almighty Kay Gee。1978年にブロンクスで結成されたラップグループCOLD CRUSH BROTHERSのメンバー。

※36.ストレッチ・アームストロング/Stretch Armstrong/:MARSでのDJのかたわら、1990年からコロンビア大学のFM局WKCRで伝説のヒップホップラジオ番組『ストレッチ&ボビート・ショー』をスタート。Grand PubaのリリックからサンプリングしたDJネームは、伸び縮みするおもちゃの商品名でもあり、身長が高く、腕の良いDJであることを意味している。

※37.ボビート・ガルシア/Bobbito Garcia:DJ、音楽プロデューサー、カメラマン、バスケットボール選手/コーチ、スニーカー愛好家。ストレッチ・アームストロングとイーライの共通の友人でもあった。Def JamレーベルのA&Rを経て『ストレッチ&ボビート・ショー』のホストに。普通のラジオには出られないアンダーグラウンドなラッパーを数多くフックアップした。完全インディーのアナログ専門レーベルFondle 'Em Recordsを設立し、MF DOOM、MF Grimm、Godfather Don&Kool Keithなどの音源をリリース。スニーカーについての著書も。

4.「スケートもヒップホップも自由を求めるアート」(ジェレミー・エルキン)

70年代以降、最先端の街であり続けてきたNYには最先端の文化、快楽、ビジネス、テクノロジーが集まる。そして最先端の都市では誰も直面したことのない最先端の問題が発生する。街の地べたで生きる人々は日々最先端の社会問題と直面し、即応することを強いられてきた。そして残念ながら、その街が抱える問題は遅かれ早かれ全世界へと波及していく。

『All the Streets Are Silent』は、87〜97年の間にニューヨークのストリートが何を手に入れ、何を失ってきたかを記録した作品だが、まぶしい光を放つストリートの若者たちの背後、その後の人生にも注目してみて欲しい。そこには緊縮政策による都市のゴッサムシティ化、マジョリティとマイノリティの分断、大企業が主導する金儲け第一の都市開発、巨大化に伴ってバビロンシステムに搾取されるユースカルチャーなど、目を背けたくなるような、しかし日本社会でも目にすることが増えた問題が見え隠れしているはずだ。

これほどまでに示唆に富んだ作品を完成させたにもかかわらず、監督は「社会に物申したいというモチベーションで作品を作ったわけではない」と言い切る。しかし、そうは言いつつも監督は現代社会に対して、とりわけ現在のスケートシーンや「ストリートカルチャー」のあり様に対して、大いに思うところを抱えているようだ。

- 「いま90年代のストリートカルチャーを振り返ることには意義があるんだ!」的な動機があって制作したわけではなかったんですね。

ジェレミー・エルキン - 公開する時点で社会がどうなってるかなんて考えてないし、考えたとしても予想がつかなかったと思うよ。そもそもパンデミックが起こるなんて誰も予期出来なかったし。この映画って、どこかからお金を引っ張って来て「撮らせてもらった」作品ではないんだよ。全部自分のお金でやってる完全なるインディペンデント映画。だから何かに縛られて「こういう映画を撮らなきゃいけない」みたいな感覚が一切なかった。本当にただ自分が撮りたいものを撮っただけ。そういう中で作品を作って行って、撮影しながらストーリーを作り上げて行ったんだよ。

- とはいえ事実を事実のまま伝えたドキュメンタリーから浮かび上がってきた「ストーリー」は、まさに今こそ伝えるべき内容だったように思います。とりわけ作品の結末には考えさせられました。スケートボードを含むストリート発のカルチャーにとって、あるいはサブカルチャーのプレーヤーにとって、本当の「成功」ってどういうことなんだろう、と。

ジェレミー・エルキン - 多くの人はメインストリームになっていくことこそが「成功」だと思ってるよね。今はどこでもスケートパークがあって、合法的にスケート出来るようになってる。ヒップホップだってラジオでバンバン流れてるよね。それを「成功」っていうなら...それはそうなのかもしれない。

でもね、僕個人はスケートパークなんて単なる「檻」だと思ってるよ。スケートボードってのはフェンスに囲われてやるもんじゃない。ヒップホップもそうだけど、やっぱり自由を求めるアートの一種なんだよね。そういうものが「檻」の中に入れられてるのは、本当におかしなことだと思ってる。

- メインストリーム化によって、得るものと失うものがある。

ジェレミー・エルキン - 親の車でスケートパークまで送ってもらって、車から降りて「じゃ、スケートして来るね〜」とか言っちゃってるキッズを見てさ。もう全然理解できないんだよ。そんなのスケートじゃなくて、単なるスポーツだろ?あとさ、音楽も知らないし、スタイルもないし、何がクールなのかも全然わかってないような連中が「スケートボードを持ってりゃ自動的にクールだろ」って顔をしてるよね。そういう奴らを見るたびに「そんなのはカルチャーでもなんでもないだろ!」って思っちゃうんだ。正直なところ、そういう状況を見ているうちに、僕自身もスケートをする機会が減って来てしまっているんだ...。

- 今回の作品は音楽をヒップホップアーティストのLarge Professor(※38)が担当しています。エンディング曲を彼の"Large Pro:Verbs"に指定したのは監督だと聞きましたが、その理由を教えてください。個人的にはリリックの内容が映画の結末と関係してるのかなと思ったんですけど。

ジェレミー・エルキン - (ちょっと明るい表情になって)そりゃもちろん個人的に大好きな曲だからだよ!あと権利のクリアランスにそんなにお金がかからなかったのも良かったかな(笑)。でも一番の理由はLarge Professorの一番かっこいい曲だからだね。この曲を聴いたことがある人なら気づくと思うんだけど、実はオリジナルとは少し違うバージョンになってるんだ。今回の映画のために、わざわざ録り直してくれたんだ。リリックも少し変更してる部分があって、その部分に関しては、わざわざ映画に合わせて新たに書いてくれてる。頭の部分のシャウトアウトは、まあ「追悼」みたいな感じだよね。是非、劇場で確かめてみて!

- 今日はありがとうございました。『Zoo York Mixtape』はスケートボーダー以外にも愛されてる不朽の名作ですが、この作品も色んな人が見ることになりそうですね。

ジェレミー・エルキン - NYの人たちは日本のカルチャーが大好きだから、日本の人にもこの映画を気に入ってもらえたら嬉しいよ。もちろん、あらゆる人たちに見てもらって、喜んでもらえたら良いけど、その中でもスケートボードやヒップホップが好きで、今後その道で頑張っていきたいと思ってる連中に見てもらえたらベスト。10月にはプレミアで東京に行く予定だよ。その時に是非会おう!

※38.Large Professor/ラージ・プロフェッサー:1972年クイーンズ生まれのラッパー〜プロデューサー。『All Street are Silent』の音楽を担当している。1989年にラッパーとしてMain Sourceに加入。同グループの楽曲"Live at the Barbeque"にNasをフィーチャーしてフックアップした後、彼のデビューアルバム『Illmatic』において"Halftime"、"One Time 4 Your Mind"、"It Ain’t Hard to Tell"の3曲をプロデュースしたことでも知られる。1996年に本作のED曲"Large Pro:Verbs"を収録した初のソロアルバム『The LP』を制作するも諸事情からお蔵入り。2002年にプロモ盤CDとしてリリースされているものの、制作から13年を経た2009年にようやく正式リリースされた。

Info

『All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合』(原題:All the Streets Are Silent: The Convergence of Hip Hop and Skateboarding (1987-1997))

監督/ジェレミー・エルキン

ナレーション/イーライ・ゲスナー

音楽/ラージ・プロフェッサー

製作総指揮/デヴィッド・コー

製作/デイナ・ブラウン、ジェレミー・エルキン

2021年/アメリカ/89分/日本語字幕:安本熙生

日本公開/2022年10月21日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

配給/REGENTS

公式サイト

©2021 Elkin Editions, LTD. All Rights Reserved.

参考文献

・『ヒップホップ・ジェネレーション』(2007)

ジェフ・チャン/著 押野素子/訳

(リットーミュージック)

・『03』1989年12月号

「ニューヨークに未来はあるか」

(新潮社)

・『Dysfunctional』(1999)

Aaron Rose

(Booth-Clibborn Editions)

・『Dogtown: The Legend of the Z-Boys』(2002)

C. R. Stecyk III/Glen E. Friedman

(Burning Flags Pr)

・『 FUCK YOU HEROES』(1994)

Glen E. Friedman

(Burning Flags Pr)

・『DONDI WHITE』(2001)

Andrew”ZEPHYR”Witten/Michael White

(Regan Books)

・『BORN IN THE BRONX A Visual Record of the Early Days of Hip Hop』(2007)

Joe Conzo

(1Xrun)

・『The Faith of Graffiti』(1974)

Norman Mailer

(It Books)

・『SUBWAY ART』(1984)

Martha Cooper & Henry Shalfant

(Thames and Hudson)

・『The Rickford Files Classic New York PhotoGraphs』(1999)

Ricky Powell

(St.Matin’s Griffin)

Movie

・『DOGTOWN & Z-BOYS』(2002)

Stacy Peralta

(パイオニアLDC)

・『The Run Up 』(2006)

Shaun Roberts, Shaun, Joey Garfield

(Upper Playground Pub)

・『Death Bawl To Downtown』(2009)

Rick CharnoskiCoan Nichols

(ビジュアライズイメージ株式会社)