【メールインタビュー】Dos Monos 『Larderello』 | カッコよさの定義を揺さぶりたい

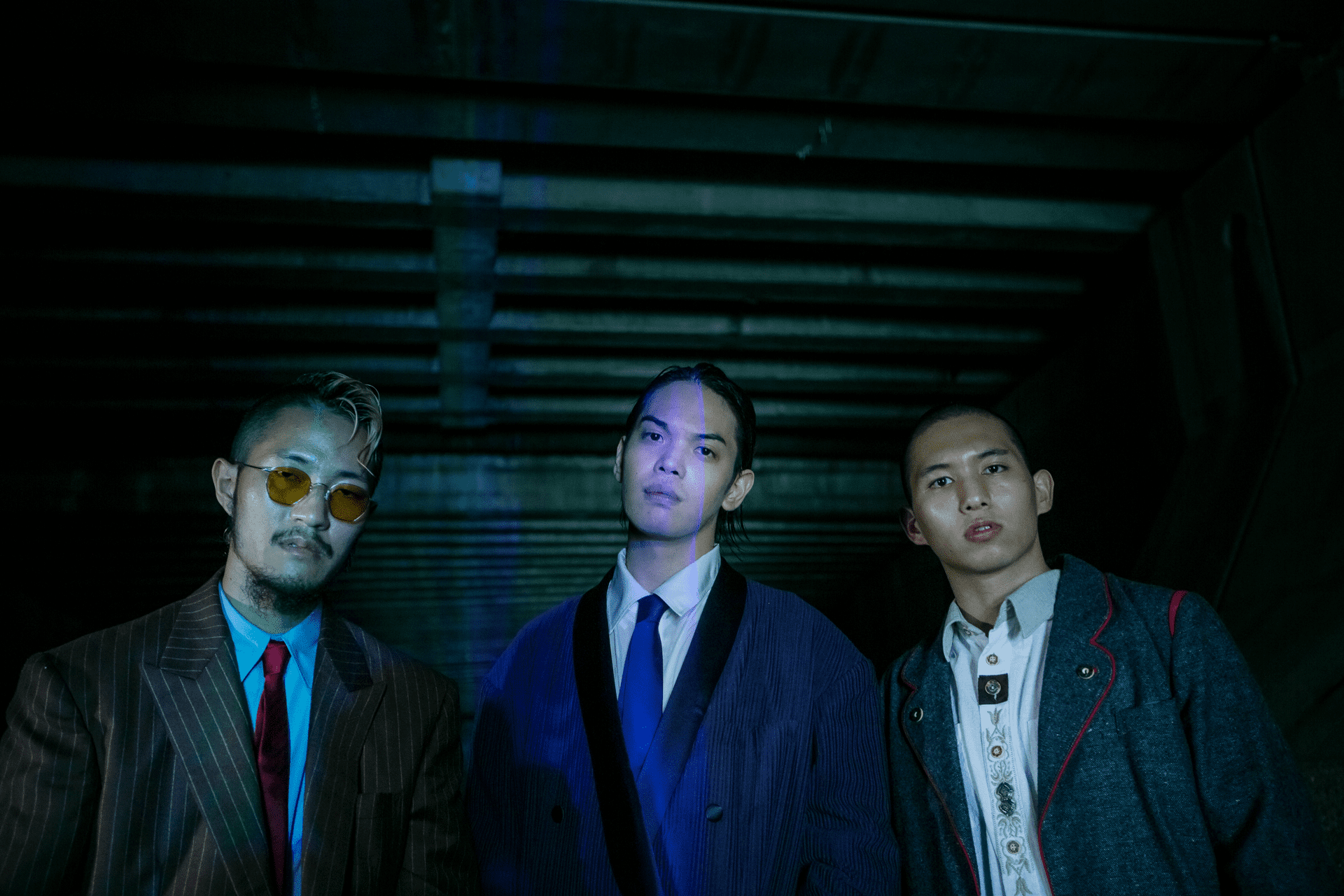

荘子it、TaiTan、没からなるヒップホップユニットDos Monosが、ニューアルバム『Larderello』をリリースした。これまでも既存のシーンのルールに囚われることなく、神出鬼没の活動を続けてきたDos Monosらしく、今作のリリース方法もユニークだった。気鋭のTVディレクター上出遼平と共に手がけたテレビ東京の早朝停波枠番組『蓋』で、毎回新曲が放送されていき、さらに放送に使用されなかった楽曲も含めて、番組内容に強く影響された内容となっており、番組のサウンドトラックとしても聴くことができるというもの。

しかしDos Monosの真骨頂はそういったユニークなプロモーションスタイルなどではなく、ジャンル全体の定義を揺さぶるようなそのサウンドとパフォーマンスであることは間違い無いだろう。今回FNMNLでは小林雅明によるメンバーへのメールインタビューをお届けする。

質問作成 : 小林雅明

- すでにパンデミックのまま、一年半以上が経過しましたが、そういった状況下での、創作活動には慣れましたか、というか、自分たちなりの創作体制は確立されましたか?

荘子it - 最も核になる創作体制の面では、まず自分が一人でビートを作って、みんなで家に集まってそれを聴いて、それぞれがラップを書く、というプロセス自体は特に変わらずでした。ライブ出演などの面では昨年(2020年)アメリカツアーが中止になって以来、かなり制限してきましたが、ライブができない時期も映画館でのアルバムリスニングパーティー(『Theater D vol.2』)を開催したり、つい先日には、恵比寿LIQUIDROOMでの主催ライブ(『Theater D vol.3』)も無事開催できました。有難いことに来場するお客さん達もすごく協力的で、この状況なりの楽しみ方を心得ていて、少しずつですがいい状態で活動できるようになってきました。海外にも近々ライブしに行きたいと思っています。

- 今回のアルバムでは、そういったパンデミック下の諸相や思いが、例えば、"21世紀ノスタルジア"や"medieval"での、Taitanさんのヴァースで多面的に映し出されています。今回のアルバムはいつ頃、どんなきっかけで動き出したものなのですか?

TaiTan - 昨年末、『DosSiki』収録の楽曲のMVをつくるつもりで色々画策していたのですが、その過程で、“楽曲を作ったらMVを作る”というルーティンや、“MVの予算は大体100万円”という相場感など、音楽制作環境におけるうっすらとした慣習への疑問が強まっていました。MVが100万回再生されたところでバズったともいわれない世界線に突入している中で、Dos Monosみたいなインディペンデント色の強いアーティストが、ただ無思考に産業のルールに追従していても発展性がないし、何より自分たちにとって面白くないな、と。そこで考えたのが、テレビ局のドラマ制作予算で、アルバムと映像作品を同時並行で一緒につくっていくのはどうだろうかというものでした。そうすれば、予算規模も表現幅も展開性においても、今までと根本から違う作品づくりができるのではと思い至りました。そんな草案を元に、以前から交流のあったテレビ東京の上出遼平さんに声をかけて、一緒にプロジェクトを進めていくことになりました。それが最終的に、今年の9月にかけてテレビ東京の早朝停波帯で流れた『蓋』という作品になり、音楽作品としてはDosMonosの『Larderello』という形に結実しました。なので、本作は、Dos Monosの過去作とは、制作のきっかけも進め方もかなり性質の異なるものではあります。

ご質問の中にある、パンデミックの影響などは、作品の具体的な中身には無論大きく反映されてますが、上述したようにそうした社会情勢への明確なリアクションとして作り始めたものではなかったです。

- アルバム1曲目のタイトル”暗渠”を目にして、さてはアンダーグラウンドだな、とまず最初に思いつつも、Dos Monosならそれだけではないだろう、と瞬時に感じとるリスナーが多いと思います。暗渠は、蓋と結びつきやすいものなので、流れなど動きがあるにもかかわらず、蓋されているので、外からは見えない、よくわからない状態であるものです。人間にも暗渠はあると思います。面白いことに、この曲のフック「マンホールからアンダーグラウンド深く潜る暗渠へ」に続く2曲目になると、1曲目で聞きにくかったラップがはっきり聞こえるようになります。そして、このフックはアルバムのラスト曲でも出てきます。暗渠に潜ると、ものがはっきりするというアイデアを含め、暗渠とはどこから出てきた言葉なのでしょうか?

荘子it - “暗渠”は先ず、前述の映像作品『蓋』の舞台設定として決まりました。1stアルバム『Dos City』からの一貫したコンセプトが「もう一つの街」(元ネタはチェコの作家ミハル・アイヴァスの小説)や、「東京の街と似て非なる、すぐ近くにあるけど絶対に交わらないような“身近な外部”」というものだったので、渋谷の街の地下を走る暗渠というモチーフには共鳴するところがありました。かつ、これまでのシュルレアリスティックな表現に、ドキュメンタリー的なタッチや現実との接点が付与されたことは大きかったと思います。

- そして、暗渠といえば、暗闇、そうなると、Sun Raを研究された没さんの出番だとおもうのですが、そういった意味では、今回かなりワクワクして制作に臨まれたのでは?

没 - 白状すると、今回は暗闇からSun Raを連想するということはありませんでした。自分がサン・ラーを好きなのはブラックネスを押し出すのではなくて、ブラックネスの価値の転換を図った上でその一個上のレイヤーにいるからなんです。白黒とかではなく、別の天の種族として人類を俯瞰して批判する視点に賢さと愛を感じていて。だから自分の中ではそこまで「暗黒」っていうイメージとは結びつかない。でも常に影響は受けていて、今回だったら“medieval”の後半で「know that yet?」って言ってるのは映画『スペース・イズ・ザ・プレース』の冒頭でジューン・タイソンが「It’s after the end of the world, don’t you know that yet?」って繰り返してるところからの引用です。「もう世界が終わってるって、まだわからないの?」っていう。“地下熱”とかもそういうフィロソフィーから書いてますね。自分の中ではドイツのクリストフ・シュリンゲンズィーフも人類への視点がかなりSun Raに近い存在で、“地下熱”と“21世紀ノスタルジア”に2人とも揃って出てきてます。

- アルバムの1曲目が「アンダーグラウンドからアバヴザグラウンドに来たぜ」ではなく、アンダーグラウンドに潜る、アンダーグラウンドに顔を出すことで動き出すというのも、皮肉めいていて、世界をひっくり返して見せている感じがして面白いと思います。なにを基準に世界を見るかにもよりますが。もちろん、2021年は、ヒップホップの世界でみたら、アンダーグラウンドの意味するものや実態が2001年のそれとは、違っていますし、音楽業界の構造自体が大きく変わってしまいましたが、今回メジャーで出すにあたって何か具体的に、これだけはやりたくない、あるいは、打ち出したいことなど、考えたことはありますか? 例えば、"medieval"のMVとか、かなりカッコいい仕上がりになっていますよね。

荘子it - どちらかを代表するわけではなく、オーバー/アンダーグラウンドの双方向的な「交通」を意識しています。カッコいいことをやりたいわけではなく、カッコよさの定義を揺さぶりたいですね。とはいえ自分たちのベースにあるのは、あまりメジャーではない音楽だったりもするので、そこで「アンダーグラウンド」という紋切り型を使わず、いかにパラフレーズして熱狂=「地下熱」を伝えるか、ということを意識しました。

- “Y”という曲名からは、「Y世代」、「¥(円)」、「why」などをパっと思い浮かべましたが、聞いてみたところ、The Pop Groupのアルバム『Y』にまつわるラインが含まれています。あの作品には、先行していた既存のパンクの流れを受けたうえで「いったいぜんたいどうしてこんな音楽ができてしまったんだよ」という自問と自慢とリスナーや同業者に向けた疑問(なぞかけ)がないまぜになっていたと思いますが、Dos Monosの今回のアルバムについて、先行するラップミュージックやヒップホップの流れを踏まえて、「いったいぜんたいどうしてこんな音楽(特にサウンド面)ができてしまったのですか?」と訊かれたら、なんと答えますか? サウンド面での前作との違いなども含まれると思いますが......。

荘子it - ヒップホップ(やパンク)のジャンルの隠喩的(本質抽出的)な表現としてではなく、徹底して換喩的(隣接性重視)なやり方で曲作りを推し進めると、いつの間に出来上がってしまうものが、元のジャンルを逸脱したサウンドになるのだと思います。でもヒップホップやパンクにおいてはむしろそれも本質的な在り方の一つだと思っています。

- ”地下熱”では、TaiTanさんの演劇熱が吐露されていますが、その熱の今の居場所は? 曲を聴いている限りでは、3人のなかでは、没さんのラップ表現全体にとても強い身体性が感じられ、それに対して、TaiTanさんは表現全体ではなく、自身で選んだ言葉のほうに身体性を感じられるように思えます。そういった意味で“(skit)”が入っているのは、面白いです。TaiTanさんの演劇熱は、Dos Monosとしての活動に持ち込まれていますか、それとも、そういうことではなく、Dos Monosではあくまでもラッパーとしての自分から自然に出てくるものを楽しんで演っているのですか?

TaiTan - 僕の興味は、常に「言葉と身体」というキーワードに集約されます。その意味で、演劇もラップも、僕の中では非常に近い場所で接続しているものとして捉えています。そのため、現時点で表現としての演劇にはそこまで強い関心はないのですが、僕がラップをやりたいと思っている動機の熱源自体は同じような気がします。舞台上に立つ人間が発する言葉と身体性が分離することなく、観客席に乱暴に放り込まれるのがとにかく気持ちいいんですよね。とりわけ、“地下熱”のリリックに登場させてもらった具体的な劇団は、大人計画にしろ、ナイロン100℃にしろ、ハイブリットハイジ座にしろ、舞台と客席の見えない壁を突き破る腕力が凄くて好きでした。さらに、今回のアルバムの自分のリリックの中には、演劇というより演芸、要は「お笑い」文化からの引用も含まれているのですが、それも「言葉と身体」芸術としての「お笑い」へのリスペクトと愛を込めたつもりです。いつか、演劇とラップとお笑いが渾然一体となったような舞台表現に挑戦したいですね。

- 演劇といえば、Theater Dのプロジェクトも進行中ですが、これは『Dos Siki』とはつながっているようですが、アルバム作品とははまた別個のもので、その時々の感覚のおもむくまま、新たな試みにトライし、ただし、一回しか公演されない演劇のように、記録されずに消えてゆくことを前提に、その瞬間にすべてをかけているように思えますが、自分たちのなかでどう位置付けているのですか?

荘子it - ヒップホップの曲はあらゆる意味で「録音」を前提としたものです。それをテコにしつつ、記録に残らない「一回性」の表現をしたいと思っています。現在の感覚で作ったヒップホップを「媒介」に、サンプリングソースになるようなジャズのセッションが生み出される刹那的な創造の場に漸近していくイメージです。「記録」できない「記憶」こそが、次の世代の記録=創作に向かう欲求を刺激すると思います。記憶→記録→記憶...の連鎖が質的に新しい物を生んでいくと思っています。形骸化したシアトリカルな演出を見せたいのではなく、虚構を通して人を現実に掻き立てる演劇的なものを目指しています。

- 敢えて事前に調べずに、質問したいのですが、アルバムタイトルの「Larderello」とはなんなのですか?

没 - ラルデレロ(Larderello)は、地熱発電を世界で初めて実用化した場所で、イタリアにある町の名前です。まず地下から湧き上がるエネルギー、がテーマだったところから「地熱」がキーワードとして思い浮かんで。あと“medieval”って曲もあるし(語感も含めて)「地中海」っていいよな、みたいなことを荘子itが言っていて。そういう流れで調べていたら、ラルデレロというところが地熱発電のメッカでしかも地中海にあるらしいぞ、というのを発見したんです。

- タイトルの話が出てきたところで、アルバムのアートワークですが、パッと見、アングルやゴヤやダリやゴーギャンの作品からのポーズなどの引用が見られますが、これは、作品を全部聴いてもらってから、自由に描いてもらったものなのですか?

荘子it - 作品を聴いてもらいながら、お互いにアイディアを出し合いました。構図や、設定、配置する人物や動物や物については打ち合わせて細かく決めましたが、細部における引用などは画家に委ねている部分もあります。

- アートワーク中の、Dos Monos的なキャラ、あれはどうやって生まれたものなのですか? 普段はどこに棲息しているのですか?

荘子it - あれは普段南米に棲息している「ヒゲサキ」が原型です。

- 前から気になっていたのは、Dos Monosの曲って、Geniusで、リスナーが注釈/解釈合戦したら盛り上がるのに、と単純に思っているのですが、そういうのとも違う。なぜそうならないのでしょうか? と御本人たちにうかがいたい。注釈/解釈は、リリックを書いた本人しか「正解」を知らないから、とか、自分の解釈は自分の中にとどめておきたい、とリスナーは考えているのでしょうか?

没 - そもそも日本で日本のラップに対してGeniusを使ってるユーザーがほとんどいないと思いますが、Dos Monosの歌詞を考察してくれるような人って今のところラップの熱心なリスナーではないような感じがします。ましてやGeniusの存在も知らない人が多いんじゃないかなと。

「正解」の話で言うと、確かにDos Monosは固有名詞が多かったりするので、意味が限定されて見えることはあるかもしれないです。その行間を解釈するのが本当は一番面白いけど、日本にはそういう余地がないラップも多いからGenius的なものはあまり文化として根付かないのかもしれません。

- このアルバムは、前作のようなかたちで国外でリリースされるのですか?

没 - はい、LAのDeathbomb Arcからレコードが出ます。来年早くには発送される予定です。

- 自分は、“21世紀ノスタルジア”を21世紀に聞いたように、映画『20世紀ノスタルジア』を、自分は20世紀に観ただけなのですが、もしかしたら、21世紀にはいってからあの作品を観たかもしれない皆さんはあの映画をどう見ましたか?

荘子it - 例えばあの作品の中に登場するゴダール『勝手にしやがれ』の扱われ方はすごく身近に感じる(作品内でも今と同様にノスタルジーの対象だから)のに、デビュー当時の広末涼子の姿はとてもノスタルジックに感じて面白かったです(広末よりゴダールの方がはるかに古いのに!)。「映画を撮っている」っていう感じのバイブス/温度感含めて記録されているので、原理的に古びる感じがしませんし、作品自体がその観方を提示するような作品です。直接はなんの関係もないんですが、90年代の『地熱』というミックステープシリーズがあるんですが、それも全く古くないというか、今僕らがやってることとの共鳴をむしろ強く感じますね。

Info

「Larderello」 9月14日(火)より各種配信サイトにてデジタルリリース中