【対談】Latin Quarter × 大原大次郎 『少年くそマガジン』号外|Latin Quarter、13年ぶりの新作カセットテープをリリース

コロナの影響と東京オリンピックの開催可否で右往左往する2021年。

混沌、という言い方はあまりにもベターではあるけど、そうとしか言えないような現状の今春、あるDJが2本のカセットテープを発表した。DJの名前はLatin Quarter。横浜を中心とした異能集団、Pan Pacific Playaの主謀メンバーであり、プロデューサーであり、DJだ。

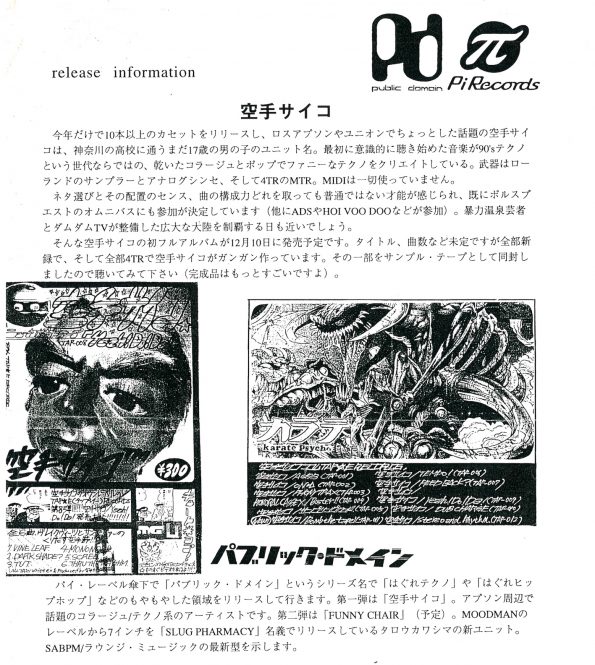

彼の13年ぶりとなるリリースは、ダンスミュージックに焦点を合わせた全6曲構成の『pattern01』、2015年に制作された未発表楽曲4曲をまとめた『Mock』。どちらもDJサモハンキンポー主宰でKEITA SANOらの作品を発表するMAD LOVE Recordsからカセットテープでのリリースとなる。

本稿では、星野源などのジャケットデザインで知られ、今回のリリースにも美麗なアートワークを提供したデザイナーの大原大次郎を対談相手に、作品の魅力などについてざっくばらんな放談をお願いした。なんとふたりは中学時代からの旧友。おなじく中学からの同窓生が営む横浜は関内にある角清にて当対談は行われた。まず話題はふたりの中学時代の話から。大原氏が所蔵していた貴重な当時の資料と併せてお送りしよう。

取材・文:高橋圭太

写真:松下絵真

取材協力:DJサモハンキンポー(思い出野郎Aチーム、MAD LOVE Records、焚書舎)、角清

- まずはおふたりの関係性から伺いたくって。そもそもおふたりは中学校からの付き合いということで。

Latin Quarter - 最初はクラスがいっしょだったんだよね。たしか出席番号が近かったような気がする。音楽がきっかけ、みたいなことでもなくて、おなじクラスで自然に仲よくなったと思うんだけど。オレは会ったときは音楽とかそこまで好きじゃなかったもん。たぶん大原が最初に電気グルーヴの『オールナイトニッポン』を教えてくれたんじゃなかったっけ?

大原大次郎 - そうかもね。最初は電気グルーヴやスチャダラパーが好きだったからすすめたりしてて。でも菊池(Latin Quarter)の家にはいっぱいレコードがあったんですよ。

Latin Quarter - 親父の持ってた山下達郎のレコードとかね。あとはワールドミュージックとか。いま考えると、あの時代の広告代理店的な趣味で、あんまりいい感じのコレクションじゃなかった気もするけど。

大原大次郎 - 当時、自分はそこまで広い音楽の聴き方はできてなかったかもしれないな。どっちかっていうと、おもしろいかどうかみたいな感じで聴いてて。

Latin Quarter - でも大原は会ったときからいっぱい絵を描いてて。昔から音楽好きで、マイケル・ジャクソンの絵とかも描いてたよね。で、それがまたすげえ上手いんだ。

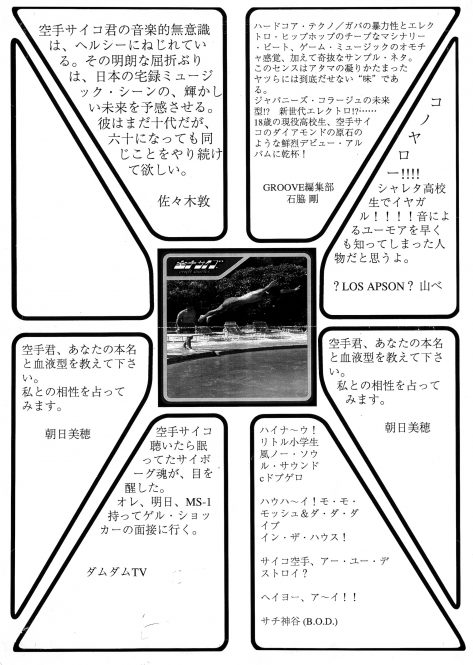

大原大次郎 - そういえば今日『少年くそマガジン』持ってきたよ。『少年くそマガジン』っていうのは、中学から書きはじめた、いまでいうZINEみたいなもんで。最初はぼくと菊池がレビュワーで、買ったレコードの感想を仲間内に回す手紙みたいな感じで書いてて。第1号が中3で、それが結局、高校3年生まで続いてくっていう。通ってた学校が中高一貫だったからそのまま続けられたんだよね。

Latin Quarter - 買ったレコードつっても、初期は全部電気グルーヴのラジオですすめられてたやつだけどね。

- ハハハハハ。でも、これ全部残ってるのはすごいですね。ある意味で歴史的資料というか。

大原大次郎 - 全部手元にあるわけじゃなくて、抜けもありますけどね。最初から最後まで読者も5人くらい。後期はその友達どうしでそれぞれ買ったレコードをテープにダビングして回して、それを聴いて感想を書きあう、みたいな感じになっていって。読者=書き手という、需要と供給が完全に一致してるというか、崩壊してるというか。おもしろかったとか、くそだった、みたいな感じで好き放題書いていって。

Latin Quarter - で、テクノが好きだったから、当時のローファイブームもあいまって、高校生くらいから自分の音源を作りだすの、安いサンプラーと大原から借りたドラムマシンで。

大原大次郎 - YAMAHAのドラムマシンね。1万円くらいのやつで音がペッタペタなの。

Latin Quarter - けど、それがよしとされてた時代だからさ。しかもテープに録音するとなんだかよくわかんなくなるし。で、それを空手サイコって名義でカセットテープで出していくんだけど、その素地も『少年くそマガジン』あってこそって感じで。そう考えると、いまもやってること変わってないよね。使用機材だってその後はMPCになったけど、楽器を勉強しようって気は全然起きないからね。やっぱりサンプリング文化がいちばん好きなんだ。

大原大次郎 - テープはTAP-E Recordsってレーベル名で出していくんです。『少年くそマガジン』も途中まではリリースされてるものをレビューする読みものだったんだけど、途中から空手サイコの活動報告書になっていくっていう。

Latin Quarter - テープも大原にジャケットデザインをやってもらってたんだけど、当時はPCなんてないから、ファックスの感熱紙みたいなのを使って作ってたよね。感熱紙にコピーしていくから、ジャケもだんだん色褪せていくんだけど。もちろんテープは自分の家でダビングして。で、最初はLOS APSON? に持っていって。デモテープみたいな感じでフリーで置いてもらってて。で、山辺さん(LOS APSON? 店主の山辺圭司)に「売ったらいいんじゃない?」って言われて、そこから委託販売をはじめたのかな。

- ちなみにTAP-Eの作品は1タイトルにつき何本くらい作ってたんですか?

Latin Quarter - 最初は1タイトルで10本とか。でも途中からディスクユニオンとか置いてくれるお店が増えたんで、最後のほうはもうちょっと作ってたかも。全部で20~30タイトルくらい作ってたはず。とはいっても20分テープとかだったから4~5曲しか入ってないですけど。それを月に1回くらいの頻度で納品しに行ってた。で、その売り上げでレコード買ったりしてました。テープのころって大原にデザインのギャラって渡してないよね?

大原大次郎 - もらってないよ。友達からもらえないでしょ。

Latin Quarter - ハハハハハ! ごめんごめん。

- 大原さんはLatin Quarterさんの活動の最初期をどのように見ていたんでしょう?

大原大次郎 - 教室の片隅で数人の中学生がやってたごっこ遊びが、インターネットもない時代に口コミだけで広がっていく感じはおもしろかったですよね。とはいえ、当時は客観的には見れなかったかもしれないです。その後、『STUDIO VOICE』とか『SWITCH』で菊池のCDが紹介されたり、インタビューが掲載されはじめるんだけど、そのあたりくらいから「あ、ヤバいことが起きてるな」って実感があったかもですね。普段読んでる雑誌に載ってるんですもん。しかも『少年くそマガジン』とおなじスタンスで。

Latin Quarter - ほんとだねぇ。で、テープのリリースのあとにCDで1stアルバム(96年リリースの『Craft Works』)を出すんだけど、その前に当時のローファイバブルの流れで東芝EMIから出るコンピ(同年リリースの『Turn The Knobs』)に曲が収録されるってこともあったり。Chari ChariとかAhh! Folly Jet、HOI VOO DOOとかが入ってた。だから最初のリリースは東芝EMIだったんだよね。で、そこから自分のアルバム。

大原大次郎 - これ、アルバム出したときのプレスリリース。山辺さんとかにもコメントもらったりしてる。このころはまだ高校生だったよね。で、ジャケットはこれまで通りサンプリングでやろうと思って。というか、それしかしたことがないから、たしかヒルトンホテルの絵ハガキを元ネタに作ろうとしてたけど、さすがにダメと言われ。だから最終的にいちばん身近なサンプリング元として実家の写真アルバムを漁って、ウチの親父がプールに飛び込んでる写真を使ったんだよね。この仕事でデザイナーとしてはじめてのギャラをもらいましたね。5万円。これがきっかけでちゃんとデザインを仕事にしたいと思ったのを覚えてる。

- まさにともに育ってきたという感じがしますね。大原さんはほかにも当時のイベントのフライヤーも持ってこられてますが、このあたりは大学生くらい?

大原大次郎 - これははじめて98年に菊池がやったイベントですね(空手サイコ Presents 『UPPER CUT』)。Audio Terrorって書いてあるけど、これ脳くん(YAMASTA THUGRAW名義やEVIS PRESLEYの活動でも知られる、PPPことPan Pacific Playaの創立メンバー)だね。

Latin Quarter - そうそう。このあたりくらいから制作よりDJのほうに興味が向いちゃって、全然曲を作らなくなる。ライブもやるけど、ライブとDJ半々みたいなセットにしてたと思うな。で、そこに大原もコラージュ映像でVJとして参加したり。

- 大原さんはもう当時からomommaという名義を使われてるんですね。

大原大次郎 - omommaって書いてありますね。もうこのころは16連打(Latin Quarter、脳、KES、大原大次郎によるユニット)もやってるんじゃないかな。

Latin Quarter - 16連打は当時、脳がDJやって、それをオレが横でサンプリングしてエディットする、みたいなのをやってたね。で大原が……

大原大次郎 - 清水アキラの映像をひたすらカットアップするみたいな。

- ハハハハハハハハ!

Latin Quarter - VJっていっても当時はプロジェクターとかもなかったから、重いブラウン管のテレビを持ち込んで、それをゴテゴテにデコトラみたいに装飾して。その後ろでオレたちがDJするっていう。で、フライヤーのデザインもやってもらったりしてたんですよ。もう当時から手書きのタイポグラフィーで作ってる。

大原大次郎 - 完全にいまのスタイルのベースになってますね。当時、自分は武蔵野美術大学に通ってたんだけど、やっと学生でも個人でPCを持てるくらいの時期で、ちょうどマックのG3が普及しだしたくらい。で、インターネットもちょっとずつ身近になってくる。

Latin Quarter - そんな時代かぁ。オレは高校からそのままエスカレーター式で大学に進学して、その後は横浜のディスクウェーブってレコード店で働いて、って感じだな。そのあたりからは曲作りよりDJのほうがメインになってきて、大原にデザイン頼むことも少なくなってきたけど。でも、2000年にシングルで“Instant Replay”を出したときにお願いしたか。

大原大次郎 - 将棋の駒のやつね。あれね、ほんとに駒を彫って作ったんだよ。

Latin Quarter - 実家にあるよ、現物。

大原大次郎 - お母さんに「玄関に置いといて」って言っといて。

- ハハハ。実家の玄関に駒置くカルチャー。で、その後は2001年に『Fun Fun Fun』、2004年にLatin Quarterに名義を改めて『Light House』、2008年に『LOST』を発表すると。そのあいだにもPPPのコンピレーション、サイプレス上野とロベルト吉野の作品への楽曲提供などもあったわけですが、ご自身のなかではDJと制作に没頭するフェーズが交互にやってくるという感じですか?

Latin Quarter - つねになにかはしたいんだろうけど、それがいっぺんにはできないという感じかなぁ。とはいえ『LOST』は自分でも作品と呼べるようなものだと思ってないところもあって。あの作品はどっちかっていうとDJやってたからできたアルバム。

- なるほどですね。このあたりで徐々に今回の作品の話に移行していこうと思います。今回リリースされるカセット作品『pattern01』ですが、DJのモードから制作のモードに切り替わった要因はやはりコロナの影響が大きい?

Latin Quarter - 大きいと思いますねぇ。コロナでDJの現場が少なくなってきちゃったから。今回いっしょに発売した『Mock』も、2015年くらいに子供ができた関係であんまりDJしなかった時期に、「曲作りしようかなぁ」みたいな感じで作り貯めてたやつで。

- 制作のマインドは以前と変わりましたか?

Latin Quarter - そこまで変わらなかったかも。それより機材がちがうっていうことのほうが大きいかも。『Mock』のころはAbeleton Liveを手に入れて、はじめてハード機材のみでの制作から、DAWソフトで完結するやり方に切り替えた時期で。そこから『pattern01』ではNative InstrumentsのMaschineを使ってみようってなってるので、それがちがいかな。あとは、これまで自分の作品でしっかりダンスミュージックに向き合うってことをしてこなかったので、そこに挑戦した感じ。意識的に避けてたって自覚があったから、ちゃんと向き合ってみようかなと。そもそも説明書とかも読まないタイプだからさ、これを機にYouTubeでいろんな解説動画を見たりしながら。とはいえ、サンプリングが好きっていうのも含め、これまで染み付いたものがあるから、若い子たちみたいにはできないんだよなぁ。

- 反面、『pattern01』はだからこその独特なオリジナリティーを感じましたね。テープでリリースするというのは最初から決めていましたか?

Latin Quarter - 『Mock』を作ってたときからテープで出したいなぁとは思っていて。というか『Mock』は2015年の段階で得ちゃん(エンジニアの得能直也。『Mock』、『pattern01』ではマスタリングを担当)にマスタリングしてもらって、それを業者に納品してたから、現物はすでにあったのよ。で、ひさびさにテープ作ったからデザインは大原にやってもらおうと思って。で、大原も「いいよ~」って感じだったからデザインを待ってたら、5年経ってた。

大原大次郎 - ハハハハハ! 今日の対談のテーマは5年待たせた謝罪ですよ。

Latin Quarter - ハハハハハ! で、この5年間のあいだに曲も貯まってたから、最近仲よくしてる源ちゃん(思い出野郎Aチームのメンバーである松下源ことDJサモハンキンポー。『Mock』、『pattern01』をリリースしたMAD LOVE Records主宰)のとこでお願いしようかなってなって。これは自分が現場をすこし離れてたからという感覚もあって、現場的な説得力という意味でもお願いしたかったんだけど。で、今度は源ちゃんを介して頼めば5年かからないだろうってことで、改めて。

大原大次郎 - フフフ……。見事なプロデュース力。

Latin Quarter - 逃げ道をふさいでいくっていうね。

- ハハハハハ。そういう経緯があったんですね。

Latin Quarter - ダンスミュージックを作るにあたって、結局自分はループをメインにしたものしかできないと思って、その意味で“pattern”って言葉は考えていて。それってデザインで置き換えると「柄」みたいなことだから、それを大原に伝えて。

大原大次郎 - そうなると和柄かなぁみたいな話の流れになって、それで鯉のモチーフになったって感じです。でも、そこから先はステレオタイプな鯉柄のイメージから、なかなか抜け出せなくなって。リサーチしても、鶴ちゃん(片岡鶴太郎)の日本画みたいな鯉に行き着いちゃうし。それで試行錯誤しましたね。「まずい、また5年後になっちゃう……」みたいな。というのも、これは自分としてもいちばん緊張する仕事で。しょうもないもの出せないっていうか、自己ベストを更新しなくちゃいけない。だからこその試行錯誤というのもあり。これ、写真とグラフィックと3Dの構成なんですけど、そこに鯉を落とし込んだらしっくりきたんですよね。これはハマったと思って「できたよ!」ってすぐ連絡して。

- ちなみに大原さんの『pattern01』を聴いてみての感想もお訊きしたくて。

大原大次郎 - 一貫してますよね、菊池の作品は。そういえばこれまで菊池に作品の感想ってあまり伝えたことなかったですね、近すぎて。もちろんいいっていうのは前提なんだけど、そこまで分析しないようにもしてて。でも、いつもタイトルいいよね。高校生のころからネーミングめちゃくちゃいい。このシリーズに関しては連作ってこともあるので、今後のことを考えると単体で好きか嫌いかみたいなことでもないのかな。うーん、関係が近すぎて、なかなか感想はむずかしいなぁ。

Latin Quarter - たしかに評価はむずかしそう。まぁ、自分としてもダンスミュージックを作る勉強という部分もあるし、この作品単体でどうって感じではないかもね。

- ちなみにLatin Quarterさんとしては『Mock』をいま改めて聴き返してみて、どんな作品だと思いますか?

Latin Quarter - こっちも子育てでDJを一旦ストップしてる時期の作品だけど、そのおかげで“DJ”ってフィルターから解放されて、いろんな音楽を聴けたタイミングだったなって。それがすごく反映されてると思う。

- 両作品とも基本のベースにサンプリングというのがありますが、仮にサンプリングを禁じ手にしたときにどんな曲ができるのかなっていう興味もあって。

Latin Quarter - めっちゃダサいと思うよ!

- ハハハハハハハハ!

Latin Quarter - それだけは自信を持って言える。そういうのも試したりするんだけど、愕然とするもんね、自分から出てくるものに。打ち込み、上手くなりたいですよ。でも、いまの時代ってそういうスキルがバレやすいじゃん。オレが高校生のころに作ってたのとかも、ヘタクソなのをテープでうまくごまかしてさぁ。いまのひとたちはかわいそうだよねぇ。あんなクリアな音質で昔作った曲がずっとネット上に残るわけでしょ? 地獄でしょ。

- フフフ……。とはいえ、空手サイコ時代に作ってたテープと今回ではやはり別の感慨があるんじゃないですか?

Latin Quarter - でも『pattern01』のほうは業者に出さずに、源ちゃんが自宅でダビングしてくれたんだよね。だからあいかわらず念は込もってるっていう。あんまりやってること変わってないんですよ。

大原大次郎 - でもさ、昔といまではサンプリングに関する感覚って変わってきてると思うんだよね。文化的にも。 そういうところでの変化はなかった?

Latin Quarter - あんまりないかなぁ。今回も大ネタみたいなのも使ってるしね。それでいうと、自分は昔からサンプリングネタの整理ができなくって。ちゃんとしてるひとはネタごとにフォルダわけしてるんだろうけど、自分の場合は手前にあるものから選んだりしてる。

- ある意味ではチャンスオペレーション的な。

Latin Quarter - そうそう。だから、ひとといっしょに音楽作ろうって言われてもできない理由は、あまりにも作り方がバカそうすぎて見せられないっていう。もっといまは効率的なやり方があるでしょって思うんだけど、できないんだよなぁ。根本的な記憶力の問題もあると思うんだけど。記憶力ってことでいったら、DJの準備にもすごい時間がかかるんだよね。曲あんまり覚えてないから。毎回ふりだしからって感じだもん。だからDJが毎週あったような時期はそこで脳の容量使い切ってるところがあって、曲作りどころじゃないなっていうのもあったと思う。

- それはなかなか両立がむずかしいですよね。『pattern01』はシリーズで想定してるという話がありましたが、次作の構想はすでにある?

Latin Quarter - もうすでに2本目に入れる曲はできていて。次のリリースができるころくらいには世の状況もよくなってリリースパーティーなんかもできたらいいなとは思っているんですけど。いつ出そうかな? 大原のジャケットが完成次第出せるかな。

大原大次郎 - 今回が鯉で、次作はタコがモチーフというのは言われてるんで、それでいい感じにデザインできたらいいなぁ。

Latin Quarter - タコといったら鶴太郎の「タコで~す!」だよね。毎回、鶴太郎の呪縛に囚われるシリーズっていう。