【インタビュー】yahyel 『Loves & Cluts』 | 「また一緒にいられるようになった瞬間を残せた」

最初にこのアルバムを聴き終えた直後に覚えた恍惚とした虚脱感は、二度と忘れることはないだろう。いや、忘れることを許してはいけないとさえ思う。前作『Human』以来、池貝峻、篠田ミル、大井一彌、山田健人から成るyahyelが実に5年ぶりに完成させた3rdアルバム『Loves & Cluts』は、そのタイトルが指し示している通り、「愛と狂信」という命題と真っ向から対峙している。危うくて尊い、醜くも気高い、生々しく狂おしい概念を、その比肩なき像を結ぶソングライティングとサウンドプロダクションをもって徹底的に見つめている。リアルディストピアのごとき現代を生きる我々が頼りない姿勢で立っている此岸と彼岸にも似たボーダーラインを描いている。この裂け目から鳴り響く重厚な声と音は、果たして、透徹とした愛なのか、それとも不可侵な狂信なのか。あるいはそれは一瞬で反転するということを、彼らは本作に収められている全11曲をもって極めて物語性の高いバンドドキュメンタリーとして体現している。事程左様にこの5年間、バンドは軋轢の渦の中にいた。しかし、それでも、それぞれが独立した音楽家/プレイヤー/クリエイターであるメンバー同士が摩擦し続けることを受け入れながら、ギリギリの状態で本作を完成させた。

様々な大陸に存在する神や仏に捧げられる祈りの声と信仰の音がプリミティブかつカオティックに折り重なったイメージを浮かべる1曲目"Cult"から、息を呑み続けるとてつもない緊張感が通奏低音のように流れている。正直、気圧される楽曲の連なりに激しく揺さぶられ、疲弊もする。これまで映像作家として先鋭的なクリエイティビティをバンドに寄与していた山田健人が本作でギタリストとしてクレジットされていることにも顕著だが、サウンドの様相はあきらかに肉体性を増幅させている。もはや“ポストダブステップ”などの記号に隔世の感を覚えるほど、音楽的な実装は世界のどのバンドとも類似性を見いだせない独創性を得ている。ただ、あえて特筆するならば本作はyahyelに初めてロックバンドとしての性格が見えるアルバムだと言えるだろう。

そして、誰かの瞳には狂信的に映るのかもしれないバンド愛が形象化されたまさにロックバンド然とした9曲目"Four"にたどり着く。そこから全編日本語詞で綴られた池貝の私小説でありまるでプリズマイザーのエフェクトがかかっていないデジタルクワイアのような趣のあるラスト"kyokou"まで持続するカタルシスは、間違いなくそれまでの楽曲に帯びている尋常ならぬ緊張感があったからこそもたらせられるものであり、本当に筆舌に尽くしがたい。

2023年の春にyahyelがこの『Loves & Cluts』というすさまじい音楽作品を世に送り出すことの特別な意義を記録するためにメンバー全員に語ってもらった。

なお本稿は筆者が実施したオフィシャルインタビューをFNMNLのエクスクルーシブテキストとして編纂したものである。

取材・構成 : 三宅正一

- 2020年8月にLIQUIDROOMで300人×2公演=合計600人のオーディエンスを「1日限定のメンバー」として迎え、チケット代ではなく「スタジオ代」を徴収するという方法論でライブを開催したじゃないですか。パンデミックの真っ只中にあってシニカルなユーモアが冴えてるなと思いました。yahyelらしいファイティングポーズだなと。

池貝 - 今思えば「最悪な時期にブラックジョークをかましてるな、こいつら」と思いますけどね(苦笑)。でも、僕はそういうある種の下品なユーモアは好きなので。というか、そういうものはいつだって必要だと思いますよ。

山田 - 今もまだ(パンデミックは)終わってないじゃないですか。正直、あのころはここまで長くなると思ってなかったし、2020年の夏って一回世の中の流れがコロナに対して解放に向かっているムードも瞬間的にはあったんですよね。周りを見ていても、ライブ業界にいる人やライブハウスの人、音楽に関わっているいろんな人たちが苦悩を抱えていたから。とにかくライブをやることに何か意味があるだろうという決断がバンドの中にあったし、そのときにyahyelらしいやり方を探ったときにああいう形になっただけで。

- あのライブの時点でバンドはどういう状態にあったんですか?

篠田 - 軋轢の真っ只中でしたね。

- それでもライブをやろうとなった。

池貝 - あまりにも制作における会話の糸口がなさすぎて、普通に会って話すこともなくなっていて。そもそも僕はなんでも話し合って解決したい人間なんですよ。だから、俺の主観からしたら「どうすりゃええねん!?」となっていた。むしろバンドとしてやれることがライブくらいしかなかったのかもしれないですね。

- 実際にライブをやってどんなことを感じましたか?

池貝 - 個人的にはシンプルにあらためてすごくいいバンドだなと思いましたけどね。俺らにしかできないパフォーマンスをやってるなって。パンデミック以降、エンターテイメントが盛り上がっているという嘘はつけないと思うんですよ。希望がないとは言わないですけど、すごくいい方向に進んでいると言ったらそうじゃない。それを加味しても、やっぱり俺らにしかできないライブをやれたなという感覚はかなりありました。

- その実感を持ちながら、新作の制作と向き合えるという光明も見いだそうとした?

池貝 - 俺はありましたよ。個人的にはそうなったらいいなという希望をすごく持っていた。でも、そういうことじゃないんですよね。音楽制作に人間同士が向き合うとなったときに楽しいからでは解決できないことがかなりあると突きつけられたというか。

- ミルくんは当時のバンドの状況を振り返ってどうでしょう?

篠田 - ガイ(池貝)の言う通り、当時の我々はライブしかやれることがないくらい制作と向き合える状況じゃなかったんですね。個人的には同じ時間を過ごして、会話して、制作をするという行程自体にストレスを感じていて。糸口が見えなかったし、せめてやれるのはライブくらいで。

- LIQUIDROOMでのライブが終わってからまたメンバー間のコミュニケーションは途絶えてしまったんですか?

池貝 - どうだったっけ?忘れちゃったね。

篠田 - すぐに戻ったわけではないよね?

池貝 - 戻ってない。だってダッチ(山田)にも連絡がとれないから、「大丈夫? 生きてる?」ってここ(山田の事務所)に直接来たりもしました。

山田 - 時系列は曖昧なんですけど、2019年くらいから次のアルバムをどうするかという話は出ていて。そこから2020年にパンデミックになって──俺の感覚的にはLIQUIDROOMのライブをやろうってなったときって、周りを見渡してみようという考えになっていたから、たしかにターニングポイントになった部分はあったのかなって。

池貝 - そうだね。あのライブがなかったらキツかったかも。

山田 - ライブをやるには物理的に会話する必要があるわけで。

- 一彌くんは当時のことを思い出せますか?

大井 - メンバー間でもやる派とやらない派が流動的に変わっていった記憶がある。

池貝 - 一回やるってなったんだけど、世の中がまた深刻な流れになっていってね。

大井 - そう、「やっぱ無理かも」「やれるかも」というところをウロウロするみたいな。アーティストによってライブ活動で復帰していく人もいたし、ずっと閉鎖的な状態の人もいて。それがアーティストの規模感に紐づいたりしていたじゃないですか。ビッグアーティストはライブをやるけど、小さなハコでライブをやってる人たちはずっとできないままで。だから、コロナに対する認識がアーティストの規模感でも全然違って。僕は当時、ドラマーの仕事としてはライブをする機会があったけど、バンドマンとしての自分は全然ライブができない状況に苦しんでいて。自分がどういう立場かによって肯定されたり否定されたりもしていたからそれはしんどかった。

- まだパンデミックは終わってないのにすごく昔の話のようにも感じるし、不思議な感覚になりますね。

池貝 - ほんとっすよね。でも、「あの時期、しんどかったよね」という話をすることが今かなり大事だと思うんですよ。

- 同意ですね。2020年、2021年までは「いやいや、コロナになんて食らってないし、作品性には何も影響してないです」という態度をとるアーティストが多かった記憶があるし、それはセルフメンタルケアとして必要なことだったと思うけど、間違いなく誰もがコロナに削られたし、今も削られているわけで。だからこそ、その苦悩を分かち合うことが今とても重要だと思います。

池貝 - 今はそういう段階ですよね。

- 話を戻すと、ダッチから2019年に新しいアルバムについての話が出ていたとありましたが、ガイくんは曲を作り続けていたということですよね?

池貝 - そうです。すでにアルバム分くらいの曲は作っていたけど、全然採用されなくて。それでめっちゃ怒ってました。

- それらの曲は『Loves & Cluts』に入ってるんですか?

池貝 - ほぼ入ってないけど、入ってるものもあります。

- ちなみにそれは?

池貝 - "Cult"とか"Slow"とか。

山田 - あと、"Karma"はアレンジがだいぶ変わったけど、当時からありました。

篠田 - "Highway"も原型はあったね。

- 2019年の時点でガイくんが作った曲に対してバンドが首を盾に振らなかったのはなぜですか?

山田 - う〜ん、当時言っていたのはもっとオープンな感じの音にしたいという話があったと記憶していて。

- 楽曲として開けてるということですか?

山田 - 音像もそうだし。そのニュアンスが難しいんですけど。

池貝 - そのバランスがすごく難しくて。俺の中ではめっちゃ開けてるんだけど、みんなにとっては全然開けてないという。そもそも俺は享楽的な人間ではないので。開けてると言ってもマイナーの中にある明るさみたいな話だったりするんです。そのニュアンス自体も共有できなかったところから、それぞれの視点がズレていたということだと思います。採用されなかった楽曲群はその生贄なったと僕は考えてます。

山田 - そうね。それらの曲をサルベージするヴァイブスもバンドの中になかった。

池貝 - 単純にバンド内のチューニング不足だった。

山田 - だけど、少しずつチューニングが合ってきたことで生贄にならず生き延びた曲があるんだなと思います。

- たとえば"Highway"にあるフロアライクなダンスミュージックとしての性格は原型からあったんですか?

池貝 - それはありました。でも、もう少しニュアンスが違うかな。今は結果的に2ステップっぽいものになってますけど、もっとテクノ然としていたというか。

- デトロイトテクノ的なニュアンスも入ってますよね。

池貝 - 最初はもっとそういう部分を標榜した曲でしたね。

篠田 - 音像についての話などで、バンド内でチューニングできていなかった部分はたしかにあったんですけど、僕個人としては成果物として楽曲を完成させる営み方が腑に落ちてなくて。2ndアルバムの『Human』まではガイが作ってくれたデモに対して必要な要求やパートをみんなで出し合うプロセスがあって。それで成立していたし、それでよかったんですけど、だんだんと代替可能な職人としてみんなが曲にコミットしていくプロセスがあまり面白くないと思うようになっていったし、バンドである意味みたいな根源的な話を4人ですごくしていたんです。「じゃあ、ガイはシンガーソングライターとして必要なプロを呼んだほうがよくない?」とか、そういう極端な話もしました。なので、僕は成果物が結果的にどうというよりも、プロセスをどうデザインできるかということにずっと葛藤していました。2022年になってその問題がようやく開けてきたんですけど、そこに至るまでにずっとモヤモヤがあって。だったらyahyelをやらなくていいかなという思いが個人的には強かったんです。

山田 - たしかにバンド内のチューニングという意味ではそういうことですね。まぁ、でも今までそういうプロセスのデザインみたいなことをしてなさすぎた弊害もあると思います。0か100の話になるんだったらyahyelをやらなくていいという感情になったことは僕にもあったし、50の感覚がそれぞれ違う部分もあって。

- バンドのマインドのグラデーションをどう描けるかという。

山田 - それを描くために時間が必要だったというところもあると思うし。

- そこでよく離散しなかったですね。

山田 - なぜ離散しなかったかは言葉では説明できないですね。

篠田 - 今も偶然また一緒にいるだけみたいな。その輝きはこのアルバムに残せていると思うので。また一緒にいられるようになった瞬間を残せた。でも、これがこのあと続いていくは誰もわからないというか。

山田 - まぁ、そうとも言えるか。

篠田 - それはそれで美しいじゃないですか。バンドが実質上の活動休止を経て、また集まってめっちゃいいアルバムを作って、そのあとまたダメなんかい!みたいな(笑)。でも、そのアルバムが存在しているからこそ美しいという。それはそれでいいなって思う。もちろん、今後も続けたいんですけどね。

池貝 - 俺も続けたいと思ってるよ。

- これは存在論をめぐる闘争のアルバムでもあると思うんです。その強度は必然的にパンデミックとの対峙がもたらしている部分も大きいと思う。無粋なタラレバ話かもしれないけど、もしパンデミックがなかったらyahyelはこうしてまた共同体として生き返ることはなかったのかもしれないですよね。

池貝 - パンデミックがなかったらヤバかったかもしれない。それはたしかにそうかも。ある意味では全世界がパンデミックによってスローダウンしたことで、僕らもスローダウンする時間が取れたと言えるかもしれない。

大井 - 僕はちょっと小狡いというか。最初、yahyelの中で僕に必要されている技能はライブでパフォーマンスすることだったので。制作ができなくてもライブの現場でキチッと自分がやれることをやる、自分のプレイヤーとしてのスキルを提供することに終始していたので。もしコロナのない世界線があるとしたら、今まで一度も振り返らずに仕事をしてきて、ずっとキャリアを積み重ね続けていたんでしょうけど、2020年でそれが一度閉じて。自分自身のことを見つめ直さなきゃいけない時間に突入して、自分の中のすごく歪な部分にも気づけたし、コロナが僕にもたらしたものはすごく大きかった。人との付き合いや関わり方も変えたし。

- 2022年にバンドが再び回りだした要因は明確にはない?

池貝 - 明確なものはないですね。でも、僕はそれをこのアルバムに込めているつもりです。明確にみんなの合意が取れていることは何もないけど、結局成長じゃないですか?

山田 - マジでそう思う。成長のためにパンデミックも必要な要素だった。身近な人に対して「最近、大丈夫?」って慮る感覚。それに対して俺らは無自覚だったというか。結局、あたりまえのことに世の中が直面しただけの話ではあると思うんです。死についてより身近に考えるようになったこともそう。僕は、このアルバムはカルトあってのラブじゃなくて、ラブがあってのカルトだと思っているので。それをもう少し言語化すると慮るとか、思いやりということだと思うんですよね。

- "Four"という曲はまさにそれじゃないですか。

池貝 - そこに答えがあるんじゃないかと僕は思いますけどね。

- この曲はいつごろ書いたんですか?

池貝 - 最後に書きました。

篠田 - このアルバムでたどり着いた結論を照れてしまうくらい象徴している曲だと思います。いわゆるアルバムの推し曲を2つ選ぶとするなら何にするかという議論で、1つは"Love"でみんなまとまっているけど、僕は"Four"も大好きなんですよね。

池貝 - "Love"はけっこう最初のほうに書いたんですよ。つまり孤独だったときに書いた曲で。"Kyokou"と"Love"がこの4年くらいで感じていたメンバーからのプレッシャーを感じずに書いた曲かもしれないです。「バンドに還元するにはどうしたらいいだろう?」という観点は捨てて、自分自身を救わないといけないという視点で書いたというか。

- "Kyokou"のリリックを日本語で紡ごうと思った理由は?

池貝 - yahyelを始めたときの僕の個人的な闘争って、日本の音楽シーンに対する怒りだったんですよ。「なんでそんなに西洋文化に対して劣等感を持っているんだろう?」という疑問や怒りがかなり大きなテーマだった。でも、その後、世の中に起こったことがあまりにも重すぎて、個人的にその疑問や怒りがどうでもよくなっちゃったんですよね。そもそもは人種差別の話だからクリアすべきもののひとつではあるんだけど、それよりも前に向き合うべきことがあると思って。あとは、日本語で書いたのはシンプルに意地悪でもあります。日本語でいい曲を書くことで皮肉りたかったというか。でも、"Kyokou"は自分が考えてることやその瞬間のリアリティみたいなことをしっかりソングライティングに還元できている強さがあると思うし、それをもう一度打ち出したかった。そういうソングライティングが今すごく過小評価されている気がするから。

山田 - ”Love”はyahyelっぽいな、池貝っぽいなと思う。今作の中で一番。

篠田 -『Human』までのyahyelって感じもする。

山田 - そうそう。その連続性も感じる。ただちょっとニュアンスが違うんだよね。やっぱり『Human』には入らない感じもある。個人的には"Four"にギターを入れるのがすごく難しかった。最後までギターはいらないと思っていたし、こういうギターの引き出しは自分にはなかったから。

- それこそ、ロックバンド然としたギターですよね。

山田 - その発想がなさすぎて、最初は悩んだけど、結果的に"Four"はギターがあって成立したし、そういう要素が一番強いのが"Four"だと思う。

篠田 - 僕は、"Kyokou"も"Four"もガイからyahyelに対するラブレターとして受け取っていて。うれしいし、こっ恥ずかしい気持ちがありつつ、自分はバンドの中で調整屋みたいなところもあるから、"Four"でダッチがギターを弾かないという選択肢は絶対にないと思っていて。あと、他の曲は俺やガイがドラムを打ち込むこともけっこうあるけど、この曲に関しては絶対に一彌にビートを作ってもらうという意識もあって。それもガイのラブレターだと解釈したからで。

大井 - "Four"は思い返すと、個々のアイデンティティが反映されてるなと思う。みんながこれまで手に入れて手放してきたものの記録になっているし、みんならしい音が出ていて。個人的には"Four"のドラムのパターンは自分が触れてきたものをちゃんとシグネチャーとして出そうという意識がありました。シモンズやリンドラムなどの80年代のドラムマシンを使って、フレーズは高橋幸宏さんのプレイを参考にして。幸宏さんは残念ながら先日、亡くなってしまいましたけど、僕からのアンサーをこの作品で世に放てることがドラマーとしてすごく光栄で。だからバンドとしても、個人としても"Four"という曲があってよかったと思います。

- このアルバムを体現するツアーは、バンドにとっても、オーディエンスにとってもエポックメイキングなものになると想像します。今はツアーに向けてどんなヴィジョンを描いてますか。最後にそれぞれ聞かせてもらえたら。

山田 - 単純に要素としてピアノが特徴的に鳴っている曲も多いので、それをどうやってライブパフォーマンスに落とし込んでいけるかなど、ステージ作りも今までと変わってくると思います。もちろん、このアルバム以外の既発曲もやろうというイメージも持ってますが、このアルバムの文脈の中にどう入れ込めるかも肝になると思うので。昔の曲をアレンジし直そうかという話もみんなでしているし、プレイする楽器に関してもいろんなアイデアが出てます。

池貝 - そうだね。個々として実験ができるし、それによって個々が成長できる。あとは、我々みたいなバンドがライブをしっかりやることも重要だと思うので。それこそ、日本のシーンもどんどんカルトになっていると思うから。それは価値観がどんどんドメスティックになっているという意味において。そんな時代にあって我々やD.A.N.のようなオーディエンスに合わせない脈絡のある音楽が残っていってほしいと思うし、それはすごく大事な機能だと思います。音楽を通してしんどいことも含めて複雑な感情と深く向き合っていく場が必要だと俺は思うんです。小さな力ではありますけど、それをやり続けるゾンビ力みたいなものをしっかり発揮したいなと思いますね。自分が苦しんでいたときに踊ってばかりの国の下津(光史)さんとかGEZANのマヒト(マヒトゥ・ザ・ピーポー)さんがステージに立っていたことや、話してくれた内容に救われた部分があって。本質的な意味において初めて”バンド”という経験をしている俺からしたら、彼らの存在はすごく重要だった。だから、自分もそういう意識を持っていたいですね。

篠田 - ライブの見せ方に関しては根本的に変わっていくだろうなと思いつつ、そこはやってみないとなんともわからないので、今の段階で言えることはそこまでないんですけど。個人的には2018年くらいからDJをやることが多くなって。DJカルチャーのいいところって演者と観客の境界線が引かれてないところだなと思うんですよね。むしろDJがパーティーという場に音を添えていく感じで。それはそれで美しいと思うんです。もちろんライブが持つ構造の美しさも理解しているし、その一方で演者とお客さんの関係を崩せたら面白いのかなと個人的な展望として考えてます。

大井 - ライブをやるにあたっては個々がこれまで以上に肉体を使って音を出すことになるので死ぬほど練習しますし、(他のメンバーを)死ぬほど練習させる気でいるので。本当に研ぎ澄ませた美しい音にしないといけないから、とにかくそれに必要なのは練習だけですね。死ぬほど練習してからツアーに出ます。

篠田 - 死ぬほど練習します(笑)。

池貝 - これは一彌だからこそ言えることだね。そもそも大きい音で聴いてほしいアルバムだから。リスニング環境は各々で違うと思うけど、ライブだからこそ味わえる巨大な音像感で聴いてほしいし、それを体現できるライブにしたいです。体験しに来てほしいですね。おそらくライブでこのアルバムに対するアンサーを出すとかではないんです。ライブはライブとしてアルバムの可視化も含めて体験しに来てもらいたいですね。

Info

作品概要

Artist : yahyel

Title : Loves & Cults

Label : LOVE/CULT

Date : 2023.3.8[ Wed ]

Cat # : LC004 ※Digital Only

Streaming / DL : https://linkco.re/cgy6pRfX

Track List

01. Cult

02. Karma

03. Highway

04. ID

05. Mine

06. Sheep

07. Slow

08. Eve

09. Four

10. Love

11. kyokou

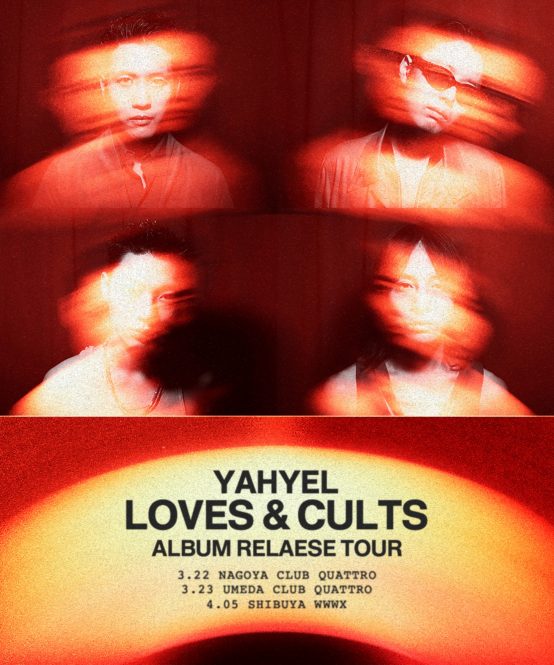

■ツアー情報

yahyel "Loves & Cults" Album release tour

2023年3月22日(水)

名古屋 CLUB QUATTRO

18:45 開場/ 19:30 開演

ぴあ : https://w.pia.jp/t/yahyel/

ローソン : 42590

イープラス : https://eplus.jp/sf/detail/2069320001-P0030009P021001

2023年3月23日(木)

梅田 CLUB QUATTRO

18:45 開場/ 19:30 開演

ぴあ : https://w.pia.jp/t/yahyel/

ローソン : 56616

イープラス : https://eplus.jp/sf/detail/2069320001-P0030011P021001

2023年4月5日(水)

渋谷 WWWX

18:30 開場/ 19:30 開演

ぴあ : https://w.pia.jp/t/yahyel/

ローソン : 75386

イープラス : https://eplus.jp/sf/detail/2069320001-P0030010P021001