【対談】荏開津広 × 前田晃伸 | ストリートアートの原点的存在ゴードン・マッタ゠クラークの重要性

バスキアやキース・ヘリングよりも先にグラフィティを用いた美術作品を手掛けた、ゴードン・マッタ゠クラーク。彼のアジア初となる大規模な回顧展が東京国立近代美術館で9月17日まで行われている。グラフィティのみならず、ニューヨークを中心に公共空間を大胆にカットアップ/エディットした彼の活動の数々は、美術だけでなくストリートカルチャーの観点からも語ることができるはずだ。

そこで彼に関心がある2名に集まってもらった。まずは、ヒップホップを中心に文筆活動を行いながら大学非常勤講師などで音楽と美術の接続を試みる荏開津広。そして、デザインチーム「ILLDOZER」に参加後、現在『TOO MUCH Magazine』『POPEYE』などのアートディレクターを務める前田晃伸。旧知の仲だがゆっくり話すのは初というふたり。想像力を喚起させる作品を通じて、さまざまな切り口から会話が飛躍した。

文・高岡謙太郎

写真・寺沢美遊

写真は全て「ゴードン・マッタ゠クラーク」展会場(東京国立近代美術館)にて

写真内の全てのゴードン・マッタ゠クラーク作品 : ©The Estate of Gordon Matta-Clark

現代へと繋がる、遊び心に満ちた作風

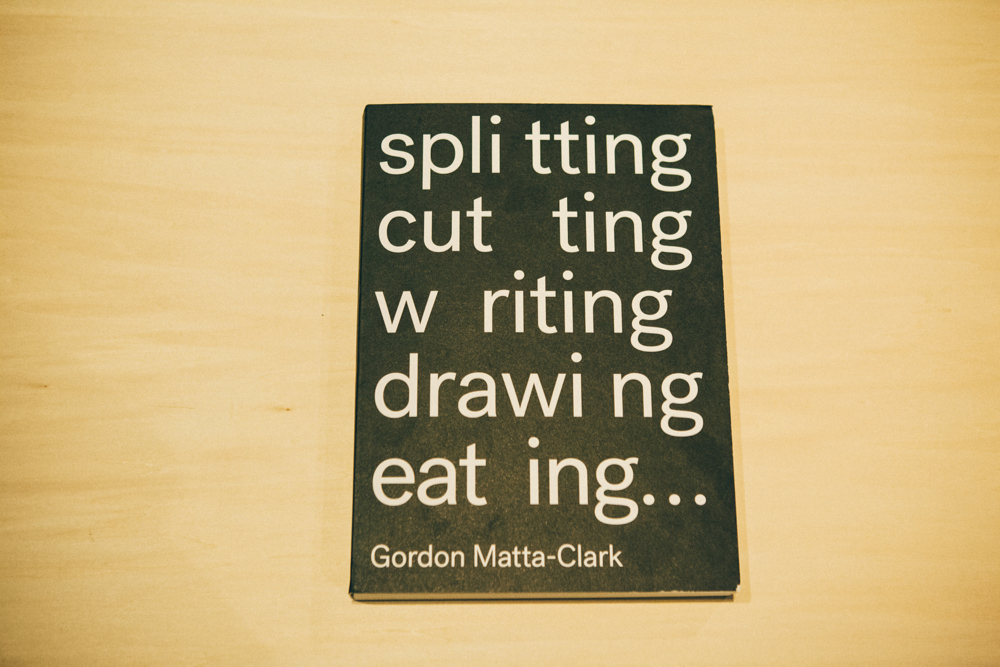

前田晃伸(以下、前田) - いきなりですけど(笑)、美術館の展示はゴードン・マッタ゠クラークの世界をよく表していたと思いますが、アートディレクターの立場から見て今回のカタログはちょっと違うかなと…。

荏開津広(以下、荏開津) - いきなりそこですか(笑)。

前田 - すみません(笑)! ユーモアや遊び心がこの作家の良さなので、その部分をもっと強調してゴードン・マッタ゠クラークの作家性にデザインを合わせていったほうが良かったのでは?と思ったんです。

荏開津 - ゴードン・マッタ゠クラークは遊びに満ちたことをやっている、と。

前田 - そうですね…自分がデザインをやりたかったですね。批評というか、ただの願望になってしまってますが(笑)。唐突に批判的な話をしてますね。すみません、このくだりはカットしておいてください(笑)。

荏開津 - 元々、僕はグラフィティの歴史を調べていて、その時にネットで彼の小さい記事を見つけて知って、そこから調べ始めた。そこでびっくりしたのが、時計台の上でのパフォーマンス。すごい高いニューヨークの時計台の上でシャンプーまみれになって、本当に遊びみたいなことをやっている人なんだと思った。彼が手掛けた食堂「フード」もそうなんだけど、遊びといえば遊び。現代美術としての精度の高さよりも、遊びがこの人の魅力だと思います。 ただ遊びといっても、不真面目というわけではない。

前田 - 『クロックシャワー』はお金はどうしているんですかね?

荏開津 - 『ザ・クロックタワー』での『作品/言葉』(1974)という展覧会への出品作です。

子どもたちの街の落書きを美術作品に

- ガチガチな美術の文脈の中でやっていないところが面白いですよね。では、お二人がゴードン・マッタ゠クラークを知ったのはどういった経緯ですか?

前田 - はっきり覚えていないですが、学生時代ですかね。当時はそこまで知らなかったんですが、今回の展示でまとめて作品を観ることができて改めて振り返ると面白いです。

荏開津 - 僕はグラフィティと現代美術の接点を探している時に知りました。こういう人は、いそうであまりいないんですよね。グラフィティと現代美術の接点でいうと、僕の知る限りではこの人が一番早いかも。1973年でグラフィティを作品にした人はいない。70年代後半になると少し出てきて、80年代にはキース・へリングやジャン・ミシェル・バスキアがスターになるでしょ。だから1973年は早い。

前田 - グラフィティが美しいものとして認知される前ですよね?

荏開津 - されていないですよ。ただの落書き。「グラフィティ・トラック」という彼の作品は、まっさらなトラックを買ってブロンクスまで走って、住民にグラフィティを描いてもらって、ワシントンスクエアのアートフェアの横で自主企画として持っていって、最後にトラックを切断してその場で売るという内容。70年代はコンセプチュアルアート全盛期だったと思うけれど、それにグラフィティを取り入れるのが早い。それと、アメリカで初めて刺身を売ったのが「フード」なんでしょ?

前田 - 刺身!

- 庶民が遊んでいたグラフィティを、美術館に展示できる接点を作った先駆者なんですかね。

荏開津 - だと思いますよ。グラフィティが盛り上がるのは、1971年に『ニューヨークタイムズ』がTAKI183の記事を書いてからです。そこから子どもたちによって爆発的にグラフィティが増えるんですよね。 ただ、1973年の時点ではアートなんてほぼ誰も言っていない。あと、「グラフィティ・トラック」は、アメリカの自動車産業の盛り上がりも関係あるのかな。自動車を解体して死体と見立てて売るのは、超冴えてますよね。

- 本人にカウンターカルチャー的な意図はあったんですかね?

前田 - どうなんでしょうね……。本人も言わなかったけれど実際そうだったかもしれないし、周りがそう意味付けしているかもしれない。

カウンターカルチャーと前田晃伸

荏開津 - 僕は前田さんに聞きたいんだけど、前田さん自身のデザインはカウンターカルチャー的な意識はありますか?

前田 - どーですかね(笑)。でも、基本的にというか、自ずとカウンターになってしまうんじゃないですかね。決して意図的はないです。自分がいなくても世の中は回っていくわけですよね(笑)。そうなると自分が椅子を確保するためには、何らかのカウンターとして存在しなければいけない。自分は主流じゃないから、新しい場所を探して座らないといけないんです。サラブレットのつもりで鏡を見たらポニーだった……馬でもないのか!というのが現実なんですよね。ダウンタウンに憧れて芸人目指したんだけど、リズムネタの芸人にしかなれない感じです(笑)。

荏開津 - 世の中は自分がいなくても回ると思ったのは、いつ頃思ったんですか?

前田 - 結構前ですね。大学生ぐらいでしょうか。きっと愛知県にいたからですかね。

- 東京ですべてが回っているような?

前田 - そうです。世の中は自分に関係ないと思ってました。名古屋で遊んでいても「世間」というものはまったく関係ないじゃないですか?

荏開津 - 名古屋はTokona-Xがいるじゃないですか(笑)!

前田 - 僕はTokona-Xにハマったりはしなかったです(笑)。イルマリアッチのアルバムはいまだに持ってますけどね。あくまで僕の個人的な意見ですけど、そんなサグい生活をしているわけでもないのに、サグいラップに共感するのはどうかしてると思う。普通の家庭で普通に義務教育を受けて大学まで行った人間がカウンターカルチャーを(当事者としては)語れないし、(自分は)どちらかというとノンポリのしょうもない人間なわけです。たしかにTokona-Xのかっこよさはわかるんですが、自分はそっち側じゃないんですよ。あ、でもリップスライムも嫌い、というか好きになれない(笑)。

荏開津 - なによそれ(笑)。

前田 - だから、そこは人間として揺れ動くんですよ(笑)。

荏開津 - それは前田さんが当事者として見ているからでしょ?

前田 - いやいや、そんなことはないです。いつもリングサイド気分ですよ。「俺はリングには上がれないけれど、ここからなんとかならんのか…!」という立場です。

荏開津 - そんな「あしたのジョー」みたいな。かっこよすぎでしょ(笑)。

前田 - Tokona-Xが生きている時に、彼のことをカッコいいと評価している人は今ほど多くなかったような。亡くなったあとでいきなり2Pacみたいに持ち上げたところで……。だけど、僕は刃頭のほうが好きなんですよ!

荏開津 - 世間から見たら同じだから(笑)。

前田 - (笑)。結局好きなんじゃねーか!みたいな感じですね。

荏開津 - (笑)。ただ、サグも今と昔では状況が違いますよね。

前田 - そういう子が出てくる状況もありますよね。一方で大学生の就職率も上がっている。

時代背景から浮かび上がる人物像

- 自分の周りの若い子は基本的にお金がない印象です……。では、おふたりから見てゴードン・マッタ゠クラークはどういった人物像ですか?

荏開津 - 第一印象としては美術家というよりは面白いことをやってるかっこいいお兄さんみたいな感じかな。 奥さんとの結婚式の写真がネットに上がっていて、それがおしゃれなんですよね。ゴードン・マッタ゠クラークも、お金はないんだろうけどおしゃれに写っていて。

前田 - そういう感じがしますね。とてもおしゃれでセンスの塊のような人なんだなと思ってます。彼がやっていた「フード」も、今都内にあっても遜色がない雰囲気に見えますよね。キッチンとお客さんが同じ空間にいるのも西洋的な文脈でいうとあまりなかったと思う。基本的にレストランは食事するところと厨房は隔離されているしオープンキッチンのさきがけなんですかね。当時としては一般的なレストランと違う発想の新しいスタイルだったと思う。

荏開津 - 彼は作品を売る気はあったのか?70年代にお金を儲けるつもりがあれば、家を切ったりしないと思う。前田さんが言うように(椅子を作るような)カウンターであることをやっている。

前田 - それはあると思います。それと、僕はネットフリックスのドラマ『ゲットダウン』を思い出しました。劇中に70年代のニューヨークの映像が挿入されて、街中の廃墟だったり、火をつけて建物を燃やしたり、そういった破壊行為と彼の作品が繋がっている気がしますね。かたや、当時は『アニー・ホール』のような映画も作られていて、その中間に彼がいるのかなと。

荏開津 - ズバリそうだと思います。『アニー・ホール』は77年。彼は5番街とサウスブロンクスとの間を繋げる存在かもしれない。『アニー・ホール』ではみんなおじさんやおばさんの遺産でテニスをやって映画を観て美味しいご飯を食べて……という一方で、荒廃したブロンクスでは『ゲットダウン』でしょ。その真ん中に現代美術家としてゴードン・マッタ゠クラークがいる。

前田 - だから面白い存在なんですね。

- 彼の周りにコミュニティはあったんですかね?

前田 - あったんじゃないですか。面白くていいやつみたいな感じで。そうでないとお店が成り立たないと思いますしね。彼は音楽聴いていたんですかね?

荏開津 - ゴードン・マッタ゠クラークは1978年に亡くなっているから、ヒップホップはまだブロンクスからほぼ外に出ていないはずです。

- 確かにヒップホップが生まれた後に、こういう表現が出てきたら理解しやすいんですけれど、その前にやっていたという。

荏開津 - すごい早いと思う。グラフィティはヒップホップが始まる前からあった。カルチャーとしての位置づけは80年代から。2011年にカリフォルニア現代美術館で「ART in the street」という大きな展覧会があって、僕はすごいはしゃぎました。カルティエ財団やテートモダンでも展示があって、でも、その時のカリフォルニア現代美術館のディレクターは、80年代にグラフィティを売ろうとしていた人と同じ人。そんなにみんながグラフィティ万々歳と言ってるわけでない。

前田 - このあいだヘルシンキの現代美術館に行ったらグラフィティ展がやっていました。80年代の作品が中心で、ニューヨークのシーンから始まってゲリラガールズが一緒に展示されていて面白かったです。現代美術の作品と近年のバンダリズムに近いグラフィティも同時に展示されていました。とても面白かった。

- 世界的にグラフィティが展示される価値のあるものになったということなんですね。

前田 - そういうことだと思いますね。ゴードン・マッタ゠クラークの時代は今のグラフィティほどレベルが高くないけれど。今はグラフィティに価値があると思われるようになったし、街に対するアプローチというのもある程度理解される部分が出てきたと思う。前まではただの犯罪で……まあ今も犯罪ですけど、アカデミックな分野でも容認されてきているように感じます。

荏開津 - 前田さんは「自分はカウンターで自分の場所を見つけていく」と言っていたけれど、それをやってるのはヒップホップ世代ですからね。今のアメリカの60代は青春時代に初期のヒップホップを聴いていた人だから、社会の中で偉くなって場所を作っていて、立場を持ってる人もヒップホップと一緒に育っている。

日本や現代のストリートとは?

- 日本でも2005年に水戸芸術館でグラフィティの展示「X-COLOR/グラフィティ in Japan」があってから、ある程度日本でも認知されるようになりましたよね。

荏開津 - 本当にストリートの表現者が認められているわけではないから、ゴードンさんみたいな人が日本にいない。もちろんアメリカだから、公民権運動の文脈も含めて、ストリートとアカデミックを繋げることに意識が高い人がいるのは不思議ではない。だけど、70年代からこういう人がいたのは大きい。(文脈は違うけれど)日本人にもいますけどね、赤瀬川原平とか。

前田 - そこがもう少し繋がってくるといいですよね。

- 今、日本でこういった活動してる人はいますか?

前田 - どうでしょうかね。ちょっと前にグラフィティのライターがギャラリーで展示をすることが注目されていましたが、いまは落ち着いた印象があります。

- では逆に、どういった方に展示を楽しんでもらいたいですか?

荏開津 - ヒップホップとかに少しでも興味のある人みんなに。Tokona-XにはなれないけれどTokona-Xに興味あるようなみんなに(笑)。

前田 - コミュニティを横断したい、隣の芝生が気になっている人にぴったりじゃないですかね。もしかしたら彼にヒントがあるかもしれない。ただ、ストリート/カウンターの定義が難しい昨今じゃないですか?今はストリート自体が存在しなくなっているし。ストリートといってもなかなか一言で言い表せない。ファッションにおいてはカジュアルと言い換えられるケースも多いし。ストリートカルチャー的な文脈でゴードン・マッタ゠クラークのことを語ったとしても、受け手によってストリートのレイヤーが違ってしまい、チューニングが合わせるのが難しいと思う。表層的な部分が絶対的な価値としてあって、刹那的な部分がより押し出されてますよね。「ストリートとは?カウンターとは?」となった時に中心がグダグダだから定義できないし、オリジナルかコピーかもわからない。

荏開津 - だけど、今だからこそ若い子には無駄に勉強をして欲しいかな。それもストリートにいる人もいない人も両方、自分のいない場所にいる人がどうしているのかを想像する気持ちで観られたらいいと思います。 前田さんも自分と同じ考えの人と付き合ってもアイデアが出てこないでしょ?

前田 - そうですね。

荏開津 - 違う人種と会うとやっぱり面白いですもん!

- 美術、音楽、デザインなどのコミュニティが現在は出来上がりすぎていて、外部との接点がなかなかなくなっている気もします。コミュニティ内のルールが増えすぎてハードルが高くなっているというか……。

前田 - どんなジャンルでもそれはあると思います。ゴードン・マッタ゠クラークのような人が日本にもいてくれれば良いですよね。

荏開津 - その分、リスキーでかなり批判されたと思いますよ。家を真っ二つに切って美術だと言っても、なに言ってんだと思われていたはず。

前田 - 僕、学生の頃は美術系の学校に通っていて、作品を売ってお金を稼ぐという授業があったんです。最初はゴミを売ろうと思いついてゴミを漁っていたけれど、見ていけないものを見てしまって倫理的に良くないと思い諦めました。そこから困り果てて、田んぼ道を歩いてたらベンツが停まっていたんです。近くの車の修理工場のものらしく貰えないかなと思って相談をしたら「動かないけど持って行っていいよ」ということになって、それを貰って学校で車を壊すイベントやったんですよ。

荏開津 - えー!そこまでは「グラフィティ・トラック」と同じですね。

前田 - バールとかを用意して車を壊していって、友達が木の枝に登って車の屋根に何度も飛びかかっていたら、木の枝が折れて結局途中で中止になっちゃった。そこから何時間も説教されて、「作品を作るためにやったのになんで怒られなきゃいけないんだ。作品の趣旨が間違ってたら言われてもいいけれど、なんなんだよ……」という気持ちになりましたね。だから家を壊す感覚はなんとなくわかる(笑)。だけど、そんなにおしゃれなイベントではなかったです(笑)。フロントガラスも簡単に割れなかったし(笑)。

荏開津 - ベンツはおしゃれでしょ(笑)。ゴードン・マッタ゠クラークのやっていたこともそういうことだと思う。もちろんプロとして活動しているから考えている部分もあるだろうけど、それぞれの作品の発想の素は直感的な感じがしますね。直感でなければこんなにいろいろやっていないはず。

コンセプチュアルアートの批評と直感

- こういった作風はコンセプチュアルアートが確立されすぎる前だからできたのかなと思いました。最近では、最初に理論武装してから作品を作らなければいけない雰囲気もあって、70年代は直感で作品を作れたのかなと。

前田 - それはあったと思います。コンセプトであったり文脈に対してどう存在するのかなどのコンテクストの不在だけを批判していると単なるゲームになってしまって、本当の意味での価値を見出せなくなってしまうと思うんです。そこはコンセプチュアルアートの本当にダメなところで、批評的な価値というものが一方にあったとしても、ただ単純に誰もが楽しめるという側面も同時に存在するはず。だから、印象派とかオーセンティックな作品が今だに人気で上野の美術館とかが盛況なのは、誰でも美しいと思ったり心が洗われる瞬間があるからだと思うんです。普通のことすぎてカビ臭いけど。

僕自身、そういう部分だけが重要とは思っていないけれど、アートにとっては大事な部分のひとつだと思ってます。そこをなしにして、コンテクストがどうとかだけで作品を判断するしか批評家にできないのは悲しいかな。最近、五木田(智央)さんの展示が批評されていて、批評した批評家はキュレーターや美術館に対する批判と言っていたけれど、どう読んでも五木田さんにも牙を向けていた。腑に落ちない矛盾を感じましたね。もちろん批評すること自体はいいと思いますけどね。言語化していく作業は必要。実際、僕もこの対談のはじめにカタログの批判してしまってますしね。

荏開津 - 批評が内輪ウケと言われてもしょうがないと思いますね。五木田さんの絵や美術館のキュレーションがなんでダメなのかを、みんなが分かるような言葉で説明ができなかったらちょっと内を向いているような印象になってしまいますよね。でも、それは音楽批評もまったく同じだと僕は思っています。今、映画批評以外の批評は内向きなのではないかと思っていることもあって、微力ながら音楽について書くことをがんばろうと思っているんです。映画批評は蓮實重彦さんがいたから、山根貞男さんがいたからじゃしかたない。コミュニティの横断が難しいんですよね。

- では、今ゴードン・マッタ゠クラークが生きていたら生きづらいかもしれないですね。

前田 - そうだと思いますよ。 実業家になっていて、作品をつくっていないかもしれない。

荏開津 - 70年代初頭にパフォーマンス的な活動をしていたアーティストは、80年代を過ぎるとガラッと作風が変わる印象があるんですよね。時代が変わるから同じ事やっていてもしょうがないという考えもあるだろうし。この頃はベトナム戦争の時代で、戦争がなかったら家を切らないと思うんだよね。僕は美術を勉強してないけれど、もし勉強していたらまずは普通に綺麗な絵を描きたくなると思うんだよね。いろいろ考えているからベンツを壊したり家を切ったりするわけでしょ。

前田 - 確かにそうかもしれない。戦争や瓦礫などが刷り込みとして頭の中にないと、家が壊れることを想像できない。ニュースで日本車を壊す映像があったかもしれないし、無意識にいろいろな刷り込みがあって、家や車を壊したら面白いという思考の連鎖があったのかもしれないですね。

今後美術館で展示すべきストリートアート

- では、今回の展示でお二人の気に入った作品を教えていただけますか?

前田 - やっぱり「フード」が一番好きですね。あと、展覧会自体の空間の作り方がとてもよかったです。作品自体がそんなに残っていないと思っていたのでパレットやスポンジ、フェンスを使ってゴードンさんの世界観をうまく表していたと思います。

荏開津 - 一時期、僕も「フード」を真似たいと思っていました。いろいろな国の人が集まって好きな料理を作って安く提供するのは、超いいですよね。僕はやはり建物を切る作品が好きなので、「オフィス・バロック」ですね。自分がディレクターをしている実験映像祭「オールピスト京都」で、「オフィス・バロック」に関するゴードン・マッタ=クラークのドキュメンタリー映画を上映したこともあります。

- 今後観たいストリートアートに隣接したアーティストはいますか?

前田 - やはりバンクシーですね。国内でちゃんと展示できたらいいですね。バンクシーがめちゃくちゃ好きというわけではないんですが、あそこまで社会的にアプローチするアーティストは今いないからやらなきゃダメだと思いますよ。昔はピカソだってそうだったし。あれはもう素晴らしい存在だと思うから否定ができない。イスラエルにホテル作ったり、どうかしてると思うよ(笑)。

荏開津 - しかも社会にアプローチしている分、いろいろな人が好きなんだよね。さっきのコミュニティの分断の話と繋がるけれど、超真面目な美大生もストリートの人もバンクシーのことを好きな人がいるから、そこがすごいと思う。

- 荏開津さんの観たいアーティストはいますか。やはりラメルジー?

荏開津 - ラメルジーはニューヨークで大きな展示が今やっていますよね。あれは一見の価値があるそうで、日本ラメルジー委員会の僕としてはしょうがないから行くかも……。ラメルジーはライフワークだから(笑)。他には、QP(日本のグラフィティライター)さん。ただ、こういう風に言うのは簡単だけど、どう見せるかなんだよね……。 それともう活動が終わってるんだけど、イルドーザーの展示をやった方がいいと思う(笑)。

前田 - 一生始まらないですよ。準備に10年かかる(笑)。

- では、最後に展示に関わっていることなど、今後の予定を教えていただけますか?

荏開津 - 僕はトークイベントやります。SNIPEさんとトークします。

前田 - もうすぐ展示の会場にグッズが入荷されます。『TOO MUCH Magazine』とゴードン・マッタ=クラークのコラボTシャツと、ビームスとのこの展覧会のコラボグッズもデザインしています。

Info

東京国立近代美術館 ゴードン・マッタ=クラーク展

2018年6月19日(火)~9月17日(月・祝) 一般1,200円

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/gmc/

荏開津広✕SNIPEトークイベント

ギャラリートーク 会場: 「ゴードン・マッタ゠クラーク展」会場内 日程 : 8/17(金)18:30~

※ゲスト荏開津広(DJ/ライター/京都精華大学非常勤講師)、snipe 1(グラフィティ・ライター)、柴原聡子(編集者)

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/gmc/#section1-2

前田晃伸デザインTシャツ

ゴードン・マッタ゠クラーク展とビームスのコラボアイテムが登場。前田晃伸デザインのコラボレーションアイテム(Tシャツ、トートバッグ、ステッカー、ポストカード)全7型を 「トーキョーカルチャート by ビームス」とBEAMS公式オンラインショップにて発売中。詳細は下記