【インタビュー】Nobuyuki Matsui | ビスポークウェアとアートの融合

コンセプチュアルなコレクションと高いクオリティで、今静かに注目を集めているブランドNobuyuki Matsui。露出が少なくミステリアスな印象を与えるブランドのデザイナー松井信之に、これまであまり話されてこなかった自身の来歴や、ブランドについて話を聞いた。

取材・構成 : 西原滉平

写真 : 長井日菜子

- 今回の個展のシーズンテーマは”Doppel”となっていますが、どういうきっかけでこのテーマになったのですか?

松井 - 「ドッペルゲンガー」という言葉なら耳馴染みある方が多いかもしれませんが、”Doppel”はドイツ語で二重という意味です。以前ディズニーランドに行く機会があったんですが、「カップルコーデ」ってあるじゃないですか。二人で全く同じディズニーの服で揃えるというもので、正直僕としては見ていて少し気恥ずかしいなと思ったんですが、そこから、全く同じ物を着るってどういうことなのだろうと疑問が湧き始めて、今回のテーマのきっかけになりました。物事を学術的に掘り下げるのが好きなので、ブレインストームするうちに”Doppel”というテーマになりました.

- 先日の個展でも”Doppel”というテーマを表現したような仕掛けがありましたね。

松井 - そうです、二重の自分の幽霊のような物であるドッペルゲンガーを表現したもので、試着室にもう1人の自分が写っているという仕様です。服って、見て選んで試着するまでのプロセスって結構長いと思うんです。うちのブランドだと高価な物も少なくないですし。けれどそれを気にせず、より気軽にお客様に試着を楽しんでもらえるように作りました。僕はビスポークウエア、テーラーメイドの洋服も作っています。それとプレタポルテの違いって、袖を通すと誰にでもお分かり頂けると思うんです。職人の世界なのでコアなディテールはあるにせよ、なんとなく違うなというのは多くの人に伝わると思う。今シーズンのテーマを表現しながらもそれを感じていただきたくて、このように試着を促すようなインスタレーションを作りました。

- 渋谷のセレクトショップGardenで取り扱いがあると思いますが、以前店頭で手に取った際に、クオリティ、プライス共にハイエンドで驚きました。

松井 - 生産量が少ないために工場を通した生産がしづらく、ほとんどのアイテムを僕が上の階のアトリエで自分で作業して作っています。パターン、縫製、ときには生地加工も自分でやっていて、そのために価格が張るアイテムも多いかもしれません。

- 改めて松井さん自身の経歴を教えていただけますか。

松井 - 高校を卒業してロンドンへ心理学を学びに行きました。向こうでは心理学では異常心理から勉強を始めます。普通じゃない人の心理を知っていくことで普通の人の心理を知っていくものなのですが、やって行くうちに自分には向いてないかなと思い始めました。鬱というわけではないのですが、精神異常の人の動画をずっと見せられたりするんです。それが嫌になった際に、教授に「お前は何をやりたいんだ」って言われて、そのときアートをやりたいと思い始めました。

- それ以前にアートに触れたことはあったのですか?

松井 - いえ、全くありませんでしたし、むしろセンスの無い方だと思っていました。服装もダサかったですし、ファッションがそこまで好きというわけでもなかったです。でも、ものづくり全般は好きで、DIYなどには以前から意欲的でした。ものづくりとしてやってみようかなという感覚で、テーラードから学び始めて、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションには入りました。向こうではチューターというひとが一対一で指導してくれるのですが、その人がサヴィル・ロウ(=ロンドンで オーダーメイドの名門高級紳士服店が集中していることで有名な通り)のOBの方で、その人からテクニックを学んだり、実際にサヴィル・ロウに足を運び職人から学んだりしました。

ですから、ビスポークウエアは自分のベースにはあると思います。本当にその筋一本の職人さんから見れば間違いなく自分はまだ未熟なのですが、そのエッセンスは自分の服にあると思います。

- ファッションの知識をイギリスという土地だけでインプットしたことで他の日本のファッションデザイナーとどう違いが生まれていると感じますか?

松井 - 基本的に他のデザイナーさんのものを見る機会が少ないんです。ファッションって競争的だと言われますが、僕は基本的にものづくりが好きで、根本的には、自分が作って、それがお客様に渡って喜んでいただければ嬉しいなという気持ちがあるだけです。ですから、自分と他の方を比べてどうこう思ったことは無いですね。

- ファッション的なものにあまりアンテナを張らずに過ごしていますか?

松井 - 絵画やスカルプチャーなどのアートは好きですし、イギリス留学の際に勉強したのでよく見ますが、トレンディなファッションメディアなどに対するアンテナはあまり張っていないかもしれません。ファッションってなんだろう、っていうことをアカデミックに考えることは好きですが。もともとオーダーメイドのビスポークウェアから始めたこともあり、一般的なファッションブランド以上にお客様に寄り添う存在でいたいので、あまりファッションを意識しすぎることはないです。

- お客様とブランドとの距離感は近いんですね。

松井 - そうですね、お客様に寄り添うブランドになれたらいいなとは思っていますが、そう思うのはイギリスで目にした光景からかもしれません。

向こうではホストファミリーのところで生活をしていたんですが、そこのおばあさんが、おじいさんが亡くなった際に、おじいさんのスーツをサイズを直して息子の成人式的な記念にプレゼントしたいということになって。そこで僕が息子さんとだいたい体型が一緒だったので仕立て屋についていくことになったんです。その一連の流れ、すごくいいなと思いました。日本じゃあまりないですよね。

そういうことが今でも普通に行われている、洋服の歴史のある地で、そういう文化に触れてファッションやってみたいと思いました。

- コンセプチュアルでアーティスティックな服だなというイメージがあったので、そのような日常の風景がファッションへのきっかけだったことには驚きました。

松井 - 意外とそうなんです(笑)。だから着る人への配慮のようなものは重視しています。

例えば今回のこの千鳥格子のニットも、着やすさと暖かさを考えて身頃だけ二重にしているのですが、見えない内側の見頃にカシミヤの比率を多く持ってきています。本当は外にカシミヤを出した方がゴージャスに見えますが、こっちの方が暖かいので。

- 影響を受けたデザイナーはいますか?

松井 - ちょうどロンドンにいた時にアレキサンダー・マックイーンが亡くなったので、嫌でも目に入る存在でした。セントマーチンズにマックイーンの過去のコレクションが全てビデオで保存されているのですが、それを一晩中見ていた時期もあり、目標かどうかは分からないですが、尊敬はすごくしています。でもマックイーンっぽさは僕の服には無いかなと思います。見るものと実際に作るものは違うと思うので。

- 現在はNobuyuki Matsuiは同じシーズン、同じテーマ内でビスポークウエアとプレタポルテに分かれているのですか?

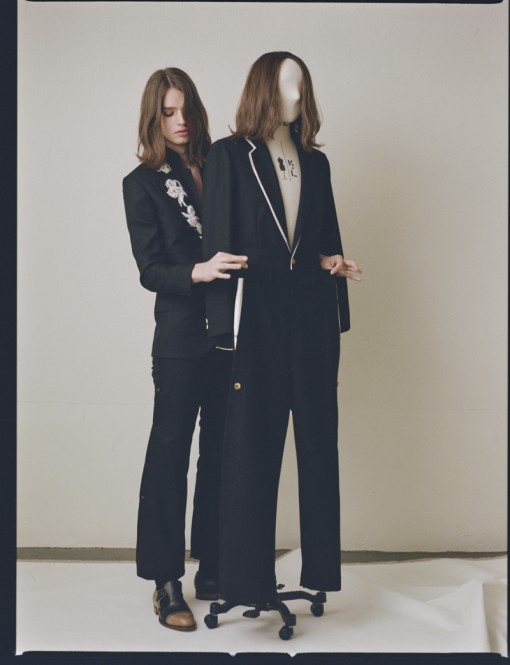

松井 - 分かれています。特に今回のテーマに関してはその形式を通して1番言いたいことを表現しました。ビスポークウエアを自分自身として、レディトゥウェアをドッペルゲンガーとしてその二つを対比させたいというのがあります。

例えばこのジャケットは同じ形ですが、生地も作りも違います。値段も4倍くらい違う。刺繍も違う。ビスポークウェアの方の刺繍は絹の釜糸で、日本刺繍に使われる糸になっています。

- 18ssのシーズンでも絹を使ったアイテムが多い印象を受けました。絹という素材にこだわりがあるのですか?

松井 - 絹にこだわっているというよりは、基本的に日本でしかできないことをやりたいんです。帰ってきて僕自身日本のことを全然知らなくて、それを知りたいという単純な好奇心もありました。いろんな機屋さんや工場を訪れましたが、そこで素晴らしいと思ったものを取り入れたいという気持ちです。そういう職人さんたちがいてこそのクリエイションだと思うので、実際に足を運んでモノをみて自分で選んでご協力頂いています。

今は色々な場所に足を運ぶのが楽しくてしょうがないです。次はペルーにカシミヤを見に行きたいなあ。

- レディトゥウエアを本格的に初めて見えてきたものは?

松井 - 売れる服は難しいなっていう(笑)。自分だけではないので、それも意識しなきゃなと。

- 今後ブランドの知名度が高くなっていくにつれてレディトゥウェアの生産数も増えると思うのですが、ビスポークウエアとのバランスはどのようになっていくのでしょう?

松井 - それは課題ですね。やっぱり両立はさせていきたいので、まずは一緒に仕事をしていける人は欲しいです。一緒にものづくりを楽しんでくれる人が現れたらレディトゥウエアも増やしていけると思います。でも会社が大きくなったとしても僕自身作ることが好きなので、デザインだけやることはないだろうと思います。自分で縫いたいし、パターンも引きたい。なので両立のこと考えると、今のところは理解して一緒にやってくれる仲間が増えれば、という感じです。

- 画家のYuta Okudaさんとコラボレーションも記憶に新しいです。

松井 - 奥田さんもロンドンの頃の友人です。画家としても人としても尊敬しているし一緒に頑張っていきたい同年代です。服作りに関しては僕が責任を持ちたいですがそれ以外の分野で知識が必要な際は、その道のプロの方と一緒にやりたいという気持ちがあります。有名、無名に関わらず素敵だと感じたプロの人たちと分け隔てなく仕事をできれば嬉しいです。

- 音楽はどういうものをお聴きになるのですか?

松井 - クリエイションに関わる音楽はやはりその手のプロの方にお任せしています。普段は無音ですね(笑)。自分が周りの環境から影響されやすいということもあるので。だから逆に、例えばレインコートのコレクションを作っているときは、雨音を再生しながらずっと作っていました。

- ルックブックを見るとシューズも印象的です。この規模のブランドでシューズまで作るのは大変そうに見えるのですが。

松井 - そうですね、オリジナルで作っています。実はうちの義理の兄が靴職人なんです。で、デザイン相談しながらテーマに沿って、生産もして行きます。これに関しても先述の通り、各々のプロフェッショナルの皆さんのお力を借りてやっていけている感じです。

- 今後チャレンジしたいことはありますか?

松井 - パリでの展示会をずっとやりたいと思っています。去年もやろうと試みたのですが、ほんとにギリギリのタイミングでダメになってしまって。今シーズンはぜひ行きたいですし、もしかしたらNYになるかもしれないですが、近い未来はそういった風に海外で展示会を行いたいです。

- 海外を見据えているのですね。たしかに、ブランドの情報を事前に調べた際に海外のサイトで多く取り上げられている印象でした。

松井 - あれは意識しているわけではなく、どういうわけかたまたま海外のプレスの方が面白がってくれるからです。日本で発信しているのになぜか海外の方にリーチ出来ているという現状もあり、海外に行った方がいいのかなと思うときもあります。

本当は日本のプレスの方にも、海外の方にも僕の方からもっと働きかけるべきだと思うんですが、僕自身ブランドの情報発信がすごく苦手で、自分から発信するのはまだInstagramぐらいになってしまっています。

- 先述の日本ならではの生地や加工も海外から注目されそうなポイントですね。

松井 - そうですね。あと、僕がこういう事を言うと偉そうに聞こえるかもしれませんが、いま日本の産地のひとがすごく疲弊していると思うんです。職人さんが減ってきていると感じます。日本でしかできないもの作りや日本に元々あったものを海外にも発信していきたいし、それによって職人さんたちが注目を浴びれば嬉しいなという気持ちはあります。

たとえば18ssシーズンのレフトオーバーというテーマは「残り物」という意味ですが、青いコートのスタッズにした水牛のツノも元はボタンの端材なんです。そういう産業廃棄物を再利用して、服に生かしていくことで何か活性化したりもしないかなと。そういうことに貢献できればいいなと思っています。

- 最後に今後の目標を聞かせてください。

松井 - 簡単に言うとものづくりが好きで作品を作っているので、お客様に買っていただけたらそれでいいかなというのはありますが、もし最終的にゴールがあるのであれば、僕が作ってるものを見てお客様の服に対する価値観を変えられればすごく嬉しいです。ビスポークの職人さんはかなり減っているので、そういうものの素敵さを伝えたいですし、それで職人さんが増えればなお嬉しいです。僕の作る服で、新しい服を長く着るという価値観もあるんだよというのを伝えて、流行りだけではなくてちゃんと服として付き合っていけるようなものを作れたらいいなと思っています。

Nobuyuki Matsui HP : https://www.nobuyukimatsui.com

Instagram : https://www.instagram.com/nobuyuki_matsui/