対談 : 田巻裕一郎 × 那倉太一(ENDON/GGRR) 展覧会『リトミック』について

東京を拠点に活動する美術家・田巻裕一郎が3回目の個展『リトミック』を2/5から1週間小岩のライブハウスBush Bashで開催する。今回の展覧会は多様なフォーマットを用い、ポップでありつつも独特の不気味さを持つ田巻の作品に魅了された、音楽レーベルG.G.R.R.とともに共催、初日にはMerzbow、ENDON、Zodiakがパフォーマンスを披露するレセプションパーティーも開かれる。

FNMNLでは田巻とG.G.R.R.を主宰するENDONの那倉太一の対談を敢行。田巻の作品の魅力などの話を通して、アートとライブイベントの境界を侵犯する展覧会『リトミック』について語ってもらった。

取材・構成 : 和田哲郎 写真 : 横山純 取材協力 ERECT Magazine

当局に認可された「正しいアート」が、街からホームレスや泥酔者=ノイズとしての他者を排除する。 対して不正なアートは、他者性を非公式な方法で表現し、それ自身、他者=ノイズとして規範を 逸脱することを欲望する。この意味で、田巻裕一郎とは不正なアーティスト=テロリストである。

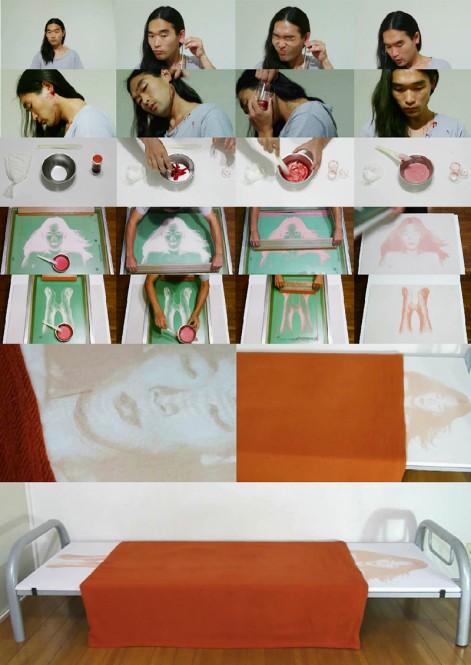

《自画像”1/1”》を見てみよう。 立体的な素材を用いて表現されるのは、希薄な身体性であり、作者自らの血液で描かれるのは生き生きとした田巻の似姿ではなく、それは眠っているというより、死んでいる。そこには一般的な自画像が欲望する、作者の理想的な鏡像としてのイメージはない。自己=描かれる対象と作品との間に自己同一性を見出すのではなく、むしろその表現不可能性を提示してい ることになるだろう。つまり、田巻はアートの定義に他者を密輸している。アートは鑑賞者の意識に変調をきたす効果を持つとされるが、それは言い換えれば、鑑賞者の意識に他者を介入させることであり、実定法を犯すことなくトリップすること、法を逸脱することである。そこにはリアルな作者の主体性が発揮され ているのではなく、リアルな彼の死が横たわっている。絶対的な他者である死を、対象を描くという行為に持ち込むこと。対象を表象=再現するというアートの公式を、一見それに従いながら殺すこと。

救世主というまだ見ぬ者のイメージを描く時、田巻はそれが私たち自身であって欲しいと願っている《第 1 話 『救世主、 求ム!』(仮題)》。このスローガンは私たちに「他者となれ」というメッセージである。もはや五体満足ですらな く、身体性の希薄さどころか欠損を抱えてすらいるこの救世主は、去勢を想起させる微細な鋲で覆われたジャケットを纏うこととなる。大きな物語の死以降の小さな物語としてのポストモダン的世界の救世主は、もはや強い身体とペニスを有する強者ではなく、複数の器官からなるノイズ=弱者であるのだ。

よって私たちにとって政治とは小さな物語のコレクションであり、取捨選択の可能性を持つ《日本国カードコレクション》。その一つとして、真・日本軍のメンバーの纏うジャケットが、救世主のユニフォームと酷似していることに注目すべきである。私たち自身がナショナリズムに駆られて軍隊となるのか、あるいはユナイトしてナショナリズム的悪魔を追い払うのか。それぞれのカードは、他のどのカードとも接続可能な機械である。私 たちは田巻からのこの問いかけに応答しなければならない。ノイズになるか、自己同一性の闇にとどまるか。カードを切る場面が、ついに巡ってきたというわけだ。 ETSUO NAGURA / ENDON

那倉 - 展覧会をやろうと持ちかけたのは自分です。田巻と自分の共通の友人が恐ろしくかっここいTシャツを着ていて、それが田巻が作ったものだったんですが、とにかくそのシャツで魅了されちゃったんです。'『My War』毎日着てるひと'だって後々わかるんですが、その'『My War』毎日着ます'のスタイルと、自分が魅了されたシャツのスタイルには時間的な隔たりがあるということを知るわけです。尚且つスタイルも変わって、現代アートモードになってるなって思って。コンセプトがあって自分の体や生き方を乗せるっていうスタイルになってるなって、その変遷も面白くて、話をしてみたくて。僕がこだわったのはシルクスクリーンで、そのシャツもどんだけでかい版でやってるんだっていうシャツなんですよ。全然昔とスタイルが違ったんで、今のスタイルを見せるというよりかは、昔のスタイルも含んだ回顧展じみたことをやりたいということを、本人に話して、そこで始まったということですね。

田巻 - それが去年の夏でしたね。僕も偶然友達がすすめてくれたバンドがENDONだったんですよ。そこでENDONについて調べたら、MAっていう友達のアーティストがジャケットをやっていた。意外と身近で、あれよあれよという間につながっていきました。

那倉 - 間にある固有名詞は共通の知り合いや、知り合いの知り合いがゴチャゴチャしてるような状況で、それが段々と接続していく時期とも一致していました。PULP Galleryもそうだし、Zodiakもそうだし。

田巻 - だからスムーズに入っていった感じはあるんですよね。

- 逆にこれまでつながってなかったのがおかしいみたいな。

那倉 - そうですね、夜出歩いてるかどうかみたいなことなんじゃないでしょうか(笑)

田巻 - 僕は出歩かないですね、黙々と家でやるタイプです。

那倉 - 夜出歩く友達がシャツを着ていたという。

- Bush Bashという場所をチョイスしたのは?

田巻 - このメンバーで展示をするとなって、お互いの表現を見せるのに適した場はどこなのかと話しているなかで、「Bush Bashなんてどうだ」という案が出ました。ライブをする場所だし、バーエリアにある程度の広さもある。これならライブと展示を別に見れるし、まとまりのあるスペースが作れるんじゃないかということで、ピンときました。僕の地元が小岩なんで、そういうのもあって、場所には縁があるしこれはいいな、と決めましたね。

那倉 - ギャラリーでライブをするかライブハウスで展示するかっていう二択があった中で、ギャラリーでやるライブにはうちのバンドだったら行けないですよね。システムが弱いし。Bush Bashならレセプションやらない日でも、他のライブがあって、その時に普通に作品が置いてあるから、目に付く数が圧倒的に多いだろうと。すごく機能合理的な話であれなんですけど(笑)。そこはでかいなと思いますね。あと僕はギャラリーの値段を全然知らなくて、相場を聞いてビックリしました。音も鳴らせない、絵を掛けるだけなのに、なんでこんな金払わなきゃいけないんだと(笑) 横のつながりがあれば旨味もあるんでしょうけど、僕としては全然違うフィールドだったし、あとすごく田巻がバンドオリエンテッドな作風だし、それは大きいですね。そうじゃなきゃ毎日同じBlack Flagのシャツなんて着ないだろうって。でも音楽の話すると僕は音楽知らないからって田巻はいうんですよ。

田巻 - 意外と知らなくて偏ってるんですよね。音楽が好きというより、このアーティストが好きという感じで、ノイズとかハードコアみたいなのが体に馴染むっていうか、一番それがポイントで。だからそこの延長上にある人たちとうまく付き合えるのかなって。音楽ジャンルとして付き合ってるわけじゃなくて、芯の部分から付き合えるのかなって僕は思ってますね。だから作風が直結するんじゃないかな。

那倉 - 広く浅くというよりは覚悟の人だよね。

田巻 - なんかそうだよね、そういうとこあるよね。ははは(笑)

那倉 - 話してて怖くなるくらいだよね。だって『My War』のシャツを死ぬまで着るんでしょ?

田巻 - 一応ね。でもさあ、そんな難しいことじゃないよ。

那倉 - まあねえいろんな記号を消費しようと思わなきゃできるのかもね。

- Black Flagは昔からお好きだったんですか?

田巻 - いや昔といっても20歳位からですかね。友達に教えてもらって知ったのは。かといってBlack Flagをずっと聴いてるかというと、そんなことでもないわけで。よくInstagramでコメントがあるのは、「君はBlack Flagのどの曲が好きなんだ?」とか「お前はBlack Flagのことをちゃんとわかってるのか」みたいなコメントがくるんだけど。いやそんなに知らないからみたいな。

なんつうんだろうね、これを言ったら悲しむ人は多いかもしれないけど、Black Flagの『My War』を持ってて聴いたりもするし、『My War』が好きだから着てるって部分はあるかもしれないけど、もっとBlack Flagを聴いてる人からしたら多分おれのスピリットは小さいと思う。それもまた偶然で『My War』着たいなあって思って、Tシャツを。それまで上下真っ黒の服で、靴も真っ黒っていうルールで決めてて。

- ルールにしたいっていうのがあるんですかね?

田巻 - 多分そうなんですよね、人間的に。こうだったらこうだみたいな。それから『My War』のTシャツでも作るかなと思って、どうせ着るなら、こんなターコイズブルーのTシャツ着るわけだから、毎日着たら面白いんじゃないかなって思ったんですよ。やってみようと思ってやり始めたんですよね。そしたらおれの気持ちとは逆にいろんな人がピックアップしちゃってて。こっちからしたらひっそりやるような感じでいたんですけど、意外とピックアップされちゃって。

那倉 - ひっそりやるつもりだったんだ、バラモン教の修行みたいに。

田巻 - 誰かに会ったときに、「お前着てるよねえ」くらいなスタンスで。フォロワー数は今5000人くらい。最近は伸び悩んでますよ。

- すごいミニマルですもんね。

田巻 - 僕的にもあれは「まだやってるの?」くらいなスタンスがいいのかなって。数年に1回みたら、まだ着てたよみたいな。たかが一生のうちの2年くらいなんで。そう考えると別に2年なんて大したことないよねっていう。中には1年で終わると思ってる人もいただろうし、長いプロジェクトになるのかなという気がしますね。

- My Warのルールにも辞めるときは1. 自分自身に負ける 2 死ぬとき ってなっていて。

那倉 - その2つがすごいこの人っぽいっていうのは僕は付き合っててわかりますね。

田巻 - だから『My War』じゃなくても良かったのかもしれないけど、偶然、自分との闘いっていうのもあるし、それは『My War』を選んで良かったなっていうのはありますね。いろんなハードコアバンドの中でおれはなんで『My War』を選んだかっていうと、そこはすごい偶然だったのかなって思いますね。しまいにこれは毎日着続けるっていうのは自分との闘いだし、人がみている中でやり続けるっていう意味では、『My War』で良かったなあっていうのはありますね。でもそれが偶然合致したときは、すごい強いパワーになるので。

- 自分で刷ってるっていうのもビックリしたんですが、今アイテム数はどれくらいあるんですか?

田巻 - 40~50枚くらいあって、最初は毎日違うのを着てくんですよ。で洗濯してそれを着ないで40枚くらい全部着倒すまで、全部バケツの中にいれていくんですよ。それをサイクルで全部着てて。そういうことしてたんだけど、めんどくさくなっちゃって好きなのばかり着てる。だから枚数は結構あるんですよね。1枚を着続けるって思ってる人もいたり、そこは聞かれなきゃ言わない話なんで。

- Instagramを使ったり、アウトプットの仕方がポップだし、いま実際田巻さんと話していても、すごい柔らかい雰囲気じゃないですか。でもやってることはすごいストイックで。

那倉 - 今日2人でこういう話にしたいっていうのも、それが面白くて。絵が暗くてブルータルだから本人もさぞかし毒々しいのかと思いきや、自分からの全くの偏見で。『My War』は結構ポップですけど、弟に書いてもらったステートメントの中でも、「ポップだけど居心地が悪い」って書いたんですね。居心地の悪さっていうのは展示会のステートメントなんで一般に敷衍するような形で書きましたけど、付き合っててもパーソナリティー同士のぶつかり合いとしては居心地は悪くないんですけど、でもどこか居心地が悪いところがあるんですよ。あっけらかんとしてるし、どう振ってもトラウマティックなものが出てくるような 性質ではないじゃないですか。まあ、本人が語れるトラウマはトラウマでないので、田巻の姿勢に触れて感じたある種の不気味さを真実味のあるものとして捉えました。ホラーっぽいんですよね。そう簡単に心理学化できないみたいな。だから近代的なものの見方がパッと裏切られてアガるみたいな(笑)でやろう、となったわけです。

那倉 -プレスリリースも結構特殊で、本人の作品レビューと、僕ら側から出したレビューが矛盾してるっていう。こんなものをバラまいてもいいのか、おれらバカだと思われないかみたいな。『自画像』の考え方とか正反対。僕ら側からは現代思想風の解釈をあてがったステイトメントを提出したわけですが、そういうのは作家本人の考えとは違う。僕らはあの自画像は明らかに死んでいる、と捉えるわけですが、作家は全然死んでるとは思ってないみたいな。むしろ血を使っているからそこにおれは生きてると思っている。ある種その関係性の賜物ですこの企画は。

- 田巻さん自身は社会に対する居心地の悪さとかを感じてらっしゃるんですか?

田巻 - 僕は居心地はあんまり悪くないんですよね。普通に生活も出来てますし、好きなことも出来てますし。

那倉 - でも闘いたいんでしょ?

田巻 - それはあるよ。僕の2013年の作品で巨大ビックリマンシールをシルクスクリーンで刷った『日本国カードコレクション』っていうのがあるんですけど。それは、その頃の社会的な風潮をすごく皮肉って、あえて超トレンドな感じでやったもので、そういう切り口の作品を作って、アートを通して世の中と闘えるかなって思ていた時期でもありました。そういう作品って閃きでできることじゃないから、すごく練って作ったし、質問をされたらちゃんと答えられるように作品を作ってかなきゃ、ほんとうにただの見かけ倒しになってしまうと、気を張ってました。でも、完成して自信をもって出したときに、全く評価がなかったんです。それに納得がいかなくて、GEISAIに出したんです。そこでも反応はあったにせよ最終的に何の賞にも選ばれませんでした。そのときに賞をとった少年がインタビューで、「僕は自分の信じたものを作って良かったです!」って言っていて、それを聞いたときに、自分がいかに絵に向き合う純粋さとか見失って、気持ちが全くよそへ行っていたのかに気付いたんですよ。やってみたはいいけど、ああいう作風も社会的なものも、自分には合ってないんだってわかったんですよね。

那倉 - でも、その時期の現代アートモードだったときに右翼・国粋主義的なモチーフが何故頭を上げたかっていうのも気になるところなんですよね。バトルジャケットのテイストは三島由紀夫が『狂い咲きサンダーロード』の衣装を着るみたいなイメージを感じてて、独特な居心地の悪さを突きつける感じがある。あとすごく作風が男根的というか。誰かが追っかけて語っていかなきゃいけない。

- 日本的なモチーフに惹かれる理由はあるんですか?

田巻 - 子供の頃の影響もあるんでしょうね。たとえば特撮ヒーローものとか、デビルマンやマジンガーZあたりをすごく見ていたんですけど、そういうのって最後はヒーローが爆弾持って死んだりするんですよ。ヒーローが責任とって死ぬ、みたいな。こういう精神がどこか頭の中に刷り込まれていて、作品を作るとき、無意識にそこからピックアップして作っているのはあると思いますね。

那倉 - スレスレのテーマが多いですよね。仲良くなって絆が深まってきてるときの表現として、「最終的には一緒に戦争に行きたい」って言われたんですよ。いい表現だなと思ったんですけど、でもとりあえずまず戦争はやめようよって。

- 戦争に行きたいっていうのはどういうモチベーションなんですか?

田巻 - なんだろう、僕には愛国心と、家族や仲間を守りたいっていう強い気持ちがあるんですよ。もちろん、戦争がしたいという話では無いです。そこは間違えないでもらいたいです。でも、もし万が一、戦争が起きてしまったら国や家族のために何かできるんじゃないか、ってことです。それに、オリンピックじゃないけど国のために頑張りましょうっていうのを、いいねって思うんですよね。こういう部分は誰かに教育されたわけじゃないけど、自分の中で繋がってるんだろうなって。

那倉 - 自分としてはオリンピックなんか中止にして欲しいくらいなんで、全くそういう思想は受け入れられないですが、だからといって付き合わないってならないのも大事なことだと思うんですよね。BURZUM聴く聴かない問題みたいな(笑) これまた居心地が悪い。関係性の答えが出てないっていうのが面白みでもあるんですが。本当に酷いこといいだしたら無論たしなめなきゃいけないんだけど、愛国が悪いわけじゃもちろんないと思うんで。レイシズムでもないし、そこは怖がらずに精緻化したほうがいいと思うんですよね。

- 国っていう部分はどういうところから出てきてるのかなと。実際オリンピックのためになにかをするっていうわけではないですよね。

田巻 - 日本人として闘いたいっていうのがあるんです。今はグローバルとか言われてますけど、いやグローバルはいいです、日本人で闘いたいです。っていうのが強いのかなって。作品にしてもそういう部分がどことなく出ていて、ドロッとしてるのかなって。

那倉 - 結果明らかに日本人の所業だと判るような作品が出ることはいいことだと僕は思います。しかし日本として闘いたいというのは僕は相入れないですね。男気のある人って闘争モデルで、「勝ち負け」にこだわることが多いと思うんですが、文化的衝突としての闘いにおける勝ち負けって武器=作品を使用しての「殺す/殺される」関係でなくて、「魅了する/魅了される」関係だと思うんですよね。殺したら観客いなくなっちゃうし。

僕は自分が日本人だということよりも、競争相手としてのアメリカの白人との関係を強く意識せざるを得ない。特に日本でバンドやるというのはそういうことだと考えています。さっき田巻が言ってたグローバリズムの話ですが、バンドもデザインも流通して通じる表現形態を選んでいる時点でグローバリズムに加担してる可能性があって、あくまでグローカルメニュー、例えばマクドナルドの照り焼きバーガーとしてしか、Made in occupied Japanとしての想像力しか実はないんじゃないかって時々思うんです。

那倉 - もっと言えば自分なんかは白人の歴史を反省している白人が理性だという教育の中で育ったわけです。そういうことをどう捉え直すかという局面に来ている。右左に回収できないっていうのは明白ですよね。今は右は右でくっついて、左は左でくっついてるじゃないですか。そういうのじゃなくてアートとか音楽になったときの話の現実ってことで、今日も田巻についてきたんですよ。僕は今日手を汚すつもりできたので、それだけしても皆さんに彼を知ってもらいたいっていうのがあるんですよね。1個の作品で考えて、評価するんじゃなくて全部で考えたときに、ハンパないなってなってもらって、この先の動向を追ってもらいたい。だって作風変わってもそれ着てるんでしょ?

田巻 - 着てる、着てる。段々楳図かずおがボーダー着るような感じになればいいのかなって。タレント性は求めていないけど、知ってもらいたいっていうのはある。作ってる分にはまあ見てもらいたいのは普通の感情だと思うんですよね。有名になりすぎるとできないこともあると思うんで、自分らしくやっていければ一番良いのかなって思いますね。

那倉 - 僕は自分がそうできないので、すごくいいと思う。

- 活動を始めたときはどういう作品だったんですか?

田巻 - 子供のときから落書きとか模写みたいなことでずっと絵を描いていたんです。スケボーをやっていたので、デッキのデザインとかMetallicaのジャケットをやっていたイラストレーターのPusheadがすごい好きで、じゃあ僕もイラストレーターになりたいなと思って描き始めたのが、最初でしたね。

那倉 - ここが王道なの最高じゃないですか。「Zorlacのシャツめっちゃ買ったよね」って!

田巻 - そこから感覚がイラストレーターからアーティストに変わってく時期っていうのが自分のなかでありました。いろいろシーンを知っていったらイラストレーターの群れがすごい嫌になっちゃって。そこから平面じゃなくて立体になっていって。立体から映像っていうのがあり、今に至るって感じですね。カードの作品以外はひらめきで作ってるようなところがあります。血を使った「自画像」も、あれはシルクスクリーンでプリントしてるんですけど、赤っていいよねって思ったんです。何がいい赤かな、あ。血がいいやって。血は綺麗だけど出せないよねって思ったんだけど、自画像といえばゴッホだ、ゴッホ耳切ったんだよね、と。じゃあ耳を切って血を出すかっていう流れです。それはオマージュ的な要素もあって、すごい合致した感じがして、じゃあ頑張って切ってみようかと思いました。

那倉 - でも血をだしたかったんでしょ?

田巻 - 血を出したら面白いなと思って。なんかパンクの人とか血を出すでしょ。

那倉 - G.G Allin!!!

田巻 - 血ってすごく材料として意味があるものじゃないですか。そういう意味でも血はあの作品に必要だったんだろうね。

那倉 - つまらないこと聞くけど血って伸びとかいいの?

田巻 - 血は伸びがよくなかった。刷れる分量も出せなかったのよ。意外と出なくて、インクの素になるバインダーっていうのがあるんですけど、それと血を混ぜたんですよ。あの作品はその血と、僕が寝てたベッドと、仕事であるシルクスクリーンという技術を使って等身大の自分を作るっていう。ステートメントは真逆の切り口だったからすごく面白かったですよ。ああこういう解釈もあんだねって。自分からは出せない部分が出るから、すごく面白かった。でも真逆だからといって、いや違うよ、とも思わないんですよね。作るのが先であって、作ったあとに自分のコンセプトっていうのが作品的に出てくるんですね。ひらめきで作る分あとから、ああ、これはこうでこうだったんだっていう答え合わせをしているので。人から違うことを言われても、何も知らない目線で見た上で、それがその人自身の答えなのかなって思いますね。

那倉 - 兆候をキャッチしてると思うんですよね。だからそれが右っぽいっていうのもすごくよくわかるというか。「考えるな感じろ」ってすごく保守的な言葉だと思うんですよね。正しさを担保するのが身体性という意味じゃないですか。野村秋介が「右翼っていうのは民族の触角じゃなきゃいけない」って言ってて、その触角ぽさっていうのをすごく感じるというか。やってることも考えるよりも先に身体性があるし、仕事も毎日シルクスクリーンやってるし。切断があまりないというか、仕事も作ることもMy Warを着ることも。だからあの自画像のことを自分だって言い切れる。それは刺激と運動が一体になってるというか、自律してるってことですよね。自律してたら闘うしかないもんね。人生勉強みたいな気持ちとかあんまりないでしょ?

田巻 - うんあんまない。他の人の作品を見たら、どこかで無意識的に出ちゃうときってあるじゃないですか。だから自分からあんまり取り入れてないっていうのはありますね。すごい頭でっかちになっちゃうのが怖いんですよね。誰のどの作品が好きか?と聞かれる時も、作品というよりは精神が好きっていうのはあるんですけど、作品が好きだと言えるのは数人しかいないんです。例えばCharles BronsonってバンドをやっていたMark McCoyってアーティストは、姿勢もアートも本当に愛してますね。売れたくもないし、自分でレコード会社作って、自分でデザインしてる。その人を見るたびいつ見てもいいなって思うんですよね。一番好きかもしれないですね。

那倉 - あの人自体がすごいアメリカだよね。俺らの上の世代だとDischargeからのっていうのがあるじゃない。でも俺らの世代になるとまた変わってくるんだよね。

田巻 - この人はアートカレッジみたいなの出てベースがすごくしっかりしてるんだよね。洗練されてますね。

那倉 - ルーツがアメリカのものは多いっていうのはあるんじゃない?

田巻 - Black Flagも、スケートもそうだよね。さっき言ってた影響が出ちゃってるもののひとつかもね。見れば見るほど寄ってきちゃうみたいなところが自分の中にもあるから、あんまり見ないっていう事です。

- 今の仕事はどれくらいやっているんですか?

田巻 - 8年くらいですね。会社をアトリエ的にも使わせてもらってるし、作品を作るときもそこでシルクスクリーンを刷っています。やっぱりシルクスクリーンは自分にとって大切ですね。

那倉 - でもやっぱりシルクスクリーンの中でも、特殊なことが得意だよね。

田巻 - 器用なんだよね、なんでも大概できちゃう。

那倉 - 画力あるもんね。

田巻 - 意外と描けるんだよ(笑)

- 展覧会をやるとして、今ってPR文として批評家のコメントとかが載っているときがあるんですが、普通は展覧会の意味を補強してるんですが、今回はそこが分裂してるじゃないですか。そこも非アート的な試みになってるのかなと。

那倉 - プレスキットを作るにあたって美術業界で働いてる知り合いに聞いて、とりあえず美術業界のフォーマットに乗ってみるゲームをやってみようと思って。いくつか相手にしてくれたんですが、こんなにもらってくれないの?って。あとメディアって基本的に返事くれないんですね。ステートメントの作りとメールの体裁はあるアート集団とある雑誌のフォーマットをパクりました(笑) 体裁を整えようと思って。それで、時間がない中でプレスキットをこさえていくうちに、僕らがこさえたステートメントと作家自身によるレビューの間にある矛盾を擦りよせるわけにはいかない、分裂させたままにしなくちゃいけない、と思うようになりました。

那倉 - あのステートメントの書き方って前時代的な批評のパロディというか、ベタで超つまらないことなんですよ。クソのようにつまらないことなんですけど、作家がここまで作家ぽくなるとそれこそ神話みたいな感じで、有効だって思ったんですよね。ストーリーが展開していきそうな夢があるなと思って。現代アートの人って自分でしゃべれないとどうしようもないっていうところがあるわけじゃないですか。だし自分に対する批評まで想定してカウンター打てなきゃっていうレベルに見えるんです、そうなると自分の周りの批評をある程度コントロールできるわけで。

那倉 - でも今回は田巻の友達が批評性のあるプレスキットを作ってバラ撒くところからはじめた。友達はなかなか批評はしないじゃないですか、でもちゃんと批評の言葉に則ってやれば、ディスでも悪口でもなくて、批評になるっていう。批評家でもなんでもないのになんでこんな批評の力をみたいなことを言ってもしょうがないですけど。でも批評の仕方さえも『My War』の扱いとかビックリマンチョコの扱いに近いんですよ、教科書的なことをやってるんで、一種のギャグですよね。真似してちょっとズレてるところを誰が拾ってくれるのかなというところですよね。だからマジで言ってることよりも、マジで言ってることを聞いたときのズレのほうが今っぽいというか。批評が補強装置になったら運動はないわけじゃないですか。

田巻 - 今回は3回目の展示で、やっとできたなという気持ちです。何より、ただの展示ではなくて、那倉くんみたいなミュージシャンと一緒にできるのは僕的にはすごく嬉しいんです。自分たちにはすごく通ずる部分があるし。あと僕は口下手なので、伝えられるものがないぶん、作品を見てもらえれば伝わるんじゃないのかなって思いますね。

那倉 - レセプションイベントに関してはMerzbowとENDONとZodiacのDJがあって、ZodiacのDJの冒頭に彼とのコラボがあるっていうことで、ライブ的にもそれがトリですからね。それで本人と本人の作品と全部みてもらうことにでモヤモヤしてもらいたい。ちょっとずつズレてくことが面白いと。一番大事なのはズレを楽しむってことですかね。まとまりのいい体のいい感じにはしたくないっていうのはありますね。イカれたサブカルの乱痴気騒ぎにするってことじゃないんですよ。逸脱するズレというより、僕と田巻の間に幽霊が宿るってことだと思うんですよね。それを見てもらいたいです。

Info

タイトル:田巻裕一郎 第3回個展 “リトミック"

会期:2017年2月5日(日)~12日(日) 13:00-各日ライブイベント終了迄

会場:小岩 BUSHBASH

〒133-0056

東京都江戸川区南小岩 7-28-11

ファーストセントラル 101

TEL/FAX: 03-6657-9939

MAIL: info@bushbash.org

WEB: http://bushbash.org

【レセプションイベント】※どなたでもご参加頂けます。

日時 2017年2月5日(日)

ステージ開場 16:00 開演 16:30 終演 21:00予定

開場 小岩BUSHBASH

出演 Merzbow / ENDON / Zodiak / 田巻裕一郎 × Zodiak

入場料:展覧会のみ=無料 レセプション・イベント+展覧会=¥2000+1ドリンク

主催:田巻裕一郎

共催:G.G.R.R.

お問い合わせ:y16osan@gmail.com ( 田巻裕一郎)