【インタビュー】初期NYグラフィティに迫るドキュメンタリー 『Style Wars』プロデューサーが語る 「ヒップホップ」寸前のストリート

ヒップホップ好きなら、四大要素であるDJ、MC、Breakin、Graffitiの全てに通じていなくてはいけない

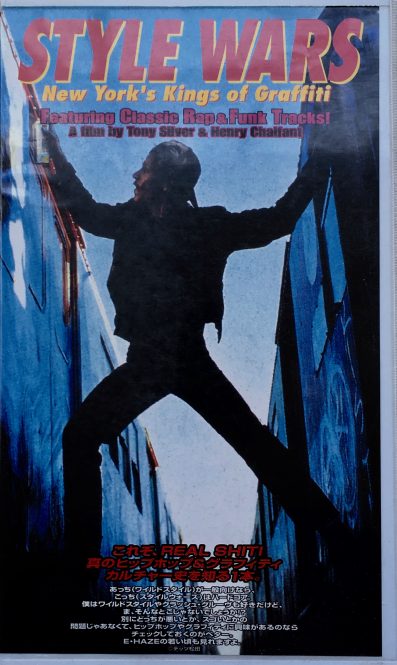

ゼロ年代も前半くらいまでは、多くのヒップホップファンが本気でそう考えていたように思う。そんな時代に「グラフィティに興味があるなら“絶対に”見るべき作品」と言われてのが、1981年から83年にかけて制作された『Style Wars』だった。初期のヒップホップシーン、とりわけグラフィティライター(以下基本的に「ライター」と表記する)に密着したこのドキュメンタリーは「同時代に作られたヒップホップ映画とは一線を画す」という評価を集めていた。

『Style Wars』は、80年代のNYのストリートを、ありのままに記録した作品だ。列車への「ボム(=落書き)」に人生を捧げるライターはもちろん、それを冷ややかな目で見る市民や鉄道会社、ストリート・カルチャーを取り締まるニューヨーク市長や警察、さらにスーパーサグなライター・CAP(※1)、グラフィティで金儲けをたくらむセレブといった「悪役」も撮影し、それぞれの言い分を取り上げている。

まあ特定の勢力に肩入れすることなく、あくまで客観的な視点を貫いたわけだ。その甲斐もあってというべきか、当事者であるライター、こうした作品には異常に厳しい評価を下しがちな、いわゆる「ヒップホップ警察」の間でさえ、おおむね「リアルかつ資料性の高い作品」として支持されてきた(※2)。

「歴史的名作」と言われる『Style Wars』だが、実は日本において劇場公開されてこなかった。ようやく字幕版VHS(※3)が発売されたのは、初公開から10年以上が経過した1995年のこと。その後、2006年にDVDがリリースされているものの、どちらも現在は廃盤となっており、ここ数年は再び気軽に観られない作品に逆戻りしていた。

そんな『Style Wars』が、ついに日本において公式に初公開される。未見の方はもちろん、もう何度も見たという方も、あらためて劇場の大画面と大音響でグラフィティの奥深い世界の一端を垣間見つつ、ヒップホップの初期衝動を感じていただきたい。

本題に入ろう。この名作にプロデューサーとして関わり、全世界のライター人口を激増させた人物がいる。フォトグラファー、ヴィデオグラファーで彫刻家のヘンリー・シャルファントだ。

ヘンリーは『Style Wars』制作から10年ほど前、「四大要素」が、ニューヨークのごく一部のエリアで愛される名前のないムーブメントだった時代から、積極的に撮影を行ってきた。美術館や当時有力だったギャラリーで作品展示を行い、ストリート・カルチャーと白人セレブが仕切るアート・シーンのリンクを強化したことも重要な動きとしてあげておきたい。

写真集のリリースを通じて、グラフィティ・カルチャーの布教も行ってきた。中でもマーサ・クーパー(※4)との共著『Subway Art』(1984)は、インターネット以前のライターにとってバイブル的な一冊だった。初期のNYグラフィティを捉えたレアな写真を収録しているだけでなく、グラフィティの実践的な入門書でもあったからだ。同アングルから連射した写真をつぎ合わせたパノラマ写真の採用(※5)など、グラフィティ撮影のスタンダードを作り上げた作品であったことも、売上に拍車をかけた。その累計発行部数は、なんと50万部を突破しているというから、おそらく世界で最もよく読まれたグラフィティ写真集ということになるだろう。

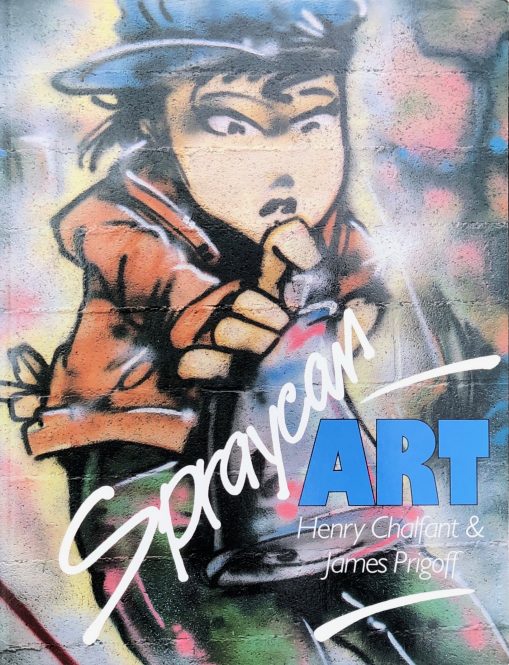

続編とも言える『Spraycan Art』(1987)にも触れておきたい。全世界に広がったNYスタイル・グラフィティの盛り上がりを記録したこの作品は、ブロンクス周辺に限定されていた前作とは打って変わって、取材エリアを拡大。ニューヨーク市全域、フィラデルフィア、サンフランシスコ、LA、さらにはヨーロッパやオセアニア地域のグラフィティシーンまで紹介している。当時、UKを代表するライターだったGoldieや3D(Massive Attack)の若き日の姿もバッチリ収録されているので、音楽好きの皆さんも是非手に取って確認してみて欲しい。

ご存知の通り『Style Wars』の監督はトニー・シルバーである。しかしシーンとの間に信頼関係を結び、そのカルチャーを理解していたヘンリーの存在無くして、この名作が誕生することはなかった。そもそも『Style Wars』がグラフィティ重視の構成となったのも、ヘンリーの提案あればこそなのだ。

というわけで、今回は初期ヒップホップシーンの生き証人であり、グラフィティを世界に広めた伝道者でもあるヘンリー・シャルファント氏から、名作『Style Wars』について詳しく話を聞きつつ、「ヒップホップ」と名付けられる寸前の四大要素の姿にも迫っていく。前振りと同じく長い注釈には、ヒップホップ〜グラフィティにまつわる情報を詰め込んだ。ご一読いただければ幸いだ。

※1 「CAP」:1970年代から活動を続けるライター。「スローアップ」と呼ばれるシンプルなグラフィティで都市を絨毯爆撃する「ボマー」として知られている。他のライターの「マスターピース」を上書きするため、当時のライターの間で非常に評判が悪かった。が、その後のグラフィティに与えた影響は計り知れない。元々はブロンクスのバイカーギャングだったそうで、銃身を切り詰めたショットガンを懐に忍ばせ、気に入らないライターの個展を銃撃したりも。モットーは「アウトローにルールはいらない」「質より量」。

※2 「字幕版VHS」:渋谷にあるヒップホップクラブ「HARLEM」を運営する株式会社おたのしみ研究所から『Wild Style』と合わせて発売された。大掛かりな設備が必要となるVHSのリリースが出来たのは、セクシービデオを手がける企業とコネクションがあったからだと言われている。パッケージのクレジットには、かつて渋谷にあったクラブ「CAVE」が高木完を総合プロデューサーに迎えて立ち上げたレーベル「VORTEX」の名も。

※3「おおむね『リアルかつ資料性の高い作品』として支持されてきた」:とはいえ一部のライターから「ブロンクス周辺のライターを特別扱いして、ブルックリンやクイーンズのライターを軽視している」とのツッコミがあった事は付け加えておきたい。この指摘については後にヘンリー自身も受け入れている。

※4「マーサ・クーパー(Martha Cooper)」:1970〜80年代のNYストリート・シーンを記録したフォト・ジャーナリスト。『Style Wars』でも大きくフィーチャーされているレジェンド・ライターのDONDIと知り合い、グラフィティの撮影にのめりこむ。ヘンリーとの『Subway Art』以外にも、オールドスクール期のHip Hopを知る上で重要な資料となる『Hip Hop Files: Photographs 1979-1984』はじめ多数の著作を出版している重要人物。 https://www.instagram.com/marthacoopergram/

※5「パノラマ写真の採用」:展覧会の資料に掲載する写真に巨大な彫刻を収める際に使うテクニックを応用した、いわゆる「ツギラマ」と呼ばれる手法。言うまでもないことだが、当時のヘンリーはフィルムカメラで撮影を行っており、連射にはモータードライブを採用していた。

取材・構成:吉田大

「69年頃からタギングを見ていた」

1940年にペンシルバニア州で生まれたヘンリー・シャルファントは、1958年にカリフォルニアの名門スタンフォード大学に入学。卒業後は彫刻家としてヨーロッパで活動していた。三十路に足を踏み入れたばかりの青年芸術家の人生を一変させたのは、「今後、アメリカはもちろん世界の文化の中心地となる」という周囲の薦めで決断したNYへの移住だった。時は1970年代初頭。後に「ヒップホップ」と名付けられ、世界を一変させる巨大なうねりが誕生しつつあった。若き日のヘンリーは、この地で最初期のグラフィティと運命的な出会いを果たす。

- いつからNYに住んでいるのでしょうか?

ヘンリー - 移住したのは1972年の暮れです。 最初はスタジオに住んでいたのですが、少し後にアパートメントへ引っ越しました。73年から25年間アッパーウエストサイドに住んで、その後はグリニッジ・ヴィレッジに移りました。6年ほど前からはブルックリンに住んでいます。ただ私のスタジオは1995年ぐらいまで、20年間ソーホー(※6)にありました。

- 初めてグラフィティを見た時、どんな印象でした?

ヘンリー - NYには、移住する前の1969年頃から遊びに行ってました。既にタギング(=最も簡易なグラフィティ。サイン)を見かけるようになっていましたね。ライターで言うと、CAY161、STITCH1、JUNIOR 161(※7)あたりのタグをよく見ました。「これを描いているキッズは一体誰なんだろう」「なぜ名前の後に数字をいつも入れているんだろう(※8)」という疑問が湧き上がって来たことを覚えています。

- 70年代はグラフィティの変化のスピードが早かったのでは?(※9)

ヘンリー - 73年に移住して、たった数年で一気に描写が進化していることに驚きました。例えば文字のアウトラインを描くようになったり、地下鉄車両の全面に大きなピースを書くようになっていたんです。すごく感動して、ますますグラフィティにのめり込んでいきました。

- 「線」で表現されていたタグが、「面」で表現されるようになり、さらに巨大化していった、と。もっとも印象深いスタイルの変化は?

ヘンリー - やはり「WILD STYLE」ですね。いまやグラフィティは、ひとつのアートフォームとして世界中で認知されていますが、最も大きな特徴と言えるでしょうね。この新しいスタイルが誕生する以前のグラフィティといえば、装飾された文字やバブル・レター(=泡や風船のような字体)が中心でした。多くはコミック(※10)やサイケデリックカルチャーの影響(※11)を受けていたように思います。まだ60年代の影響を引きずっている時代でしたからね。

- 「WILD STYLE」の特徴を教えて下さい。

ヘンリー - まずライターが発明したスタイルであること。そしてレター(=文字)が絡み合っていたり、3D的な表現があったり、アロー(=矢印)が取り入られています。まるで文字が躍動してどこかに向かっていくような描写ですね。

- なぜそういったスタイルが生まれたのでしょうか?

ヘンリー - 「移動する物体」に描かれていたから、というのが私の個人的見解です。つまりキャンバスである地下鉄にインスパイアされて、新しい表現を生み出していったのではないか、と。

- 当時、衝撃を受けたライターなどはいますか?

ヘンリー - 「WILD STYLE」への発展に最も貢献した、RIF170、PHASE2、TRACY168(※12) といったライターたちです。初めて「WILD STYLE」というワードを使ったのはTRACY168。クルーの名前も「WILD STYLE」でした。

- そこから本格的にグラフィティの撮影を始めた。

ヘンリー - その通りです。ただ最初は駅のプラットフォームに立って、良いグラフィティが描かれた電車が通り過ぎるのを待つ以外なかった。時には2〜3時間待ってましたね。まるで獲物を狙うハンターのようでしたよ(笑)

- ライターからの情報提供はなかったんですね。ヘンリー - そもそも最初の2〜3年間はライターと会話をすることさえ出来ませんでしたからね。彼らは15歳前後の黒人やヒスパニックの子たちが多かったのに、私は40歳の白人でしたからね。後から聞くと、やはり警官だと思われていたようです。

- 『Style Wars』の中で、ライターのSKEME(※13)も言ってましたが、そもそもグラフィティシーンの外にいる人々に認められたいとは感じていなかったというのもあったんでしょうね。最初にライターと話した時のことを覚えていますか?

ヘンリー - 撮影を始めてから数年経った頃、1979年の春のことだったと思うんですが、いつものように数時間写真を撮っていると、プラットフォームの反対側にカメラを持って立っている少年がいたんです。その子が話しかけてくれたんですよね。NACというライターでした。

- どんなやりとりがあった?

ヘンリー - 「何やってるの?」と聞かれたので、「私はカメラマンで、グラフィティのドキュメント写真を撮っているんだ」と説明しました。持っていた写真を見せると、ライターの才能を認めていることを理解してくれたみたいで。そして、その中にあったDEZ(※14)の作品の写真を見た彼が「オレの従兄弟だ!」と言うんですよ。「是非会いたい」と伝えると「ライターに会いたいのなら、3時ぐらいにブロンクスの149丁目グランドコース駅(※15)にあるベンチに行くといいよ」と教えてくれたんです。 早速その日に足を運びましたが、このベンチこそが当時のグラフィティカルチャーの中心地だったんです。

- 当時ライターの交流スポットになっていた通称「ライターズ・ベンチ」ですね。しかしなぜ昼の3時だったのでしょう?

ヘンリー - 学校帰りのライターたちが集まっていたんです。私が初めて行った時は6〜8人の少年たちがブラックブック(=スケッチブック)を持って、ひたすら通り過ぎる電車を眺めていました。

- どんなライターが集まってました?

ヘンリー - 1979年で言うと、KEL、CRASH、DEZ、MAD、MITCH77(※16)が常連でした。 彼らと話しているうちに「私のスタジオを開放して、作品を見てもらったら良いんじゃないだろうか」と思いついたんです。 撮影したグラフィティの写真を展示していたし、写真で作ったアルバムなどもありましたから。そこで「良かったら遊びに来なよ」みたいな形で住所を教えてみたんです。

- 来ました?

ヘンリー - ええ。すぐに。そして頻繁に遊びに来てくれるようになりました。そこからは彼らも心を開いてくれて、どんどん仲良くなっていきましたね。ライターたちは私にシーンの情報や絵をくれる。代わりに私は彼らの写真を撮影する。良い交換条件を持った関係が生まれたわけです。

- ライターたちは、ヘンリーさんの写真のクオリティの高さに驚いたらしいですよね。当時のスタジオは、どんな様子でした?

ヘンリー - ちょっとしたグラフィティの博物館みたいな場所でしたね。常にライターたちがハングアウトしたり、ミーティングをしてました。最初はNYのライターだけが集まっていたのですが、グラフィティが広まってからは、カリフォルニア、イギリス、フランス、他のヨーロッパの国々、アジアからも。世界中からやってきた若者たちの情報交換の場になっていました。このスタジオは、79年から95年まで運営してました。

※6 「アッパーウエストサイド〜グリニッジ・ヴィレッジ〜ソーホー」:すべてサウスブロンクスの南西に隣接するマンハッタン島の地名。「アッパーウエストサイド」はマンハッタン島中西部、「グリニッジ・ヴィレッジ」と「ソーホー」はマンハッタン島南部にある。 基本的に高級住宅地だったり、(お金のある)アーティストに好まれるエリア。ざっくり「マンハッタンは南に行くほど金持ちの白人が住んでいる」と捉えておくと『Style Wars』期のNYで何が起こっていたかを理解しやすいかも。

※7「CAY161 やSTITCH1やJUNIOR 161」:最初期のNYグラフィティシーンで活躍していたレジェンドライター。1967年ごろには活動を始めていたそうで、非常にシンプルなタグが印象的。ニューヨークのグラフィティが、たった数年の間に凄まじい進化を遂げたことを実感できる。

https://www.instagram.com/explore/tags/cay161/

https://www.instagram.com/explore/tags/stitch1/

https://www.instagram.com/explore/tags/julio204/

※8「なぜ名前の後に数字をいつも入れているんだろう」:当時のライターはタグネームに自分の住所に関係する数字を入れることが多かった。例えば「TAKI 183」の名は、ワシントンハイツの183rdストリートに住んでいたことに由来している。言うまでもないことだが「ナンバーワン」「オンリーワン」を意味する「1」もド定番。

※9 「70年代はグラフィティの変化のスピードが早かった」:1971年にTAKI183のタグが新聞で紹介されたことで、NYのライター人口が激増。日々新しいスタイルが生み出され、グラフィティに適したスプレーノズル、インク、インクを詰めるスクイーザーなどのギアも次々に発見〜発明されていった。ちなみにTAKI183を「最初のライター」と誤解している人も多いが、実際は「ニューヨークのメディアに初めて紹介されたライター」。 https://www.taki183.net/

※10「コミック」:60年代後半にカウンターカルチャーの影響を受ける形で始まった「アンダーグラウンド・コミックス運動」に参加した作家からの影響などが見て取れる。とりわけコミックライターのヴァーン・ボーデ(VAUGHN BODE)の作風にインスパイアさせたライターは多かったようで、彼の生み出したキャラクター”CHEECH WIZARD(チーチ・ウィザード)”や”Lizard(リザード)”は、Wild Styleの登場以降も人気のモチーフであり続けた。https://www.instagram.com/p/CKMpx4ChDu_/

※11 「サイケデリックカルチャーの影響」:69年のウッドストック野外コンサートを頂点として、ヒッピームーブメントが下火になってゆく70年代に入って以降もセントラルパークのナウムバーグ音楽堂(Funkadelicがアシッドをキメまくって撮影したと言われている“Cosmic Slop”(1973)のMVにも登場する)付近には「パーキーズ」と呼ばれるヒッピーの一派が集まるスポットが残存した。そこでハングアウトしていた白人の若者たちも初期のグラフィティシーンに参加。映画『Wild Style』のタイトルレターを担当し、『Style Wars』にも登場するZEPHYRもその一人だ。ちなみに、彼のグラフィティの師匠は、映画監督スパイク・リーの弟「SHADOW」こと故クリストファー・リー。 http://zephyrgraffiti.com/

※12 「RIFF170」:タグネームは、70年代に人気だったCMのキャッチコピー「Reading Is Fundamental」(「読書が基本」の意。おそらく同名の教育〜識字促進団体からサンプリングしたものと思われる)の頭文字に「Fantastic」の「F」をプラスしたもの。WORM 161、DOVE 2、CONANなど、頻繁にタグネームを変えつつ活動していたため、正当な評価を受けていないと言われている。1976年にライターを引退している。https://www.instagram.com/riff170/

「PHASE2」:1955年生まれ。数え切れないほどのスタイルを生み出したグラフィティ史上、最も偉大なライターの一人。1972年後半には「バブルレター」を考案すると共に「アロー(矢印)」の使用を始めていた。本人は「落書き」を意味する「グラフィティ」という呼び名を嫌い「エアロゾール・アート」という呼び名を推奨していた。ブレイカーであり、またラッパーとして楽曲も発表していたりも。難病であるALSを患い、2019年12月12日に永眠。享年64。

「TRACY168」:1958年生まれ。11歳の時にライターとして活動開始。一般的に「WILD STYLE」の発明者として知られている。同世代のライターの中でも色彩感覚が独特なのは、おそらくサイケデリックスの影響と思われる。70年代後半からは、壁画の制作などアート関連の仕事も開始。広告代理店でも働いていた。ブロンクスのストリートギャング「Black Spades」の名誉会員だったらしい。クルーとしての「WILD STYLE」には「TheWanted」という別名も。

https://www.instagram.com/the_tracy168/

※13 「SKEME」:1978年に活動を開始。80年からは列車を標的として、凄まじい勢いでハイクオリティな作品を量産し、彼のグラフィティが描かれた列車が市内の5地区すべてを走る「オール・シティ」を達成。NYグラフィティシーンのキングとなるも、『Style Wars』にも登場するキャラの濃い母親の望みで、1982年に米軍入隊。空挺部隊などを経て、2010年に除隊したあと、過去のレガシーをひっさげて「アーティスト」になった。と、言われているが、時折「ライター」としても活動している模様。熱い。https://www.instagram.com/skemethreeyardking/

※14 「DEZ」:『Style Wars』にも登場するライター。ハーレム川を挟んでサウスブロンクスの南西に位置するスパニッシュ・ハーレム出身。ライターと並行してDJとしても活動していたが、80年代の後半にドラッグディールの罪で服役。獄中で相当思うところがあったらしく、90年に出所した後は、趣味程度に考えていたDJと真剣に向き合うようになる。ゼロ年代以降はDJ KaySlayとしてミックステープカルチャーを大いに盛り上げ、自身のスタジオアルバムもリリースしている。

https://www.instagram.com/deztfa/

https://www.instagram.com/DJKayslay/

※15 「149丁目グランドコース駅」:ブロンクスにある地下鉄の駅。ライターが集う「ライターズ・ベンチ」があった。この駅は、周辺のライターにとって主戦場だったブロンクス〜ブルックリンのヤード(=操車場)やレイアップ(=列車の一時保管所)を利用する複数路線が乗り入れており、また線路の間に遮蔽物がなく、さらに見晴らしの良い高架通路を備えるなど、とにかくグラフィティが描かれた列車を見るのに最適な条件が揃っていた。駅前のドーナツショップでハングアウトするライターも多かったとのこと。

※16 「KEL」:KEL139th。『Style Wars』に出演した80年代を代表するライター。CASE 2、CRASHらが所属するグラフィティクルー「ROC(Rock On City)」のメンバー。現在は「KEL1st」と名乗っている。 https://www.instagram.com/kel1st/

「CRASH」:ROCクルー。サウスブロンクスにあったアートスペース「ファッションモーダ」にて『GraffitiArt Success for America』をキュレーションし、いわゆる「グラフィティアート」のムーブメントを巻き起こした。初期のグラフィティシーンにおいて、最も社会的に成功したアーティストと言えるかも。 https://www.crashone.com/

「MAD」:70年代に活躍したライター。「グラフィティのゴッドファーザー」とも呼ばれたSEENは実兄にあたる。

「MITCH77」:同じく70年代に活躍したライター。『Subway Art』に素晴らしい作品が多数収録されており、影響を公言するライターも少なくない。過小評価されている感は否めない。

ヒップホップの夜明けと幻のイベント『Graffiti Rock』

1960年代後半、NYに暮らしていた中流階級の白人たちは、郊外の一戸建て住宅へと引っ越し始める。高速道路「クロス・ブロンクス・エクスプレスウェイ」の建設によりマンハッタンへのアクセスが格段に良くなった事が要因だった。一方、この道路建設や再開発に伴う地上げで住み家を追われた貧しいアフリカ系やプエルトリコ系住民は低所得者用公営住宅「プロジェクト」へと移り住むことを余儀なくされた。

時を同じくして、借り手のいなくなったブロンクスの賃貸住宅への放火が多発するようになる。実行犯は地元のギャングだったが、黒幕は火災保険を狙う悪徳オーナーだった。わずか10年の間に、なんと4000軒以上の住宅が燃やされたそうで、サウスブロンクスは文字通りの焼け野原状態に。転居に伴う失業、貧困、激しいギャング抗争、行政による諸問題の放置なども相まって、エリア全体が凄まじい勢いで荒廃していった(※17)。

しかし70年代初頭、貧困と暴力が蔓延するコミュニティの悲惨な状況を憂慮したギャングたちが休戦協定を結ぶ(※18)と、サウスブロンクスに小さな変化が起きる。抗争から開放された若者たちが、フッド(=地元)のストリートや公園で音楽イベントを開くようになったのだ。MCやDJが出演する、まったく新しい形のパーティーだった。

出口の見えない貧困、血で血を洗うギャング抗争に疲れ切っていた人々が、フレッシュでクリエイティブなカルチャーを発信するイベントに心奪われたことは言うまでもない。とはいえ地元ギャング、その元メンバー(※19)が開催する地域密着型イベントである。白人はもちろん、他のフッドで暮らすアフリカ〜プエルトリコ系住民にとってさえ、その敷居は高かった。

アーティストもまたフッドの外で開催されるパーティーへの出演が難しかったという。身の安全を守るために、地元ギャングを後ろ盾につけていたからだ(※20)。特定のギャングを味方につけることは、別のギャングのターゲットになることを意味する。そして繋がりは容易にしがらみへと変わるのだ。

MCやDJたちがギャングの縄張りに閉じ込められていた一方、ライターやブレイカーたちは、都市を気ままに移動し、アクションを起こしていた。彼らは、まるで血液のごとく市内をかけめぐり、他のフッドの若者たちと交流し、後に「ヒップホップ」と呼ばれるムーブメントを活性化していく。70年代半ば以降のライターに白人の若者が多いことには、こうした事情も作用しているのだろう。

1970年代初頭のNY。いまだ「ヒップホップ」は存在していなかった。が、その構成要素とされるGraffiti、Breakin、DJとMCは、ストリートで緩やかに繋がり、確実に盛り上がり始めていた。ヘンリー・シャルファントがカメラマンとしてのキャリアをスタートしたのは、そんな時代だった。

- 移住された73年頃、MC、DJ、Breakinとの接点はありましたか?

ヘンリー - 73年に移住した頃、まだ「ヒップホップ」は存在していませんでした。サウスブロンクスのAfrika Bambaataa(※21)も『Park Jam』(※22)と呼ばれるイベントはスタートしていなかったように思います。ただ、公園でのパーティーは既にあったようですね。

- そうした音楽イベントには足を運んでました?

ヘンリー - 残念ながら、その場にはいなかったんですよ。なぜかと言うと、私はマンハッタンに住んでいたので。ブロンクスに行くのは、グラフィティを撮影に行く昼間だけでした。パーティーが開かれる夜行くことはなかったんです。

- 四大要素は「ヒップホップ」と名付けられる以前からあったわけですよね?

ヘンリー - 公式には73〜4年(※23)に、Kool Herc(※24)やAfrika Bambaataaが「ヒップホップ」を生み出したことになっていますよね。でも、例えばグラフィティ単体で見ると、少なくともその5年前、もっとさかのぼるとフィラデルフィアで66年ぐらいから存在していた(※25)わけです。

- 「グラフィティはヒップホップとは関係なく、独立して存在するカルチャーだ」と語るライターも多いですよね。ヘンリーさんは、70年代初頭からニューヨークで活動していたわけですが「ヒップホップ」というワードを知ったのはいつ頃でした?

ヘンリー - 1978年にハーレムやブロンクスのクラブに出入りして DJやMCの映像を撮影していたチャーリー・エーハーン(※26)が「”ヒップホップ"というものがあるんだ」と教えてくれたのが最初でした。 ただダウンタウンの人たち(マンハッタン南部のお金持ち)が、その存在をちゃんと認識したのは、おそらく1981年頃だったと思います。

- たしかに81年くらいから、新聞や雑誌が「ヒップホップ」の紹介を始めてますよね。そこからブロンクス周辺のストリート・カルチャーが全米〜全世界に広がっていった。

ヘンリー - 81年に、サリー・ベインズ(※27)が『ヴィレッジボイス』紙で、ニューヨークのキッズが生み出した新しいサブカルチャーとして「音楽とダンスとグラフィティを組み合わせた新しいムーブメント」の存在を紹介して、そこから世の中に広がっていった形ですね。

- で、「ヒップホップ」というワードもメディアでチラホラ出てくるようになった(※28)。

ヘンリー - もちろんメディアの人たちが元々あったカルチャーをくっつけて、「ヒップホップというものがあって、四大要素で成り立ってるんだ!」みたいに強調していったところもあると思います。ただ「いつ生まれたのか?」と問われれば、やっぱり公式には73〜4年なんですよね。

- 81年前後には、CRASH主催の『Graffiti Art Success for America』だったり、Fab 5 Freddy(※29)主催の『BEYOND WORDS』といったグラフィティ〜ヒップホップの存在を世の中に紹介するイベントも開催されてますよね。

ヘンリー - 私自身も『GRAFFITI ROCK』というイベントを企画しました。私のスタジオの隣人がパフォーマンススペースを所有していたことに始まっています。当時、私はアーティストとしては活動していたのですが、パフォーマンスの経験がなかった。そんなタイミングで「ヘンリーは写真を撮ったり、面白そうな人たちと交流しているけど、何をやっているか分かんないよ。うちのスペースで何かやってみたら?」と声をかけられたんです。

- どのようなイベントだったのでしょうか?

ヘンリー - 最初はグラフィティのスライドを見せようと思っていたんですが、 それだけじゃ面白くない。だからダンスや音楽の要素も入れることにしたんです。そこで知り合いだったFab 5 FreddyやRAMMΣLLZΣΣ(※30)に声をかけて、彼らにステージをプロデュースしてもらったんです。Fab 5 Freddyは"GRAFFITI ROCK"という曲まで作ってくれました。

- このイベントにはブレイカーも参加してますよね。

ヘンリー - 当時、知り合ったばかりだったマーサ・クーパーに「写真を撮りたいからブレイキンをやっているキッズに出会ったら教えて」と言われたんですよ。彼女も知り合いはいたらしいんですが、嘘の連絡先を教えられたらしくて。

- 「ストリートに友だちが多いヘンリーさんなら知ってるはず」と。

ヘンリー - 当時、僕のスタジオにTAKEONEというライターが遊びに来ていたんです。彼に「ブレイキンというものがあるらしいけど、何か知っている?」と聞いてみたところ、「NYで一番イケているクルーを知っているよ」と言う話になったんです。次の日、彼が連れてきたのが、Rock Steady Crew(※31) のCrazy LegsとFrosty Freez(※32)だったんです。1981年のことでした。彼らは目の前でダンスを見せてくれたんですけど、本当に衝撃を受けましたよ。早速、彼らのことをマーサ・クーパーに教えたら、すぐに写真を撮るようになったんです。

- ちょっと聞きにくいんですが、他のメディアのように「元々あったカルチャーをくっつけて『四大要素だ』みたいに強調してやろう」的な野心はあった?

ヘンリー - 本当に「スライドだけじゃ面白くないよね」というだけなんですよ。それで音楽をやっている友人やマーサ・クーパーを通じて知り合ったダンサーに声をかけて、イベントに出演してもらうことにしたんです。それ以上に大きなコンセプトや構想みたいなものはありませんでした。

※17「凄まじい勢いで荒廃していった」:都市計画の失敗によってゲットー化したサウスブロンクスだが、皮肉にもジェントリフィケーションによる家賃高騰や人口減などに伴って、現在は治安が回復している。それでも70〜90年代に定着してしまった「荒廃したスラム」のイメージは消えることがなく、いまもなお地域差別を受ける形となっている。

※18「コミュニティの状況を憂慮したギャングたちが休戦協定を結んだ」:1971年12月8日の「ホー・アベニュー和平会議」において、ニューヨークで活動していた多数の有力ギャングが休戦を決定。プエルトリコ系ギャング「Ghetto Brothers」の幹部であり、コミュニティ・アクティヴィストでもあった「ブラック・ベンジー」ことコーネル・ベンジャミンが抗争の仲裁中に暗殺されたことが契機となった。当時の様子は、ヘンリー・シャルファントがリタ・フェチャーと共同で制作した名作ドキュメンタリー『Flyin' Cut Sleeves』(1993)にも記録されているほか、ストリートギャング映画『ウォーリアーズ』(1979)の元ネタにもなっている。

※19 「ストリートギャングの元メンバー」:和平により、暴力を捨てたギャングたちは、ヒップホップの原型となるストリートカルチャーを盛り上げていく。なお、この時代のストリートギャングは、現代の「ギャング」とは、やや色彩が異なる。たとえばブロンクスの「Ghetto Brothers」は、左派政党であるプエルトリコ社会党、ヒスパニック版ブラック・パンサーというべきヤング・ローズからの影響が強く、警察の横暴や地域問題について声を上げるストリートの市民団体としての側面も持っていた。

※20「安全のために地元のギャングを後ろ盾につけていた」:名目上は暴力を捨てた元ギャングたちだったが、なんだかんだで暴力沙汰はあったそうで、クールハークに至っては、なんと四度に渡って刺されている。こうした事態を防止するためにも、ギャングを後ろ盾につける必要があった。Grandmaster Flashのバックにはストリートギャング「Casanova Crew」がいたとのこと。

※21 「Afrika Bambaataa」:「ヒップホップ」カルチャーを作り上げ、全世界に紹介した音楽文化集団「Universal Zulu Nation」の創設者。実はBAM117もしくはBOM117というグラフィティライターでもあった。 ギャングの縄張りを軽やかに超えるフットワークの軽さ、敵からも一目置かれる知性と人間力を買われる形で、ブロンクスのストリートギャング「Black Spades」の幹部〜リーダーとなり、「ホー・アベニュー和平会議」を経て、73年頃に「Universal Zulu Nation」の前身となる「Bronx River Organization」(のちに「The Organization」と改名)を設立。目的は「 暴力を止めるために、出来るだけ多くの連中を団結させること」だった。1975年ごろにKool Hercの影響から独自のサウンドシステムを手に入れ、77年頃からは本格的にパーティーの開催をスタート。「Peace, Love, Unity and Having Fun」をモットーとして、全世界に「ヒップホップ」カルチャーを広めた。つい最近までキングとしてシーンに君臨していたが、2014年に過去にやらかしたシャレにならない悪行が明るみに出たことで失脚している。https://www.instagram.com/afrika_bambaataa_official

※22 『Park Jam』:「ホー・アベニュー和平会議」のあと、元ギャングたちは音楽イベントを開催しようとするが、ディスコの多くがギャング抗争によって閉店に追い込まれていた。そこで公園やストリートを会場として始めたのが『Park Jam』と呼ばれる野外イベント。この場所を起点として初期のヒップホップは広がっていった。他のフッドで開催される「ジャム」への参加は難しかったが、Bambaataa主催のパーティーに限っては、日頃敵対しているギャングたちも一時休戦して集合し、新しいカルチャーの息吹を楽しんでいたという。言うまでもなくBambaataaのプロップス(=名声)の高さが背景となっている。

※23 「73〜4年」:Kool Hercがブレイクビーツを発明した1973年8月11日は「ヒップホップの誕生日」とされている。

※24 「Kool Herc」:本名クライヴ・キャンベル。Bambaataa、Grandmaster Flashと並んで、「ヒップホップの生みの親」と言われているレジェンドDJ。ウエスト・ブロンクスのセッジウィック・アベニューにあった集合住宅の娯楽室で妹のシンディと共同オーガナイズしたパーティーにおいて、2台のターンテーブルを使って曲の間奏をかけ続ける「ブレイクビーツ」を生み出したと言われている。以降、HercのDJプレイは評判となり、キャパ100人前後だった娯楽室を飛び出して近隣の公園で開催されるように。ジャマイカ移民だったHercは、ラッパーのCoke La Rockと共に、野外ディスコ「サウンドシステム」を思わせるタフな音響システムとエコーチェンバーを装備したマイクを武器にフッド住民を大いに盛り上げていた。ちなみにDJになる以前は「CLYDE AS KOOL」の名でライターとしても活躍しており、PHASE2、STAY HIGH 149らが所属していたブルックリン発祥のクルー「EX-VANDALS」とも親交があったとのこと。 https://www.instagram.com/officialdjkoolherc/

※25 「フィラデルフィアで66年ぐらいから存在していた」:個人名をアピールするグラフィティのルーツは、ビートニクやヒッピーに強い影響を与えた「ホーボー」と呼ばれるアウトロー労働者が無賃乗車に成功した路線の給水塔や橋などに書いた(もしくは彫った)グラフィティ、あるいは1930年代のLAにおける靴磨き職人の縄張りタグまで遡ることが出来る。しかし「ストリートにスプレー缶で書く」という点に着目するならば、フィラデルフィアのライターであるCORNBREAD、そしてCOOL EARLやKOOL KREPTO KIDDらがオリジネイターだと言われている。一説によれば、NYにグラフィティを持ち込んだのは、CORNBREADの弟分TOP CATだと言われている。ちなみにフィラデルフィアには、1970年代から「Wickeds」と呼ばれる独自のタギングスタイルが存在し、現在も進化を続けている。 https://www.instagram.com/cornbreadthelegend/

※26「チャーリー・エーハーン(Charlie Ahearn)」:1982年製作のHipHop映画『Wild Style』監督。アーティストグループ「Colab(コ・ラブ)」の一員として、1970年代初頭のブルックリン・ブリッジ周辺で、当時アフリカ系コミュニティでも流行していたカンフー映画を撮影していた。この時に偶然出会ったのが、後に『Wild Style』で主演を務めるLEEのグラフィティ。凄まじいクオリティに魅了されたチャーリーは、やがてLEEの友人であるFab 5 Freddyと出会い『Wild Style』の企画を立ち上げることになる。 https://www.instagram.com/twincharlie/

※27 「サリー・べインズ(Sally Banes)」:舞踊史家。当時はニューヨーク大学でダンスを研究しつつ、ライターとしても活動していた。ヘンリーがインタビューで触れた記事は、現在もヴィレッジ・ヴォイス公式サイトで読むことが可能。https://www.villagevoice.com/2020/04/19/physical-graffiti-breaking-is-hard-to-do/

※28 「『ヒップホップ』というワードもチラホラ出てきた」:「ヒップホップ」は、元々ラップの合いの手として使われていたワード。オリジネーターはラッパーのLovebug Starskiだと言われている。「四大要素で成り立つ新しいストリートカルチャーの名称」としては、1982年1月発行の雑誌『イーストビレッジアイ』に掲載されたBambaataaのインタビューが初出だと言われている。

※29 「Fab 5 Freddy」:ライター、ヴィジュアルアーティスト、ラッパー。初期はBULL99、SHOWDOWN177の名でタギングしていた。ブルックリンを拠点とするグラフィティ・クルー「The Fabulous 5」のメンバー。グラフィティとアートを繋ぎ、ヒップホップを世界に紹介した超有能なプロデューサー&ネゴシエーター。何かと批判されることも多い人物だが、彼がいなかったら現在のヒップホップの隆盛はなかったはず。 https://www.instagram.com/fab5freddy/

※30 「RAMMΣLLZΣΣ」:ゴシックフューチャリスト、グラフィティライター、アーティスト、ラッパー。偶像破壊武装主義者。様々な分野で常にオリジナルであることを追求し続けた鬼才。『Graffiti Rock』にはラッパーとして参加する予定だったらしい。K-Robと制作した名曲“Beat Bop”は『Style Wars』のエンディングテーマにも採用されている。2010年6月28日に永眠。享年49歳。

※31 「Rock Steady Crew」:1977年にブロンクスでJimmy DeeとJimmy Leeによって結成されたブレイキンのクルー。1979年ごろ一時的にブレイキンが廃れた事も手伝って、動きが鈍ったものの、Crazy Legsに代替わりしたことで全盛期に突入。ライターであるDONDIやSHY147も加わり、巨大な「ヒップホップ」クルーへと変容していった。 https://www.instagram.com/crazylegsbx/

※32 「Crazy LegsとFrosty Freez」:Crazy Legsはブロンクス出身のプエルトリコ系アメリカ人。世代交代や都会人特有の飽きっぽさにより下火になりかけたブロンクス〜アップタウンのブレイキン〜ヒップホップのシーンを再活性化し、さらに大きく発展させた。NY中を駆け回り、ブレイカーを見つけ出してはバトルを挑み、仲間を増やしつつシーン全体を盛り上げていくという少年漫画のような動きをメイクしていたらしい。盟友であるFrosty Freezも、元々はRock City Rockersというクルーにいたが、Crazy Legsとの出会いをきっかけにRock Steady Crewに加入している。

イベント失敗から始まった映画『Style Wars』

ヘンリーが撮影したグラフィティ写真、ブレイキン、DJとMCのパフォーマンスが揃った『GRAFFITI ROCK』は、歴史的な「ヒップホップ」イベントとなるはずだった。しかし破局は突如やってくる。

リハーサル中、出演者と敵対するギャングが銃を持って乱入。現場がカオス状態に陥ったため、会場である「コモン・グラウンド」のオーナーがイべント中止を決断したのだ。

しかしこのリハーサルがあったからこそ、映画『Style Wars』が誕生したと言っても過言ではない。会場に映画監督トニー・シルバー(※33)の姿があったのだ。彼はヘンリーに語りかける。『このカルチャーのドキュメンタリーを撮ってみないか?』と。

- 監督のトニー・シルバーさんとの出会いを教えて下さい

ヘンリー - 『GRAFFITI ROCK』を開催しようとしたタイミングです。まず彼にはリハーサルを見てもらったんですが、 その時に「映画を作らないか」というオファーを受けたんです。それで1981年の3月に初めて撮影したのが、Rock Steady CrewとDynamic Rockers(※34) のバトルシーンでした。

- グラフィティの取材からスタートしたわけではなかったんですね。

ヘンリー - トニーさんが映画を作ろうと思ったきっかけは、『Graffiti Rock』のリハーサルでブレイキンやギャングの抗争を目撃したことなんです。ですから最初はブレイキンだけを扱おうとしていました。

- 彼は作品で何を伝えようとしていたのでしょう?

ヘンリー - トニーは、「このサブカルチャーを一つの社会問題と捉えてドキュメンタリーフィルムを作ったら面白いんじゃないか」と考えていたようです。ニューヨークのキッズたちが生み出した新しいサブカルチャーを扱うというよりは、ニューヨークという街全体のストーリーにしようと思っていた。だからエドワード・コッチ元NY市長(※35)、地下鉄を運営しているトランジット・オーソリティ、ニューヨークの一般市民の意見を入れて、ニューヨークを舞台に様々な人々の思惑が衝突して、戦いが起きている状況を追った映画に仕上げようとしていたんです。

- 『Style Wars』というタイトルの由来もそのあたりに?

ヘンリー - その通りです。当時のニューヨークには敵対関係や苦悩がありました。市は地下鉄を綺麗にしたかった。その一方でキッズたちは地下鉄にグラフティを書きたかった。相容れない気持ちがぶつかり合う緊張感を表現したかったんです。

- ちなみにグラフィティをフィーチャーしようと提案したのはヘンリーさんなんですよね?

ヘンリー - 長年撮りためていたグラフィティの写真をトニーに見せたんですよ。そしてライターの話をしたところ、グラフィティの要素を入れることになった形です。

※33「トニー・シルバー(Tony Silver)」:アメリカの独立系映画の監督。『Style Wars』では、サンダンス映画祭の前身にあたる米国映画祭で、ドキュメンタリー部門で審査員大賞を受賞。長年にわたり映画やテレビの予告編の製作者としても活躍してきた。オリバー・ストーン監督のヒット作『プラトーン』の予告編では、世界三大広告賞の一つ 「クリオ賞」を受賞している。2008年没。享年72。

※34 「Dynamic Rockers」:クイーンズを代表するブレイカーのクルー。『Style Wars』作中でも指摘されているが、そのスタイルには体操やアクロバットの要素が取り入れられているため「純粋なストリートダンスでない」と批判される事も。とはいえ今日のブレイキンに大きな影響を与えているのは間違いない。 https://www.instagram.com/dynamicrockers/

※35 「エドワード・コッチ元NY市長(※31)」:ブロンクス出身、民主党所属の政治家。ヒップホップがニューヨークから全世界に拡散していった1978年から1989年までニューヨーク市長を務めた。警官の大量増員と権限の拡大、死刑の推進など共和党寄りの政策で知られ、グラフィティにも非常に厳しい態度をとった。その一方で同性愛者の権利条例に署名するなどリベラルな側面も。2013年没。享年88

カルチャーとメディアの関係「いずれはヒップホップも追い越されていく」

草創期のヒップホップシーンを描いたNetflixのドラマ『GETDOWN』において、シャメイク・ムーアが演じるDJのシャオリン・ファンタスティック(※36)は、多大なる犠牲を払ってGrandmaster Flash(※37)に弟子入りした後、師匠から与えられた謎掛けを通じて、ほぼ独力でDJの極意を身に着ける。「スタイルは誰かに習うものではなく、自分の力で生み出すもの」という当時の常識を反映したのだろう。

しかし80年代に入り、メディアが「ヒップホップ」に目をつけたことで状況は一変する。アンダーグラウンドコミュニティに参加することで、ようやく目撃することが出来たストリートの秘密は、記録され、解釈され、さらに分かり易い説明が加えられていった。

濃厚なコミュニケーションの中で慎重に伝えられ、ゆっくりと熟成されてきた「スタイル」が、誰もが気軽にアクセス可能な「情報」へと変換されると、トレンドの変化〜スタイルの進化は一気に加速していく。メディアがストリートカルチャーのあり方を変えてしまったのだ。

NYのローカルカルチャーでしかなかったヒップホップは、刺激的なサブカルチャーとして、そして前途有望な商材として、全世界に広がっていく。結果、ローカルヒーローたちは、世界規模のスーパースターとなり、大金や影響力をつかんでゆく。

が、メインストリーム化は、光だけでなく影も生み出した。金儲けのためにカルチャーの本質を置き去りにする企業、そうした企業に操られるアーティストが現れ始め、シーンで影響力を持つようになったのだ。

ヘンリー・シャルファントは、80年代初頭にグラフィティ〜ヒップホップを全世界に向けて紹介することでシーンの巨大化に貢献し、ストリートカルチャーの進化を加速させた人物だ。『Style Wars』制作から40年の時を経たいま、かつてとは大きく異なる姿となったヒップホップをどのように感じているのだろうか?

- 『Style Wars』の力もあって、グラフィティを含むヒップホップは世界に広がり、最も人気のあるサブカルチャーとなりました。良い面もあれば、そうでない面もあると思います。現状をどう捉えていますか?

ヘンリー - 何か新しいカルチャーが生まれる度に「生まれたてのピュアな状態を保ちたい」というロマンチックな考え方が生まれますよね。ヒップホップで言えば「ニューヨークのキッズたちが、誰の力も借りずに生み出した、とてもRAWで、とてもFRESHで、秘密めいたカルチャーのままであってほしい」というように。私自身『Style Wars』を作ったことで、かなり批判されたんです。

- どんな批判だったのでしょう?

ヘンリー - 「広く公開してしまうことで純粋さが破壊されるのではないか」「そっとしておくべきだったのではないか」ということでした。しかし誰であれ、新しくて素晴らしい何かを目にしたら、「誰かと共有したい」「自分も作りたい」と感じるのではないでしょうか?世の中が新しいものに飛びつくのは、ごく自然なことですよ。魅力的なカルチャーが広がっていくのは、宿命であり、必然です。

- 自分が紹介しなかったとしても、誰かが世の中に広めていた、と。

ヘンリー - 「ヒップホップ」は、サウス・ブロンクスという破壊されたコミュニティのキッズが無から生み出したカルチャーです。希望の持てない環境で暮らしていた子どもたちは「人生で何かを達成したい」と考えていました。でも学校では実現出来そうになかった。だからこそストリートで、まったく新しいサブカルチャーを生み出すことになった。なぜここまでヒップホップが広まったんだと思います?それは世界中に似たような苦しい環境があって、そこにいた子どもたちが「これなら自分にも出来るんじゃないだろうか」と思えたからこそなんです。

- 持たざる若者たちが自己主張の手段を手にしました。

ヘンリー - それって本当に素晴らしいことですよね。だから私はこの映画を作ったことを全く後悔していません。むしろ作って良かったと確信しているんです。

- ヒップホップは今後どうなっていくと思います?

ヘンリー - メインストリームになってしまったことについて、私は何も言うことが出来ません...。でも、ロックがヒップホップに取って代わられたように、いずれはヒップホップも他の何かに追い越されていくのでしょう。例えばアフリカでは伝統的なダンスミュージックとヒップホップをミックスした音楽が流行しています。もちろんヒップホップを超えるほどの盛り上がりになるか、まだ分からないですけどね。でも、いつか、どこかで、何かしらの新しいカルチャーが生まれて、ヒップホップを超えていく。そういう運命なのだろうと思ってます。

- 個人的には少し寂しい気もします。ですが、全てのカルチャーに言えることなんでしょうね。最後に、これから『Style Wars』を観ることになる若者にメッセージを。

ヘンリー - まず自分自身の夢や情熱をもっている何かに取り組んで欲しいです。なぜなら、それこそが人間の本質だからです。

(少し考えて)...昔、サウス・ブロンクスで撮った大好きな写真があるんです。写っているのはビルが破壊された跡にいる子どもたちでした。彼らは荒れ地に打ち捨てられた冷蔵庫の上に立って、そこから地面に置いたベッドマットレスに向かって飛んでいる...まるで新体操選手のような素晴らしい身体能力を表現しているんです。

これこそが私にとってのヒップホップのスピリットなんです。彼らは、どう見たってお金なんか持っていない。大人の手助けも一切ない。けれど自分たちの置かれている環境の中で、自分の体だけを使って、新しい動き、新しい何かを生み出している。自分達だけで、自分たちの世界を作り出している。現代を生きるキッズにも、そうやって新しい何かを作って欲しいですね。(日本語で)ありがとうございました。

※35「シャオリン・ファンタスティック」:1970年代後半のサウスブロンクスを舞台としやドラマシリーズ『GET DOWN』に登場するDJ。Afrika Bambaataa、Kool Hercと同じく、元ライターという設定だった。『Style Wars』と合わせて観て欲しい作品。https://www.netflix.com/jp/title/80025601

※36 :「Grandmaster Flash」:Afrika Bambaataa、Kool Hercと並んで「ヒップホップ」の生みの親として知られているバルバドス出身のレジェンドDJ。実際に初めてスクラッチしたのは弟子であるGrand Wizard Theodoreだが、そのスクラッチを洗練させ、さらにビートジャグリングなど様々なターンテーブルのテクニックを生み出した。職業訓練校で身につけた電気工作の技術を応用してDJミキサーを自作していた。

参考文献

『スパイク・リーのバスケットボール・ダイアリー』

スパイク・リー/ラルフ・ワイリー/著 桂 ケイ/訳

『ヒストリー・オブ・ヒップホップ』

アラン・ライト/著 ブラスト編集部/監修(シンコー・ミュージック)

『ヒップホップ・アメリカ』

ネルソン ジョージ /著 高見 展/訳(ロッキングオン)

『ヒップホップ・ジェネレーション』

ジェフ・チャン/著 押野素子/訳(リットーミュージック)

『HIP HIP FILES』Martha Cooper(A FROM HERE TO FAME BOOK)

『Mostly True: The West's Most Popular Hobo Graffiti Magazine』Bill Daniel

『SUBWAY ART』Martha Cooper & Henry

Shalfant(Thames and Hudson)

『SPRAYCAN ART』Henry Shalfant &James

Prigoff(Thames and Hudson)

『The Art of Getting Over』Stephen Powers(St。Martin 's Press)

『Just to Get a Rep』Peter Gerard(DVD)

『PIECE BY PIECE』Nick Hill(DVD)

Special Thanks

Pussin5

Info

映画『Style Wars』

3月26日(金)渋谷ホワイトシネクイント、新宿武蔵野館ほか全国ロードショー

『Style Wars』https://synca.jp/stylewars

1983年/アメリカ/70分

監督:トニー・シルバー

プロデューサー:トニー・シルバー、ヘンリー・シャルファント

キャスト:Skeme、Min、Seen、Dondi、Zephyr ほかグラフィティライター、Rock Steady Crew、Dynamic Rockers