【ライブレポート】guca owl 『Working Class King Tour』| 1人だけで見せつけたguca owlそのもののステージ

こんな街で

何をすれば胸を張れる?

地元からは1度も出たことないあの人

熱くなれば語り出す人や世の中のこと

煌びやかに照らされた

クソみてーな思い出や街

“highlight”

この街にあるセオリー

学が無けりゃ着る作業着

幸せそうに働く大人はいないよここに

“6TH CORNER”

guca owlの今回のワンマン・ツアーのタイトルは、Working Class Kingすなわち「労働者階級の王」。彼が今年8月に発表したシングルの曲名だ。この、1998年生まれの東大阪を地元とするラッパーの最大の魅力は、ひとまずブルージーと形容できるような渋みのある声音と、労働者階級のリアリティを叙情的に描き出すリリックにあると言えるだろう。guca owlのラップを聴くと、彼曰く「工場の町」という東大阪の風景やそこで生きるひとびとのさまざまな姿や心情、葛藤がありありと目に浮かんでくるようだ。

たしかに日本のラップにおいて、労働者、またはいわゆる市井のひとびとや、庶民のリアリティといった主題は目新しいものではない。ZORNの「洗濯物干すのもHIPHOP」(“My Life”)というあまりにも有名なラインは言うまでもなく、THA BLUE HERBの“未来は俺等の手の中”は00年代初頭の格差社会の拡大とリンクしているし、RUMIが不安定な労働環境をユーモラスに描いた“公共職業安定所”もある。いまは亡きECDは労働をヒップホップの「リアル」として捉え返そうとした。

しかし、労働者階級をこれほど大胆に、ナチュラルに打ち出す日本のラッパーはこれまでいなかった。それだけではない。彼は、誰もが経験する「青春」の煌めきや苦悶といったものを鮮やかに浮き彫りにする達人である。その両者があってこそはじめてguca owlの音楽は説得力を持ち、ひとびとを鼓舞し、きっと考えることさえうながす。ファンや日本のラップのヘヴィ・リスナーにはいまさらの話だろうが、そういうラッパーがいま熱烈な支持を得ている事実をまず伝えておきたい。

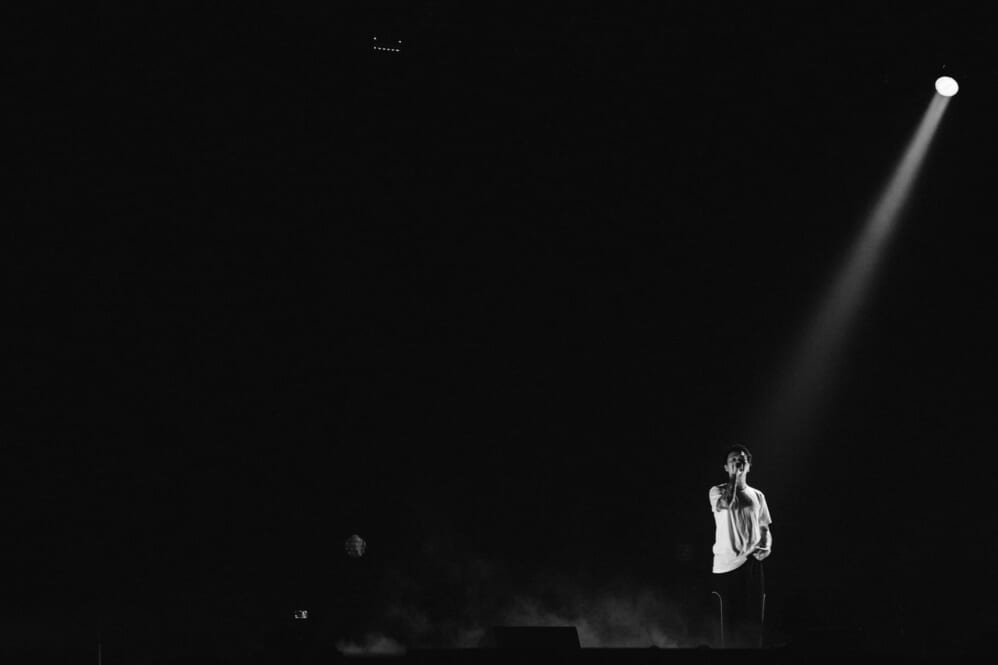

そして、guca owlのライヴは本当に素晴らしい。私が居合わせた2023年5月の『POP YOURS』と同年8月の『COLORS』のような何人ものラッパーが次々に登場するフェスであっても、わずか数十分のあいだに1本のマイクだけでその場の観衆を釘づけにし、自分の世界に引き込む。その技量と存在感は並大抵のものではなく、それは端的にいえば、ロック・スター的才能だ。すべての観衆が彼を観に来ているワンマンとなれば、それはすごいことになるにちがいない。私はguca owlのワンマンをいろんな意味で楽しみにしていた。

会場となった東京のお台場にあるZepp DiverCityの1階はスタンディングで2100人ほど

が入るという。2階も合わせると、最大約2500人を収容できる。札幌、福岡、大阪での

ライヴを経ての大舞台(ツアー初日に予定していた名古屋は台風10号の影響で延期)。

開演前、2階から1階を眺めるとびっしりと人で埋まっている。

その夜は、“Think About It”から幕を開けた。今年5月リリースのこの曲は、ケンドリック・ラマーの“For Free? (Interlude)”を彷彿とさせる疾走するジャズ・ラップだ。期待感で充満した会場を一気に鷲掴みにする見事なオープニングだった。そして、2018年から2024年までのguca owlの写真を、時間を巻き戻して映し出していくことで、2018年にEP『World Wild』でソロ・デビューしてから現在までの6年間を時系列にたどっていくライヴ構成であることを伝える。2018、19年の1部、2020年の2部、2021年の3部、2023年の4部、2024年の現在へ。それぞれの冒頭に、そのときに彼が何を手に入れたのかが言葉で示される。

初期の“如雨露”がはじまるとふたたび歓声が上がり、「おい! おい! おい!」と気合いの入った掛け声が自然と1階のフロアの前方の観衆に広がっていく。2000人あまりのファンの一体感は、2018、19年の楽曲を歌う時間帯ですでに完成されているようにみえた。私は最初、その光景を2階の席から眺め、ただただ圧倒されていたのだが、アカペラからはじまった“今夜はハダシデ”の盛り上がりにいても立ってもいられなくなり、その後の曲間のタイミングを見計らって1階のフロアに駆け下りた。

「支配者が眠りつく頃に/仲間と燃やし先照らす日/当てもない旅」――建築現場の労働で疲弊した10代後半のモラトリアムの静かな熱を捉えた"今夜はハダシデ"の録音物のヴォーカルは瑞々しく、幼ささえ残る。ところが、その日のライヴの印象はずいぶんと違った。しゃがれた声を張り上げて歌うguca owlに熱狂的なファンたちが合唱で応える。ひとりの音楽がみんなの音楽になる、まさにそういう瞬間だった。私もみんなに交じって観てみたい、そう思ってフロアに向かったのだ。

ステージの主役とファンのあいだで交わされる掛け合いのリズムが会場の一体感を高めていく、それはこの夜のライヴの醍醐味のひとつだった。たとえば、2020年のファースト・アルバム『BOHEMIAN JOKE』からの先行シングル"Bohemian"のフックの最後のライン「二人は消える荒野の彼方/映画みたいに言うのお

さらば」の「おさらば」をguca owlが抜くと、オーディエンスがすかさず歌って返す。

しかしただただ盛り上がるというだけでもないのが、この場に引き込まれていく所以だと私は感じていた。人気曲“Gotham City”が印象的だった。秩序が乱れたある街(おそらく彼の地元の東大阪市であり、誰かのどこかの街でもあろう)の不確かな正義のなかで「身をまかすならば悪党になるかい?」となかば挑発的な問いを発するこの曲を聴くと、どうしてもそのとき世間を騒がしはじめていた闇バイトについて考えてしまわないわけにはいかなかった。あのときそんな不穏な社会問題について思いを巡らせていたのは自分だけではない気もする。が、絶望と希望を往復しながら、ここでもguca owlは子供たちの夢やロマンといった「青春」に踏みとどまる。

guca owlは17歳のときに教師に追い出されるかたちで高校をやめたという。そんなドロップアウトした若者が建築現場の職に就くというのは、彼の育った街ではお決まりのコースだった。それで食っていくことはできる。しかし同時に、いちどそのコースに入れば、その道から外れることもまた難しい。すると、“highlight”にあるように、地元からいちども出たことのない人がそのまま歳を重ねて行くことになるのかもしれない。だから、彼は仲間とともにヒップホップを選び、自分たちのアトリエとスタジオを作った。良い音楽を作り、成り上がるために。

guca owlのライヴは音響的にも心地良い。言葉だけではない。もしくはロック・スター的なカリスマ性だけに頼っていない。いわゆるトラップからブーム・バップまでスタイルはさまざまだが、どれもヴォーカルとビートのバランスが絶妙だ。だから踊れる。そのことをもっとも強く感じたのが“highlight”だった。例えば、アメリカのセントルイスのラッパー/シンガーソングライターのSminoの楽曲にも通じるメロウネスを湛えたスローな曲が会場に響きわたり、スネアがカツーンと体を刺激したとき思わず腰が落ちた。“ROBIN”のダッダダッダッと跳ねるロッキンなビートがけたたましく打ち鳴らされたとき、オーディエンスは飛び跳ね、波打った。みんな楽しそうだ。ここに、母親の影響で聴いていたというTHE BLUE HEARTSや長渕剛の影響を感じとることは難しくない。

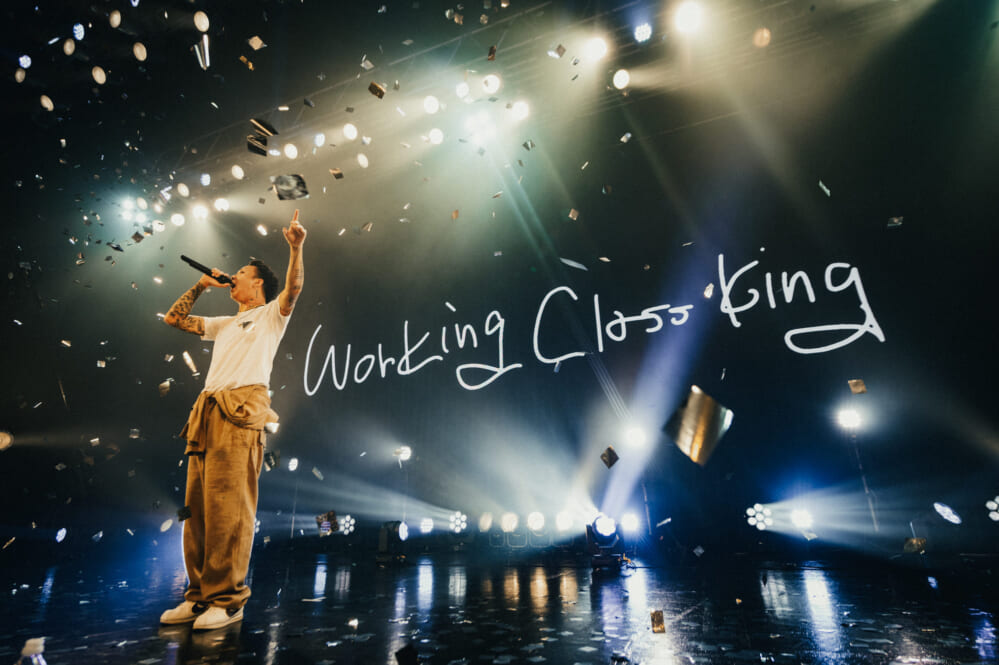

それから「東京のはみ出し者は手をあげろ~!」と煽ってからはじまった“DIFFICULT”。「限られた者で選ばれた賞より大衆が本物」――guca owlが誰の味方なのか、そうした彼の反権威的な態度が如実にあらわれた一節だ。そして、ラストの“Working Class King”。メジャー・レーベルから「君が次のブルーハーツだ」と口説かれたが、首を縦に振らなかったことを匂わせ、現場仕事の一介の労働者もいまではギャングスタやハスラーを踊らせると誇るこの曲は、いわば成功譚だ。ノンビートの前半からドクター・ドレーの“Still D.R.E.”のオマージュといっても過言ではないビートが入る前に何度もためを作る気合いの漲るパフォーマンスは、いまのguca owl自身そのものだった。これほど真っすぐで一貫したguca owlのライヴに、心を打たれないわけがない。

私はかつて――もう20年も前の話になるが――この国の一部のアンダーグラウンド・ヒップホップ(日本語ラップとも言う)が階級闘争の火種をまき散らす夢を見ていた。階級闘争とは小難しい話を端折って書けば、労働者(あるいは貧乏人)が資本家(要は既存の金持ちや支配者)を捲ってシステムそのものを変えてしまう闘いのことだ。じっさいのその後の未来はどうなったのか? そこにはいろんな未来の「リアル」があったが、私自身は夢のつづきを生きている。そうしたまったくの個人的理由からも、Working Class Kingを名乗るラッパーのライヴを観ることができて本当に良かったと思う。

客演はなし。それどころかDJブースも舞台にはなかった。ステージにたったひとり。本人と仲間たちに「DJブースはどこにあったんですか?」と訊くと、舞台袖に設置していたという。ファッションも白いTシャツとシンプルで、まさにマイク1本の勝負だった。とうぜん彼らの音楽は階級や階層に縛られているわけではない。もっと自由だ。そのうえで、25歳にしてMoney、Power、Respect、さらに愛を手に入れた労働者階級をリプリゼントするラッパーは、今後どういった「リアル」を追求し、何を夢見るのだろうか。終演後、ツアーのオフィシャルTシャツの胸元にもプリントされたポップでキュートな字体の「Working Class King」という文字が舞台の後方に大きく映し出されているのを眺めながら、私はそんなことを考えていた。(文 : 二木信 撮影: cherry chill will.)

Info

guca owl - Working Class King Tour

Apple Musicのツアーセットリストはこちらから。