前回は、人がどのような音楽に合わせて踊りたくなるかが生まれ育った文化的背景に影響されること、いっぽうで文化に関係なく踊りやすい音楽には「ビートがはっきりしている」などの共通の特徴があることについて述べた。

今回は、動物たちの「踊り」、そしてドラッグを手がかりに、音楽が動きを誘うメカニズムについて考えてみたい。

by ヨリタム

音楽にノって踊る能力は、長いあいだヒトの専売特許だと思われていた。曲芸などで「踊る」動物はいるが、それらはすべて飼い主にあやつられていたり、あらかじめ決まったリズムで動いているだけで、音楽のビートを自分で見つけてノれるわけではない、と考えられていた。

2008年、スノーボールという名の一羽のオウムの登場によって、この通説はくつがえされた。彼がバックストリート・ボーイズのヒット曲「Everybody」に合わせて激しくヘッドバングする動画は一躍有名になり、タフツ大学の神経科学者アニルド・パテル博士の目にもとまった。

パテル博士らがさっそく飼い主に実験を申し込み、「Everybody」のテンポをさまざまに変えてスノーボールに聴かせてみたところ、スノーボールはテンポが変わっても自分で曲のビートを見つけなおし、自らの動きを合わせられることが判明した。[1] … Continue reading

パテル博士らは、「声マネが得意」というヒトとオウムの共通点こそ、音楽にノれるための条件なのではないか、と考えた。これはあながち荒唐無稽なアイデアではない。確かに、声マネも踊りも、耳で聞いた音(声、または音楽)に自分の身体(発声器官、または全身)の動きを合わせなければいけない、という点は似ている。他の鳥や人の声をマネするために発達した脳の回路が、踊りにも使えたとしても不思議ではないのだ。

エモリー大学のピーター・クック博士らは異議を唱える。クック博士らは、本当に声マネの能力が音楽にノるのに必要かどうかを検証するため、アシカのロナンに「Everybody」を聞かせた。アシカは声マネができない動物なので、もしロナンがこの曲にノることができたら、声マネの能力がなくても音楽にノることは可能、ということになる。はたして、ロナンははじめこそ戸惑っていたものの、ビートに合わせて頭を動かせばエサがもらえることが分かると、いとも簡単にノってみせた。もちろん、テンポや曲を変えてもバッチリだ(彼女のお気に入りはアース・ウィンド・アンド・ファイヤーだ)。

周囲のリズムに自分の動きのタイミングを合わせる(これを「同期」とよぶ)、という能力自体は自然界ではめずらしくない、とクック博士らは指摘する。たとえば、一部の種類のホタルには、周りのホタルの点滅に自分の点滅を同期させる習性がある。

動物の脳は大まかには、聴覚や視覚などの「感覚入力」を処理する回路と、手足の動きなどの「運動出力」を制御する回路、そしてそれらをつなぐ回路に分けることができる。特定の周期的な感覚入力(たとえばホタルなら、周囲の点滅)に特定の周期的な運動出力(たとえば自分の点滅)を同期させるだけなら、「その」入力を処理する神経回路を、「その」出力を制御する神経回路につなげればいい。

17世紀にオランダの物理学者ホイヘンスが発見したように、振り子時計は壁や台を通じて互いに振動を伝え合うことで近くの振り子時計と同期する。これと同じ原理で、周期的に活動する神経回路同士は、適切な条件でつながりさえすれば同期できるのだ。しかし、いろいろなリズムにノっていろいろな動きをするためには、入出力をつなぐ回路がもっとフレキシブルである必要がある。

ホタルの習性が私たちの踊りとちがうのは、「周囲の光の点滅」という感覚入力と、「自分の点滅」という運動出力がガチガチに決まっていることだ。私たちの知るかぎり、ホタルは特定の周期をもつ光の点滅以外の入力(たとえば音楽)に合わせて点滅することも、点滅以外の出力(たとえば足の動き)を選ぶこともできない(注2)。[2] … Continue reading

いっぽうスノーボールたちは私たちと同じようにレディー・ガガでもマイケル・ジャクソンでも踊れるし、ヘッドバングするだけでなくステップだって踏める。結局、「音楽」という、バラエティーに富んだ入力についていけるかどうかは、その動物が感覚入力と運動出力の対応関係をどれだけフレキシブルに変えられるかにかかっている、とクック博士らはいう。実際に、オウムもアシカも私たちヒトも、いろいろな芸を学ぶことのできる「フレキシブル」な脳をもった動物だ。

ここで二つの疑問が残る。一つは、私たちやスノーボールやロナンは「音楽」という感覚入力と「踊り」という運動出力をどうやってつないでいるのか?というものだ。「フレキシブルな何か」、というだけではあまり納得のいく答えではない。そしてもう一つは、そもそもなぜ「ノリのいい音楽」と「踊り」がつながりやすいのか――言いかえれば、私たちがダンス・ミュージックを聴くと「踊りたい」と思うのはなぜか?というものである。

どちらの謎を解くカギも、ドラッグ――特に、俗に「アッパー」とも呼ばれ、注意力やモチベーションを高める、「刺激薬」というタイプのドラッグ――に隠されている、と私は考える。

刺激薬は、直接的または間接的に、脳内で放出される「ドーパミン」という神経伝達物質の量を増やしたり、その働きを強めたりするドラッグで、アンフェタミン(「覚醒剤」ともよばれる)やコカインなどが有名だ。脊髄から伸びる脳の付け根に位置する中脳には、ドーパミンを放出する神経細胞(ドーパミン・ニューロン)のかたまりがある。これらの神経細胞はおもに、脳の奥深くにひそむ一対のエイリアンのような形をした「線条体」とよばれる部位にドーパミンを送り込んでいる(注3)。[3] … Continue reading

線条体のはたらきは完全には解明されていないが、ひとつの有力な仮説は、私たちが行動を選ぶためのスイッチのような役割を果たしている、というものだ。行動を選ぶということはつまり、適切な入力と出力をつなげる、ということだ。線条体にはいろいろな感覚入力と運動出力がつながっているので、間のスイッチ次第でいろいろな入出力をつなげられる。そして、ドーパミンはこのスイッチ回路を制御していると考えられている。

具体的には、いいことがあった時(注3)――たとえば、誰かに服装をほめられた時――私たちの中脳のドーパミン・ニューロンは活発になり、線条体にいっせいにドーパミンを放出する。すると、線条体のスイッチ回路に変化がおこり、ドーパミンの放出を引き起こした行動が選ばれやすくなる。その服を着た時に線条体にドーパミンが放出されたおかげで、「その服」という入力と「着る」という出力のつながりが強化され、結果として私たちは「今度からもっとこの服を着たい」と思うことになるのだ。

反対に、誰かに「ダサい」といわれるなど、悪いことがあった時はドーパミンが一時的に放出されなくなり[4] … Continue reading、線条体の回路がまた変化する。そして、悪い結果につながった行動が選ばれにくくなる。このように、いい結果(「報酬」という)につながる行動を選び、悪い結果(「罰」という)につながる行動を避けるように学習することを、心理学用語で「オペラント条件づけ」という。[5] … Continue reading

一つめの疑問、「音楽と踊りはどうやってつながっているか」への答えの少なくとも一部は、どうやらここにありそうだ。

アシカのロナンは、そうすれば好物の魚がもらえることが分かって初めて「踊る」ようになった。これはオペラント条件づけそのものだ。オウムのスノーボールが「踊り」を覚えた経緯は不明だが、たまたま音楽に合わせて動いたときに飼い主にほめられて、味をしめたのかもしれない(オウムは社会的な動物であり、飼い主にほめられることをよろこぶという)。

ヒトは一見、ごほうびがなくても踊れるように見えるが、考えてみれば、私たちは生まれてからずっと音楽に対する条件づけをされているようなものだ。子供の頃は、音楽にうまく合わせて踊れたら大人たちがほめてくれるし、大人になっても、踊りのうまい人は尊敬されたりモテたりする。

いずれの例でも、音楽が鳴ったら踊る、という行動に対してドーパミンが放出されているうちに、音楽という入力と踊りという出力が線条体の回路でガッチリと結びついたのだろう。そう考えれば、(前編でふれたように)自分の慣れ親しんだ音楽のほうが踊りやすいこともつじつまが合う。

二つ目の「なぜダンス・ミュージックと踊りがつながるのか」という疑問にしたって、単に私たちが思春期の同調圧力の中でそう学習したから、と答えることもできるかもしれない。踊りやすい音楽に人類共通の特徴があることも、それが共通の先祖から代々繰り返されてきた条件づけの結果でないと完全には言い切れない。

でも、本当に音楽と踊りをつないでいるものは条件づけだけなのだろうか?

前編の冒頭でもふれた南アフリカでは、近年「Gqom」という新しいスタイルのハウス・ミュージックが支持を集めている。 Gqomシーンは、MDMA(エクスタシー)というドラッグと密接なかかわりをもっている。私はこのドキュメンタリー動画を観て、MDMAにはGqomの「効きめ」を高める力がある、という証言(たとえば下の動画の14:29から)にハッとした。もちろんドラッグなしでもGqom の魅力は成立するが、MDMAをキメてからだと、 Gqomのパワフルな音が格段に気持ちよくなるというのだ。

MDMAはドーパミンの放出を増やし、働きを強める刺激薬の一種だ。[6] … Continue reading刺激薬は、ダンス・ミュージックの歴史のあちこちで重要な役割を演じてきた。 60年代イギリスのモッズは、強力な刺激薬であるアンフェタミン(「覚醒剤」ともよばれる)の錠剤を飲みながら、アップテンポなソウル・ミュージックで朝まで踊り明かした。70年代のディスコでは、テーブルの上や床のあちこちに白い粉の層ができるほど大量のコカイン(これも強力な刺激薬だ)が使用されていたし、もともとMDMAは、80年代後半からレイヴ・カルチャーと共に世界中に普及したのだ。もしかして、刺激薬とダンス・ミュージックの相性のよさには、ドーパミンが一枚かんでいるのではないか?

実は、線条体のドーパミンが関与しているのは条件づけだけではない。パーキンソン病のように、中脳のドーパミン・ニューロンが死滅する病気にかかると、線条体に十分なドーパミンが放出されなくなり、みずから身体を動かすことも困難になってしまう。このことから、ドーパミンは運動にとってもなんらかの重要な役割を果たしていると考えられる。私たちがうれしい時に思わず飛びはねてしまうことや、刺激薬を摂取すると動きが活発になること(アンフェタミンの「スピード」というニックネームもここからきているといわれる)を考えると、ドーパミンの放出には身体を動かしたくさせる効果があるようだ。

そして奇妙なことにドーパミン・ニューロンは、明らかにいいことがあった時だけでなく、新しいものに遭遇した時や、大きな音やまぶしい光などの強い刺激を受けたりした時にも、それが結果として「よかった」かどうかにかかわらず活性化するのだ。

ここでひとつのアイデアがうかぶ。ダンス・ミュージックを聴いて踊りたくなるのは、大音量のビートにつられて線条体に放出されるドーパミンのせいではないのか?レーザー光や刺激薬がクラブ・カルチャーに頻繁に登場するのも、どちらも音楽によるドーパミンの放出をさらに高めるから、と考えるとつじつまが合うのではないか?

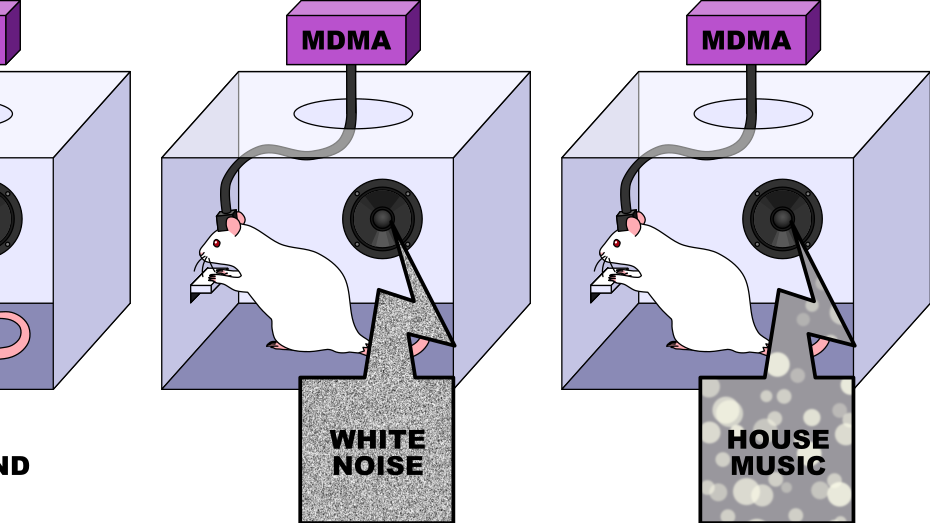

当時テキサス大学の大学院生だったアリスン・フェドゥシア博士も、同じように考えた。フェドゥシア博士は、ダンス・ミュージックがドラッグによるドーパミンの放出を高めるかどうかを調べるため、おそらくクラブ・カルチャー史上はじめてのネズミのためのレイヴを開催した。博士らは、3組のラット(ドブネズミ)を用意し、一組のラットには静かな部屋で、一組にはホワイト・ノイズが流れている部屋で、そしてもう一組には人間用のハウス・ミュージック(!)が流れている部屋で、それぞれ自分自身にMDMAを注射させた。もちろん、ラットたちは実験が始まるまでハウス・ミュージックもMDMAも知らない。博士らは、ラットたちが注射のしかたを覚えたあと、注射前後の線条体内のドーパミン濃度を測った。

すると、ハウス・ミュージックを聞きながらMDMAを注射したラットは、無音はもちろん、ノイズを聞かせたラットにくらべても、注射後の線条体内のドーパミン濃度が大きく増加したのだ。彼らが部屋の中を動き回る量も、ドーパミン濃度に対応して増えていた。この結果は、「ドーパミン濃度を高める」という刺激薬の効果を、音楽がさらに強めることを示している。そして、音楽がドーパミンの放出を通じて私たちを動かしている、という説にもいくらかの根拠を与えるものだ。

とはいえ、これからの研究で解決しなければならない問題はまだまだある。

まず、「なぜノイズよりもハウス・ミュージックのほうがドーパミン放出を増やすのか」という問題だ。食べ物やセックスとは関係ない、「純粋な」音や光の刺激によるドーパミン放出を調べた研究はまだ少なく、ストロボ・ライトや「ブツッ」というグリッチ音にドーパミン・ニューロンが反応することくらいしか確かな結果は出ていない。

憶測の範囲を超えないが、もしかしたら、ハウス・ミュージックのように周期性のはっきりした音は、ちょうどギターのボディー内の空気が弦の周期的な振動に共鳴して音を大きくするように、ドーパミン・ニューロンの活動を増幅するのかもしれない。「音楽のノリやすさがドーパミン・ニューロンの性質に起因する」というのは、少しブッ飛んでいるが、マジメに検証されるべき興味深い仮説だ。

また、これと関連して、「なぜ(少なくともヒトは)ビートに動きを合わせようとするのか?」という問題も調べられるべきだ。アシカのロナンは、エサなしでは動こうとしないものの、「ビートにノる」という行為自体はすんなりと「理解」できたそうだ。音楽に合わせない動きかたも無数にあるはずなのになぜ、何ヶ月も試行錯誤することなく、ビートに合わせればいいことが分かったのか。動きとビートが合っているとさらにドーパミンの放出が増えるようなしくみでもあるのだろうか?フェドゥシア博士らは、ラットの動きが音楽と合っていたかどうかまでは報告していない。

「そもそも音楽を聴いただけでドーパミン放出は増えるのか」という問題もある。フェドゥシア博士らは、前述したのと同じ条件でMDMAのかわりに生理食塩水を注射させる実験もおこなったが、これらのラットではハウス・ミュージックを聞いても線条体内のドーパミン濃度が増加せず、動きにも変化はみられなかった。これは、大きな音を聴かせるとドーパミン・ニューロンが活動する、という結果と矛盾してみえる。それに、少なくともヒトはドラッグなしでも踊れる。ヒトのドーパミン・ニューロンはラットのそれとちがって、音楽だけで活動できるというのだろうか?

80年代ロンドンのレイヴ・カルチャーを牽引したDJのひとり、ニッキー・ホロウェイによれば、当時のロンドンでは、ハウス・ミュージックはなかなか理解されなかったという。彼はインタビューでこう語っている。「エクスタシーをやったことのない人には、それの何がいいのかよく分からなかった。それが、エクスタシーをやったとたん、分かるようになったんだ。」今では踊りやすい音楽の代名詞のような存在になっているハウス・ミュージックでさえ、当初は人々を動かすのにMDMAの助けが必要だったのだ。

もちろん現在では、私のように、ドラッグを(カフェインとアルコールしか)やったことがないのにGqomやハウス・ミュージックで踊りまくる人間はいくらでもいる。音楽自体の魅力もさることながら、「こういう音楽で踊るのはかっこいい」という価値観がすっかり定着したことも貢献しているだろう。音や光などの「刺激そのもの」や、(ドラッグをも含む)さまざまな報酬によるドーパミン放出、そしてそれまでの人生経験を通じた条件づけとが複雑に重なり合って初めて、音楽は私たちを動かすのかもしれない。

脚注

| ↑1 | ビートを追う精度はヒトの幼児と同じくらいで、微妙にずれることもあるのだが、それでも偶然できているにしては動きのタイミングがビートに合いすぎていた。なお、その後の調査で、スノーボール以外のオウムや近縁の鳥たちも音楽に合わせて踊れることがhttp://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)00915-4”">明らかになった。 |

|---|---|

| ↑2 | 実はホタルのような昆虫の脳にも、「キノコ体」という名前の部位があり、「オクトパミン」というドーパミンによく似た物質を使って、私たちの線条体(本文参照)と似たようなはたらきをしているといわれている。もしかしたら、適切なごほうびを与えれば、ホタルだって音楽に合わせて点滅することができるのかもしれない(?)。 |

| ↑3 | 中脳のドーパミン・ニューロンは線条体の他にも、大脳皮質の「前頭葉」という部位などにもドーパミンを送り込んでいる。刺激薬が注意力を高める効果には、これらの部位に放出されるドーパミンも関わっている。また、今回の記事では詳しくふれられなかったが、前頭葉は、いろいろな運動出力と感覚入力をフレキシブルにつなぐのに、線条体とならんで重要な役割をはたしている。私たちが他の動物たちよりも簡単に踊れるのは、おそらく私たちの 前頭葉が抜きん出て発達していることとも関係しているだろう。 |

| ↑4 | より正確には、ドーパミンが急激に放出されるのは、「予想以上にいいこと」があった時であり、ドーパミンの放出が止まるのは、「予想以上に悪いこと」があった時である。 |

| ↑5 | ドーパミンの放出がどんな時に止まるかについては、実は諸説あって、まだ完全に決着がついていない。 痛い時にドーパミンが放出される場合もあり、「予想以上に悪いこと」が起きた時ではなく、「予想ほどいいこと」が起きなかったとき、つまり「がっかりした」時にだけ止まるのだ、という説もある。 |

| ↑6 | MDMAはアンフェタミンとよく似ているが、刺激作用に加えて、軽い幻覚作用や、他者との共感をうながす作用ももっている。これらの作用もMDMAの人気に貢献していることは間違いないだろう。 |