Frank Oceanが2016年8月20日にリリースした歴史的名作『Blonde』から、今年で早5年。多くのリスナーに衝撃をもって迎えられた同作は、現在に至るまで様々な分野のアーティストに絶大な影響を与え続けている。

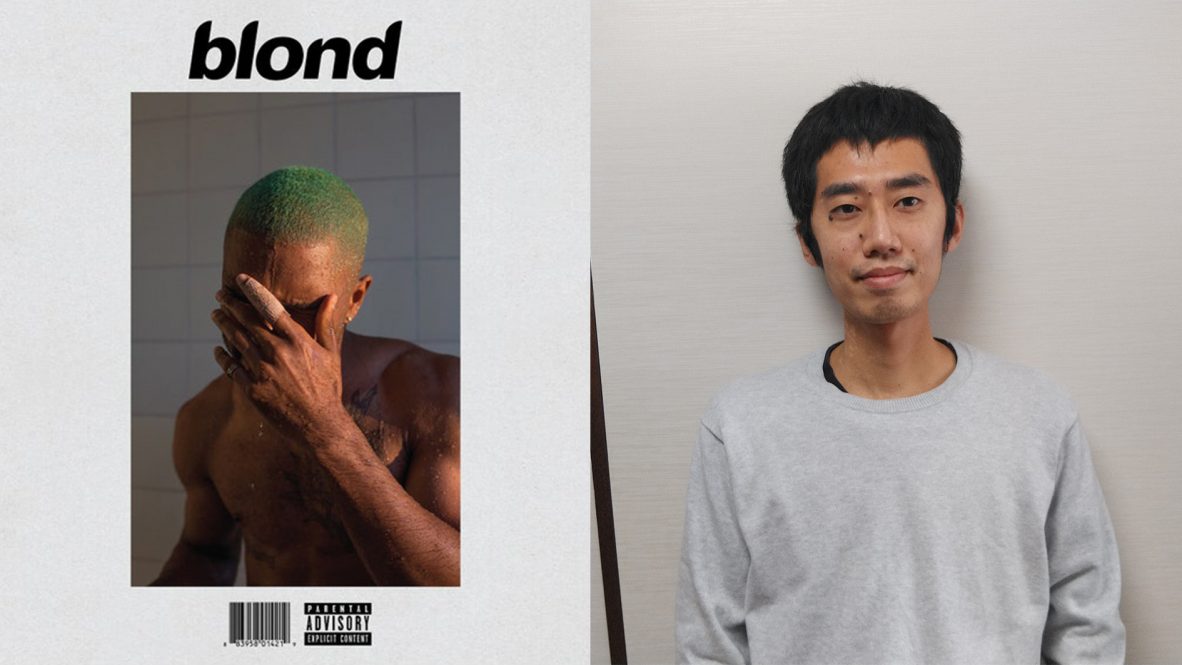

5年という一つの節目を記念し、FNMNLでは『Blonde』の功績を振り返るミニ特集をスタート。第二弾として、音楽や映画、ゲイ/クィアカルチャーを中心に執筆するライターの木津毅に、2021年の視点から同作を振り返ってもらった。リリース当時から現在に至るまで、同作がリスナーや社会に与えているもの、あるいは今『Blonde』を聴き直す意義を実感出来るレビューとなっている。

文・木津毅

いまでも『Blonde』を聴くたび自分の思考がふと止まるのが、アルバムがインタールード的な“Be Yourself”に差し掛かったときである。それはFrank Oceanの母親──ではなく、Oceanの友人の母親が息子にあてたボイス・メッセージをそのまま採用したものだ。そこで彼女は世の母親の多くと同じように、大学に進学する子どもの心配をしている。ドラッグやアルコールにハマらないでね、と。そして、こんな風に忠告する。

聞いて、ほかの誰かになろうとするのはやめるのよ

ほかの誰かになろうとしちゃダメ

自分自身でいるのよ、それで十分だって理解しなさい

「あなた自身でありなさい」——それはひとりの母親が自分の子どもに向けた率直な親心であると同時に誰にとっても力強いメッセージで、だからこそOceanはこのボイス・メッセージを採用したのだろう。Be yourself. しかし不思議なことに、『Blonde』は聴けば聴くほど、ではその「Yourself」とは何なのかが掴めなくなっていくようなアルバムだ。巷に溢れる、自己肯定を押しつけてくる広告の文句とは違う。「自分自身であること」とはいったいどのようなことなのか、聴き手ひとりひとりを向き合わせるアート作品である。

あるいは「Be yourself」は、クィア・カルチャーにおいて非常に重要なスローガンでもある。シスジェンダーやヘテロセクシュアルが中心の価値に置かれる世のなかにあって、性的マイノリティは「自分自身」を隠さざるをえない状況にあることが少なくない。そうしているうちに、自分が何者かを見失ってしまうことだってあるだろう。だからこそ、あるがままの自分を受け入れ表現することで自分を肯定し、この社会の旧弊な規範に立ち向かっていくことが肝要なのだと。「Be Yourself」は、性的マイノリティにとって生存を懸けた哲学になりうるメッセージだ。

Frank Oceanにとってデビュー・アルバム『Channel Orange』(2012)はまさに、彼が自分自身であることに向き合ったものだった。彼が同性に恋をした経験を綴ったtumblrの投稿はヒップホップ/R&Bシーンにおける非常に画期的なカミングアウトであると当時称賛されたが、それ以上に、アルバムに収められたいくつかの失われた恋の歌たちこそが聴く者の胸に迫った。その無防備なエモーションに。あるクィアの黒人男性の声が、リスナーのアイデンティティを超えて分かち合われたのである。

ただ、Oceanの詞作は個人的な日記のようだとよく評されるものの、同時に、そこでは多くの他者に自身がフィクショナルに投影されてもいる。ロックスターに、鼻持ちならない金持ちのキッズに、エジプトの王に、あるいはフォレスト・ガンプに。自分自身の感情を浄化させるためにむしろ他者の存在を介させるのが彼のやり方で、それこそが特定のアイデンティティに依拠しない広がりを生んだと言えるかもしれない。複数のペルソナを通すことで、かえって感情の芯に肉薄していく。Oceanのそうしたアプローチは、わたしたちが「自分自身であること」の難しさを示唆してもいるだろう。

というのも、わたしたちはいっそう「お前は何者なのか」を厳格に問われる時代を生きているからだ。人種やジェンダー/セクシュアリティ、政治的な立ち位置、世代、階級、国籍や出身地に至るまで……アイデンティティは細かく精査され、社会のほうから「yourself」が規定される。いまだに肌の色が理由で無実の者が警察に殺され、性自認や性的指向をオープンにしている者がそれを理由に暴力を受ける。マイノリティたちがそのように理不尽な目に遭ういっぽうで、世間ではありとあらゆるラベリングをお互いにおこない、遠ざけ合って、それぞれの陣地から一方的に発せられる通じない会話がソーシャル・メディア上で交わされる。そうした枠組みに自らを押しこんでいるうちに、当然、自分自身など見えなくなっていく。

2016年は、そんな社会の歪みが限界に達しようとしていたときだったかもしれない。マイノリティに対する怨恨感情をでっち上げて煽った富豪が大統領候補として旋風を巻き起こす様は醜悪だったが端的に生々しく、切迫感すら漂っていたように思う。不確かな自己を深く省みるよりは、声の大きな誰かが決めてくれるアイデンティティに沿ったほうが生きやすく感じる人間が増えているように、自分には見えて仕方なかった。

その年また、自分が深く傷ついたのが6月にフロリダのオーランドで起きた銃乱射事件だった。ゲイクラブで起きたその犯行は明らかに性的少数者たちを狙ったヘイト・クライムだったが、犯人が同クラブに通っていたことやゲイ・アプリに登録していたことからゲイまたはバイセクシュアル男性であった可能性が高いとの報は、いっそう事件をいたたまれないものにした。当人が死んでいる以上その動機の本当のところは絶対にわからないが、同性愛が許されない家庭環境で育った犯人が自らのなかにインターナライズド・ホモフォビア(内在化された同性愛嫌悪)を蓄積させていたことが推測される。うまく自己の像を結べず引き裂かれていった彼にとって、凶行こそが自らを見出す「救い」に錯覚されたのだとしたら……? いや、よそう。彼がどのような苦しみを抱えていたとして、大勢の罪のない人びとの命が奪われたことは揺るぎない事実だ。

Oceanは事件を受けて、こんな風なコメントを出していた。抜粋する。

大勢がぼくたちを嫌い、存在しなければいいと思っている。僕たちがほかのひとたちと同じように結婚したいと思い、ほかのひとたちと同じように正しいトイレを使いたいと思っていることに、大勢が腹を立てている。毎年何千人もの子どもたちを自殺に追いこむような古めかしい価値観を受け継ぐことに、大勢が何の問題も感じていない。だからこそ、僕たちは誇りとともに、僕たちが何者なのかについて愛を表現するんだ。なぜなら、ほかの誰が本気でそうするのだろう?

自分自身が何者であるかについて、誇りと愛を示すこと──。それはけっして綺麗ごとではなかった。Oceanにとって、あるいはわたしたちにとって。それは、生き抜くために必要なことだった。

そんな時代に現れた『Blonde』は、しかし、オープニングの“Nikes”の時点でいくつもの自己に引き裂かれているように聞こえる。そもそも強烈にピッチが変えられた声で始まるアルバムなのだ。スローでシンプルなビートとまどろむようなサウンドのなか、「All you want is Nikes / But the real ones just like you, just like me(きみが欲しいのはナイキだけ/しかもきみや俺みたいにリアルなやつをさ)」とその声は挑発的に告げるが、しかし「きみや俺のリアル」とはいったい何なのだろう。同じ曲のなかで声は「RIPトレイヴォン、俺にそっくりなni**a」という。言うまでもなく、射殺された黒人少年トレイヴォン・マーティンのことだ。黒人でありクィアであるということは、Oceanにとって間違いなくリアルなことだ。ストリートで、あるいはナイトクラブで撃ち殺されていたのは自分だったかもしれないと。まずそこが決定的なものとして存在する。Oceanはそんな社会からの眼差しを一度確認した上で、同じ曲のなかで声を変えて、自身のなかに内在する感情の揺らぎを仄めかす。そうした社会からの視線では捉えきれない多面性が自分というひとりの人間のなかに存在することを、“Nikes”はまず見事に表現してみせる。

けれども同時に、『Blonde』はOceanそのひとの多面性だけでなく、実際に幾多のアイデンティティが折り重なって生まれたアルバムであることは周知の事実だ。ここには『Channel Orange』よりもはるかに膨大な他者が存在する。人種やジェンダー/セクシュアリティが異なる者たちが集っているばかりか、もうこの世を去った者たちまでもが召喚される。それはたんに、あるクリエイターが表現の幅を広げるために多くのゲストたちとコラボレーションした、というのではない。そうした多くの他者(の表現)が内側で息づいているのが自分自身なのだ、という認識である。The BeatlesやStevie WonderやElliott SmithやThe Cureらが遺したものを受け継ぎながら、Pharrell WilliamsやBeyoncé、James Blake、André 3000、Tyler, The Creator、Jonny Greenwood、Rostam Batmanglij、Amber Coffman、Jazmine Sullivan、KOHHらとともに様々に音楽的風景を変えていき、鮮やかに特定のカテゴリーを無意味なものにしていく。ビートが多くの曲で削ぎ落とされたこのアルバムはもはやR&B作品と呼べないかもしれない。けれどもやはりR&Bであり、同時にソウルであり、ヒップホップであり、フォークであり……アイデンティティも音楽ジャンルも混在しているが、それらすべてがFrank Oceanの『Blonde』という作品のなかで重なり合っている。……いや、それすら正確ではないのかもしれない。同時期にヴィジュアル・アルバム『Endless』とジン『Boys don‘t Cry』がリリースされているが、それらの主題やモチーフもまた呼応し合っていて、そうした異なるアウトプットすべてがひとつのまとまりのある表現として奥ゆきを見せつつ成り立っているのである。

『Blonde』において“Be Yourself”と同様に象徴的なインタールードが、フレンチ・エレクトロのアーティストとして知られるSebastiAnが過去の恋愛について語る“Facebook Story”だ。それは、3年付き合った彼女から受けたFacebookの友だち申請を断ったら振られてしまったという、思わず笑ってしまうような、しかし現代ならではの悲劇的な恋物語だ。SebastiAnはガールフレンドにヴァーチャルでない、目の前にいる自分自身を見てくれと主張したが、彼女には受け入れられなかったと。彼女にとってはFacebookのなかの彼もまたリアルに思えたのかもしれない。ある世代にとっては切実な問題である。Facebookの、Twitterの、Instagramのなかの自分もたしかに存在し、それらはヴァーチャルにもリアルにもなりうる。わたしたちは数々の「アカウント」を持ち、増殖する自己の分裂に耐えなければならない。そんな時代を生きているのだと。

『Blonde』はまるで、そんな風にしていくつものアイデンティティに引き裂かれた自己をどうにか繋ぎとめるようだ。Oceanはアルバムのなかで何度も勝気な姿を見せるが、同時に感傷もさらけ出す。男性によるヒップホップ/R&Bが誇示してきた「男らしさ」のイメージを踏襲しながらも、そうした典型的な「男らしさ」が掬ってこなかった傷つきやすさや脆さが、このアルバムを美しいものにしている。黒人/クィア/男性といったラベルで判定できない個人の多層性が本作には繊細に宿されていて、しかも、それらは幾多の他者に開かれたものとして存在する。自分自身の多層性を発見し受け入れることは、当然他者のなかに存在する多層性を受容することでもあるのだから。

『Channel Orange』でわたしたちを感動させたセンチメンタルな響きは、のちのポップ・カルチャーの潮流に――旧来的な「男性性」の問い直しと、クィア表現のさらなる多様化とメインストリーム化——大きな影響を与えた。しかし『Blonde』が複雑に内在させたアイデンティティの多層性は、リリースから5年が過ぎたいまなお、その影響をまとめられないほど他を圧倒しているように思える。ここでは、現代における「自分自身であること」の困難が巧みにポートレイトされて、それらはどこか切ない響きを伴っている。けれども『Blonde』に収められたラヴ・ソングたちの優しさや柔らかさは、そんなわたしたちの生にも誇りや愛を見出せないか探っているようなのだ。

2021年、パンデミック以降を生きるわたしたちは5年前以上の困難に直面していて、ますます「自分自身であること」を見失いそうな時期にあるのかもしれない。多くの人間が不確かな情報に振り回され、自身も他者も信じることができない。そんななかで『Blonde』はいまなお、甘美なサウンドとメロウな歌で、自己の多層性を見つめるよう促すように響く――Be yourself. それに、そう、Oceanは“Nikes”でこんな風に歌っていた。

We gon’ see the future first.

俺たちが先に未来を見るんだ

『Blonde』はなおも、暗闇で惑うわたしたちが未来へと進むための道を照らしている。